イランの首都テヘランにて

貸切の車窓から写す

断捨離により部屋が片付くと空気の淀みが消え、無性に机に向かいたくなる。

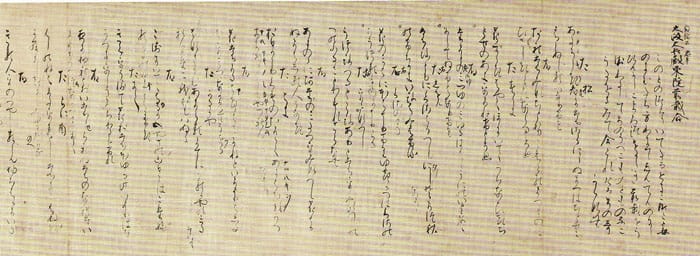

また座机の前に座って『寛平御時后宮歌合』か『名家家集切 平安 戊辰切和漢朗詠集』でも写したくなる。

辛うじて手すきの半紙一箱を残しておいたので、今より硯と墨で奏で、好きな歌を書き写したい。

私にとっては秋の夜長には書道が良いとほくそ笑む。

見ていただき、ありがとうございます。

貸切の車窓から写す

断捨離により部屋が片付くと空気の淀みが消え、無性に机に向かいたくなる。

また座机の前に座って『寛平御時后宮歌合』か『名家家集切 平安 戊辰切和漢朗詠集』でも写したくなる。

辛うじて手すきの半紙一箱を残しておいたので、今より硯と墨で奏で、好きな歌を書き写したい。

私にとっては秋の夜長には書道が良いとほくそ笑む。

見ていただき、ありがとうございます。