令和2年10月2日(金)

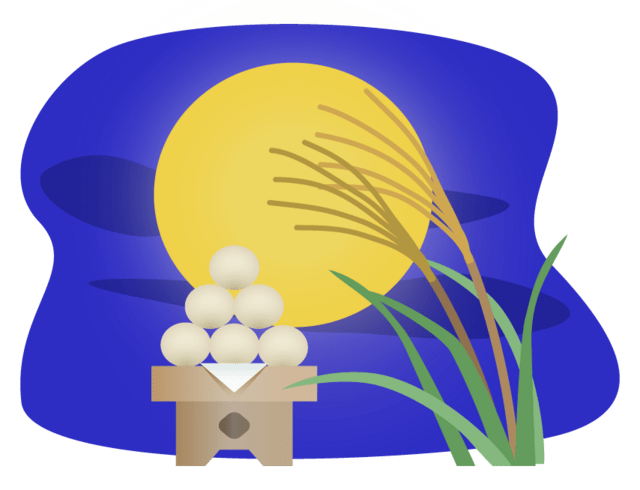

名 月 : 芋名月

旧暦の8月15日の月。

昨夜(10月2日)、仲秋の名月が浮かんだ。

名古屋城の金鯱(中日新聞より、引用)

昨日の早朝、曇天の空から雨が降り出した。空は黒雲が

覆いだし、、、、「今日の月見は駄目かも、?」溜息、

30分程で直ぐに止み、8時ころには薄日が射してくる。

公園で少しの間、草取りをし9時頃には晴れ間が広がる。

カミさんのリハビリを兼ね、散歩に出る。

杖を手にゆっくりゆっくり歩く、、暫くして薄っすら汗

をかき、コンビニに立ち寄り「月見団子」買い、、帰る。

今夜は芋を炊いて、、、、

中秋の満月を愛でる行事は、中国から伝わって来たもの

だが、それ以前から月は暦として人々の生活に密着して

居り、農耕上の重要なものとなって居た。

芋や豆を供えるのは、農耕との拘わりを示す物で在った。

陰暦の8月15日は「芋名月」、9月13日の後名月は

「豆名月」と呼ばれる。

ベランダから、

月は古来、「崇拝」の対象であったが、仏教の伝来と伴

に信仰上の意味を確かめるようになる。

「竹取物語」のかぐや姫の話も、月の神秘性と宗教性を

反映するものと言える様だ。

十三夜の月は中国には無く、我国独自のもので両夜の月

を祀る事が風習となっていった。

ベランダから、夕暮れ

最近では、月見をする家庭は殆ど見かけない、ススキも店頭に無い様だ

月見どろぼう

名古屋市の名東区、日進市の周辺や三重県の桑名市辺り

では、この「中秋の名月」の日に「お月見どろぼう」と

呼ばれる行事が催しされる。

昔は、十五夜には畑の作物を盗っても「お咎め」がなく

子供達により食べ物を盗られる事は「縁起が良い」と

され、好ましいとされていた。

昔はこういった行事は、日本の各地の農村を中心に行わ

れていた様である。

現在では名古屋近郊と、三重県桑名市、四日市市等に

伝わっているようである。

今では豆や栗等に替り、お菓子や小物、アクセサリー等

を家の軒先に置き「子供さん、お一つどうぞ」と添え書

きがある。子供達は予め参加する家庭の印の入った地図

を手に、一軒一軒歩いて巡る。 約束事があり、家のチ

ャイムは鳴らさず「お月見泥棒です」と挨拶、一人一個、

騒がない、ゴミを出さない持ち帰るのルールを守る事。

名東区極楽学区の案内より、引用

三重県桑名市周辺でも行われ、同様に各家を周り、亦、

スーパー等にも「お菓子」が」置かれている様で、、、

三重県桑名市のスーパー

何処でも、子供達は大喜びで、多くのお菓子を貰い、

多い子は一人で何十個も獲得する様だ。

これは「日本のハロウイン」の様ですね、、、、、

今日の1句

街の屋根月見る人もなかりけり ヤギ爺