令和2年10月28日(水)

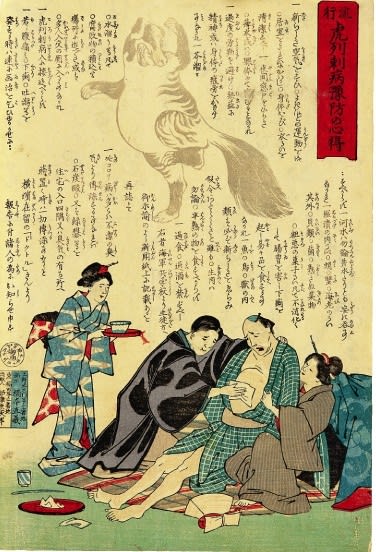

古書を読む

10月27日~11月9日は、読書週間です。

1947年、日本出版社協会、日本図書館協会等が集まり、

「読書週間実行委員会」を結成。11月17日~23日迄を

「第1回読書週間」として実施した。「1週間では惜しい」

との意見が出て、翌年の第2回から10月27日~11月9日迄

の2週間とし、現在に至っている。

最近、読書離れが進み全国の本屋さんが減少している。

スマホ、ゲームが大流行の中「日本総白痴化」が叫ばれ

誠に恐ろしい世の中になりそうで、、、、

今朝の中日新聞朝刊のコラム「中日春秋」に、コロナ過

の中で、18世紀の作家デフォーの「ペスト」という本が

飛ぶように売れているとの記述があった。

ダニエル・デフォー著「ペスト」

この小説は、1665年にイギリスのロンドンを中心に起

きたペストの大流行について、一人の男(デフォーの叔父

といわれている)の記述を基に、その日記や伝言等から執

筆されたもので、その後の1720年にマルセイユでの

ペスト流行の際に発行された。 この本にはペスト流行の

生々しさを出すため、発症した地域や家族等を特定して、

犠牲者の数等も表し、よりリアルな表現となって居る。

この本に出て来る人々の手記や語り手等から信ぴょう性が

より一層増した様だ。

この本は小説というより史実のドキュメント(記録)の様で

「この本の記述は適切である」という意見と、「表現の為に

記録の改ざんが行われた」とする意見が真っ向に別れている。

現代でも「この本は、フィクションか歴史かと言った議論が

今も続けられている様だ。

中日新聞朝刊コラム「中日春秋」(10月28日より)

「室町期の武将、太田道灌には古歌にまつわる知られた言い

伝えがある。戦の際に夜行く道を選ばなければならなくなっ

た。今は引き潮だからと、海辺の道を主君に進言し、味方を

無事移動させたという。(遠くなり近く鳴海の浜千鳥鳴く音

に潮の満干をぞ知る)。鳥の声と潮のつながりを詠んだ古歌

を知るがゆえの手柄と伝えられる。古きを知る事で道を間違

える事はないという説話の様でもある。古人の知恵が、より

一層重く感じられ、コロナ流行下の世の中ではないだろうか。

この春以降、何冊か古い書物を手にしてきて強く思う。

英国の作家デフォーが18世紀に書いた「ペスト」には、感染

症の流行下で、主人公の商人が仕事か命を守るための行動か、

と悩む場面がある。第二波の恐ろしさも記されていて、まるで

今日の世界の為に書いているように思える。

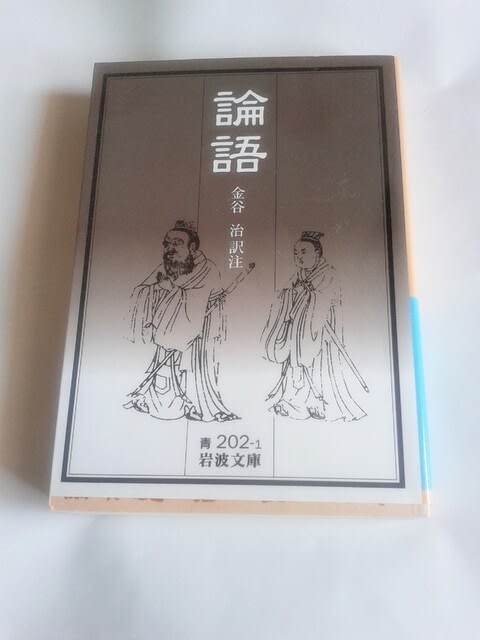

徒然草:兼好法師(現代訳付き、文庫)

日本の古典では「徒然草」を開くと、世の中は嘘言ばかりだと

書かれている。フェイクニュースが相次ぐ今、道を間違えない

為の言葉のようにも読める。

読書週間が始まった。11月1日は「古典の日」という。

コロナ関連に限らず、読書で古きを知る事は道を間違えない為

の重要なすべであろう。(すべて良き書物を読むことは、過去の

最も優れた人々と会話をかわす様なものである)。デカルトの

ものという言葉も今年は重く感じられる」(中日春秋より引用)

皆さん、本を読みましょう、、、、、、、

論語::金谷 治 訳、注

今日の1句

秋深し古書に溺れてねむられず ヤギ爺