今頃やっと(WHO)世界保健機関のテドロス事務局長は、「新型コロナウイルスはパンデミックと言える」と述べた、とても遅い報道だ!

支那からの膨大な援助金により支那の収まりを待って多様に、パンデミックと発表し大緊縮をかっているようだ。

でも、この時期は部屋で落ち着いて、おとなしくするのが一番の安全のようです。勿論淹れたての珈琲を頂きながら・・・・

先日Hos LS3/5aの吸音材の交換は時間の余裕もなく交換し、マジックテープも先日の補修後の残りもあり、この際再度点検し補修を行なった。

各箇所にマジックテープは貼ってないためサイド蓋を開け吸音材を点検しながらマジックテープどの補強を綺麗に貼り直した。

先日は気が付かなったが、吸音材を貼る部分は、サンドペーパーのような材料が貼られていて移動防止も兼ねた作りになっている、

又隅々までひきつめりためマジックテープは各箇所に細かく貼った。此れで移動の心配は殆ど無いと思う。

今回は電源端子も分解し丁重に取付た、勿論取付時には接点回復剤を塗布し音質的には余り変化はないが、気持ちはよかった。

このような小さな箱も、丁寧に作業には相当の時間が経過した。

気になった箇所を補修完了し此れで音楽聴く事に集中できそうである。幾分高音が増して綺麗に聴こえる感じがする、(笑)

これは自己満足の極みである。

LS3/5aの補修も無事終了し、音楽を聴き思うは、此れ以上の音質はいい加減良しとして、膨大な音楽の追求が本来のことなんであろう、此の様な時間のあるときには最近良く聴いているJ.S.バッハのオラトリオを考えて見る。

下の写真はJ.S.バッハにも大変馴染み深い、教会音楽のゆかりのバチカン市国にあるカトリック教会の総本山サン・ピエトロ大聖堂

オラトリゥム語源とするイタリア語である。この名の元になっているのは祈祷室、礼拝堂や小聖堂を意味するその後1575年にこの祈りの会・オラトリオは、

教会から正式認可を受けた教会活動となる。後になってオラトリオ上演が、教会堂から宮廷のサロンや一般音楽ホールへと場を広げていくのである。 題材も一般の歴史物語や世俗的な題材をとるオラトリオも生まれていく。

ナポリでシーズンごとにオペラが上演されるようになったのは、1658年以後のことである。そしてオペラ誕生である。

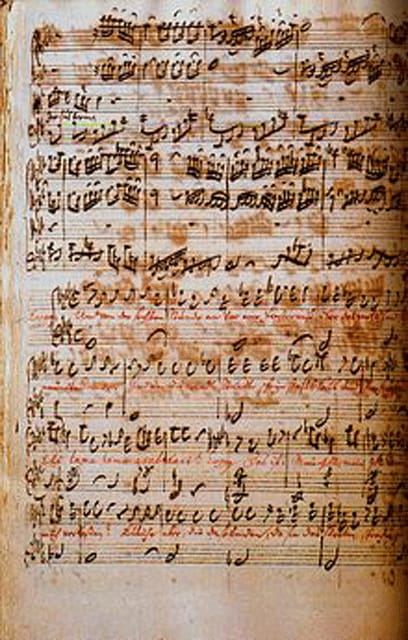

此の楽譜はマタイ受難曲BWV244だそうである、J.S.Bach(1685-1750)には2曲の受難曲を含めると5つのオラトリオが残されている。

一般に受難曲とオラトリオを別ものとして種別されている。しかしこの二つの違いは、キリストの受難と他の聖書物語という題材以外に区別はない。

そのため受難曲は、オラトリオに含まれる一つの楽曲形態であると、捉えている。厳密な意味でのバッハのオラトリオは下記の通り3つである。受難曲については5曲あったともされるが、

現存するのは2曲つまり「ヨハネ受難曲BWV245」と「マタイ受難曲BWV244」のみである。

かろうじて作品番号BWVが与えられている「マルコ受難曲BWV247」は、台本しか残存していない。

しかし、明確ではないが太鼓の音に特徴がある「クリスマス・オラトリオBWV248」作曲時には残存していて、パロディとして転用されたと考えられている。

下記の表は作品番号BWV順でなく、作曲年順で表記した。ちなみに独語ではイタリア語のオラトリオを、ラテン語と同綴りのOratoriumオラトリゥムである。名の元になっているのは祈祷室、礼拝堂や小聖堂を意味するオラトリオである。

修道院などでは聖務日課の共同の祈りをオラトリオで行われることも多い。

ヨハネ受難曲BWV245(1724年)

1725/28/29/32/39/46/49年改作 初演:1724年4月7日聖金曜日聖ニコライ教会

復活祭オラトリオ BWV249(1725年)

1732/35年改作 ヘンリーツィ=ピカンダー 初演:1725年4月1日

1725年:カンタータとして作曲

1732~35年:オラトリオとして改作

マタイ受難曲BWV244 1727年

1736年改作 ヘンリーツィ=ピカンダー 初演:1727年4月11日聖金曜日聖トーマス教会

マルコ受難曲 BWV247 c.1731年 ヘンリーツィ=ピカンダー 消失 、台本のみ残存

クリスマス・オラトリオBWV248 1734年 一部

ヘンリーツイ=ピカンダー、他部は不明 初演:1734年12月25日~1735年1月6日に、カンタータとして上演していった

昇天祭オラトリオ BWV11 1735年? ヘンリーツィ

=ピカンダー 初演:1735年5月19日

大部分は自作カンタータからの転用

『復活祭オラトリオ Oster-Oratorium / Easter Oratorio』(BWV 249)は、バッハが1725年に作曲したオラトリオ(聖譚曲)。

同年4月1日の復活祭の日にライプツィヒの教会で初演された(ヨハネ受難曲の翌年)、

J. S. バッハが作曲した3つのオラトリオの一つ(昇天祭オラトリオ、クリスマス・オラトリオ)。

J. S. バッハ『復活祭オラトリオ』では、ソプラノ・アルト・テノール・バスの4つのパートは、それぞれキリスト教の聖人を表しているとい、ソプラノは、イエスの母マリアの姉妹のマリア (クロパの妻) 「ヨハネによる福音書」でイエスの磔刑を見守る場面に登場する女性。

アルトは、イエスの死と復活を見届けた証人マグダラのマリア(マリヤ・マグダレナ)マグダラのマリア(マリヤ・マグダレナ)。

テノールは、新約聖書に登場する使徒シモン・ペトロ(ペテロ/パウロ)。「ヨハネによる福音書」によれば、イエスの復活時には使徒ヨハネと共にイエスの墓にかけつけた。

バスは、新約聖書に登場する使徒ヨハネ(福音記者ヨハネ)。「イエスの愛しておられた弟子」として一般的に理解されており、イエスが十字架にかけられたときも弟子としてただ一人「愛する弟子」が十字架の下にいたと福音書に書かれている。

さて一番良く聴かれるオラトリオは・・・J. S. バッハ最大の名曲、勿論クリスタルの感じが強いマタイ受難曲BWV244であろう。

一般的には指揮者はカール・リヒター指揮するARCHIVレコードが有名である。

演奏者 エルンスト・ヘフリガー(福音史家、アリア:テノール)、キート・エンゲン(イエス:バス)、アントニー・ファーベルク(第1の女、ピラトの妻:ソプラノ)、マックス・プレープストル(ユダ、ペテロ、ピラト、大祭司:バス)、イルムガルト・ゼーフリート(アリア:ソプラノ)、ヘルタ・テッパー(アリア、第2の女:アルト)、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(アリア:バス)、ミュンヘン少年合唱団

楽団 ミュンヘン・バッハ管弦楽団・合唱団

第一部

第二部

《マタイ受難曲》 BWV 244、

この曲は、「マタイ福音書」第26~27章を基本テキストとして作られた。初演は、1727年4月11日の聖金曜日である。これが第1稿で、1729年の聖金曜日にも再演された。

しかし、1736年3月30日の聖金曜日に再演するにあたり、改訂を施し第2稿を作成した。

この時、第1部の終結コラールを、「ヨハネ受難曲」第2稿(1725)の冒頭合唱だった「おお、人よ、その大いなる罪を悲しめ」に差し替えた。これが現在の形である。

これぐらいの傑作になればもう誰の演奏だろうと曲の有つ感動の深さには大差ない。せいぜいソプラノやアルトの詠唱に好みを見出すくらいである。膨大な演奏者が此の受難曲を演奏いているので自分に合った演奏者を見つける事も楽しみかたである。

因みに筆者は最近はヘルマン・マックス(Hermann Max)でマタイを聴くことが多いのだが・・・・

小説家五味先生曰く

『マタイ受難曲はユダヤ人メンデルスゾーンによって再発見され、演奏された。バッハ音楽への関心はここに高まった。その意味ではメンデルスゾーンのぼくらに果してくれた功績はじつに大きい。

あれほどメンデルスゾーンを、ユダヤ人を憎悪したワグナーもこればかりは異論のはさみようがあるまい。

だが、バッハの偉大な音楽――とりわけマタイ受難曲を含めたそれを、今日、われわれが生活するに際しての一つの道徳的指針とすら見做し得るまでに一般化してくれたのは、誰が何と言おうとレコードで聴く機会が持てたからだと私はおもう。』と述べています。

吸音材を補修したHos LS3/5aで聴くが、此の小さなスピーカーでマタイ受難曲を良さは十分感じる。

何度も聴けば、徐々にこの曲のクリスタルな感じが理解できる。

此の様な時間の有り余るときに音楽を鑑賞して見ることも大切ではなかろうか?ブラボー!