SPレコードの音質は悪くLPレコードに変わり随分音質向上になったが、6〜70年前はSPレコード盤の音が当たり前であった。昔は家に置いてあった蓄音機を手回しでゼンマイを回し、親父所有のSPレコード(12吋盤)の軽音楽を良く聴いたことを思い出す。今も記憶に残るはアンドレ・クリュイタンス指揮の「ボレロ、アルルの女」等は何度も聞いた記憶が鮮明に残っている。

当時からヴァイオリンの音色の陶酔を味わうには、タンノイのユニット程その音色を響かせてくれるユニットは余り無い様に思う、実に魅力的に良く透き通る音は魅力的である。勿論ヴァイオリン・ソナタ程度のスケールならオリジナルIIILZ Monitor Goldを組み込んだブックシェルフ型スピーカーシステム、俗に言うオリジナルIIILZで十分である。

結論から申し上げると、特に今回試聴に用いたエンクロージャーはGOODMANS AXIOM 80の箱に10inch同軸2ウェイ(IIILZ Monitor Gold)のユニットを組み込んだ据え置き型で聴く、特にヴァイオリンの音は正しくタンノイの独壇場です、特にエドウィン・フィッシャーもジョコンダ・デ・ヴィートのリハーサル後ヴァイオリン演奏を絶賛していた様です。まるで小ホールの特別室で楽しむような気分が味わえる感じでした。

然しコンサートホールで聴くようなホール感も体験したくなるのは当然であろう、手狭な部屋でも無理してエンクロージャーは据え置き型が良く鳴るのは当然である。但し駆動するのはアンプは真空管に限るようだが・・・

現在パワーアンプはラックスキット品のA-3500に繋いで聴いています。一部配線はWEの単線ケーブルに交換しましたが音は落ち着いてます。

WE(Western Electric)の(単線)SPケーブルのよく見かけるツイスト線は、60年代~80年代のもので、布巻き外皮のゴム絶縁・錫メッキ構成で14AWG〜10AWGサイズ。もしくは50年代以前の古いものだと単線タイプのブラックエナメルの絹巻きなどがありますが、元来は電話線等として用いられていた線材です。なので声の周波数が出やすい中域にピークのある傾向があるようです。(実は60年代以降から急激にレベルダウンします。というのも、工業的なコスト削減と、導体再利用による不純物混入が原因と云われており、更に「ゴム絶縁」は非常に導体の芯線に対して誘電作用を強く与えてしまう素材のため、電気信号に対して周波数にクセを与える構造にあります)古いWE程音質は良好のようです。現在では相性が良いWE単線錫メッキ24GAツイスト線を使用中。

音楽好きな五味先生も絶賛称賛された言われるヴァイオリニスト、47歳で引退したジョコンダ・デ・ヴィート/GIOCONDA DE VITOの2枚のCD盤の紹介です。

特にブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調「雨の歌」Op.78は絶賛されておられた様である。

イタリア出身のジョコンダ・デ・ヴィート(1907-1994)は、戦争の影響もあり本格的に録音を始めたのは戦後になったからでした。当時ヨーロッパで随一の女流ヴァイオリニストと言われていましたが、絶頂期の1961年に自ら引退を決め、その後は表舞台に立つ事はありませんでした。本作は数少ないSP録音盤から選曲収録しています。

イタリア政府よりストラディヴァリウスのトスカーナをプレゼントされている(1690年製、現在聖チェチェリア音楽院に所蔵)。

彼女は絶頂期過ぎたら引退するべきと密かに誓っていいた。1954年のローマ教王ピオ12世のためのコンサートで、メンデルスゾーンのコンチェルトを演奏している時に、自分が今絶頂期を迎えたことに気付いたのである、ジョコンダ・デ・ヴィート47歳の時だった。

彼女の引退は呆気にも早く、SPレコードからLPレコードに移行する時期の録音しか現存しなくデジタル録音が間に合わなかったことは誠に残念にも思う。

意外と早く引退したジョコンダ・デ・ヴィートのアルバムの復刻CD盤があることを知った。

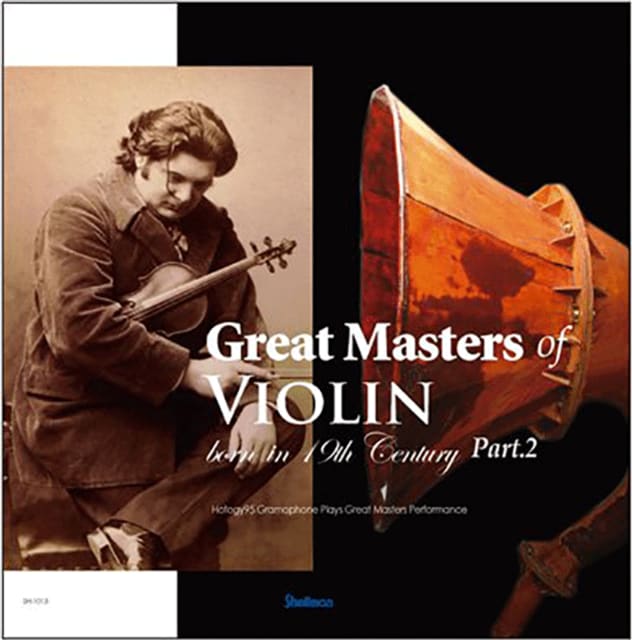

シェルマン アートワークスの復刻CDの音源は、およそ60~110年前に録音されたクラシックのSPレコードです。現在では大変入手困難な歴史的盤から、クラシック界で今もなお語り継がれるマエストロたちの名盤を世界に1台の特別な蓄音器で再生し、ステレオマイクを通して1bit DSDレコーダーで収録。SPレコード本来の活き活きとした表情がよみがえります。

現在流通しているSPレコードの復刻CDは、レコードの音溝をレコードプレーヤー(電気再生装置)により、電気信号としてラインからマスターへと収録するものがほとんどです。

弊社は蓄音器を用いてマイク収録することにより、独特なライブ感、演奏の生々しさを再現することに重点をおいて制作しております。また、この録音に使用する蓄音器は、過去の物ではなく、素材・設計などに現代的アプローチを加えた新作のオリジナル蓄音器を使用しています。

本復刻シリーズに使用している蓄音器「HOTOGY95」は、缶 史郎(ほとぎ しろう)氏[1911-2009] により現代に設計・製作された特別な蓄音器です。

缶氏は、国産マイクロフォン・メーカーの草分け「三研マイクロフォン株式会社」創業者の一人であり、日本初の純国産ダイナミック・マイクロフォンの開発者でもあった人物です。

2007年に完成した「HOTOGY95」は、蓄音器の命ともいうべきサウンドボックスから、独特の存在感を醸し出す巨大な牛革製ホーンにいたるまで、缶氏によるオリジナルの作品です。

その再生音は、戦前当時、蓄音器の大メーカーであったビクターやHMVなどのいかなる名器とも違う、リアルでファンタジックな「HOTOGY 95」ならではの音の世界が広がります。

缶氏、設計・製作のオリジナルサウンドボックス「HOTOGY V」

蓄音器HOTOGY95[プロトタイプ]

設計・製作 : 缶 史郎

製作年 : 2007年 製作国 : 日本

サイズ : ホーン径100cm、H160cm、D95cm

ホーン素材 : 牛革二層合わせ、カシュー仕上げ

サウンドボックス : HOTOGY V

ステレオマイクを通して1bit DSD 収録

本復刻CD シリーズは蓄音器HOTOGY95 を用いてSP レコードを演奏し、ホーンから出た音を、ステレオマイクを通して、高音質な1bit DSD(Direct Stream Digital) レコーダーで収録しています。

音源となるSP レコード自体はモノラルですが、ステレオマイクを使用する事で、蓄音器再生の特徴である演奏の生々しさと奥行きが再現されます。

レコード針に竹針を使用(一部にソーン針、鉄針を使用)

収録時のレコード演奏には主に竹針を使用しています。蓄音器の針の素材は鉄針が一般的ですが、鉄よりも柔らかい竹を使用する事で、貴重なレコード盤の保護とノイズ軽減の効果を得る事ができます。この様な説明があり、迷わずポチする・・・・。

当時蓄音機を聴く場合勿論、聴くのは鉄針で使い捨ても針だったが、竹針が音が自然に聴こえると親父は言っていた、そう言えば蓄音機の周りに竹針をカットする爪切りのような器具を見たと記憶する。軽音楽は12吋盤が多くあった。

[復刻CD]ジョコンダ・デ・ヴィート

収録曲

1. シャコンヌ ト短調(ヴィターリ/レスピーギ編)

2. ソナタ第4番 ニ長調 第1楽章(ヘンデル)

3. ソナタ第4番 ニ長調 第2楽章(ヘンデル)

4. ソナタ第4番 ニ長調 第3楽章(ヘンデル)

5. ソナタ第4番 ニ長調 第4楽章(ヘンデル)

6. クーラント 無伴奏パルティータ第2番ニ短調より(バッハ)

7. サラバンド 無伴奏パルティータ第2番ニ短調より(バッハ)

8. シャコンヌ 無伴奏パルティータ第2番ニ短調より(バッハ)

収録時間48:07

ジョコンダ・デ・ヴィート(ヴァイオリン)

1. アルベルト・エレーデ(指揮)、 フィルハーモニア管弦楽団

2~5. ジョージ・マルコム(ハープシコード)

Recorded in : 1(1948/5) 2~5(1951/8/30) 6、7(1950/5/5) 8(1947/9/16)

ヘンデルのソナタは正式には「ヘンデル :ソナタ HWV 371 Op.1-13 ニ長調」と言う、昔から特にHWV 371は好きで、よく聴く特にAlfredo Campoli & George Malcolmなどは絶品と思ったいたが、ジョコンダ・デ・ヴィート & George Malcolmを聴き気にいいった、全曲盤があれば欲しいところである。ヘンデル :ヴァイオリン・ソナタ大変魅力ある作品で他の演奏者も多く演奏しているが、これと言える逸品は迷う作品ですある。

ジョコンダ・デ・ヴィートは、当時ヨーロッパで随一の女流ヴァイオリニストと云われながら、絶頂期に自ら引退を決め、その後は表舞台に立つ事はありませんでした。(そんなデ・ヴィートの数少ない録音から、SP時代のものを収録しました。SPレコードの復刻CD はカートリッジを使用した通常のレコードプレーヤーによるものがほとんどですが、蓄音器を用いて演奏しマイク収録することによって、独特なライブ感、演奏の生々しさを再現することに重点を置いて制作しております。 蓄音器は電気的増幅装置(アンプなど)を使用せず、レコードに刻まれた音を直接ホーン(ラッパ)を通して再生しています。電気再生とアクスティック(蓄音器)再生による音の違いと、最新の蓄音器『HOTOGY95』の醸し出す独自の世界を聴きました。スクラッチノイズも気になるが、ヴァイオリンの音色は良い。)との説明が掲載される。

確かにヴァイオリンの音色は絶賛に値するが、誠に残念に思うはチェンバロのジョージ・マルコムの音は悪い、ヘンデルのヴァイオリンソナタ4番はゆったりめの演奏ではあるが、第3楽章アダージョは聴けば納得するが何故か目頭が熱くなる、それほどヴァイオリンが美しく響き素晴らしい演奏と思えた。

特にヴァイオリンの音色は良く通る音だが、様にビロードのような妖艶の香りに包まれたような音が聴こえた、これが竹針の柔らかな音なのかにもしっかり芯のある音は、思わず納得させれれる。それ程ヘンデルのヴァイオリン・ソナタが第4番の特にアダージョが良い。蓄音機からマイクを通した音も聴き慣れるとスクラッチノイズは全く気になりませんでした。

試聴すると昔聞いたSPレコードで聞いた感覚の音が思い出す、意外と自然な音にも懐かしさを感じた。人間の耳は実に便利に出来ているように思う、確かにワンダ・ランドフスカ等のCDのバッハの曲も当時の音質も悪くスクラッチノイズも感じるが、十分楽しめる演奏と思っている。音質は悪いが、それでもワンダ・ランドフスカの演奏を聴く魅力も多いようである。

デ・ヴィートの演奏は機械的精密さとは対極の優雅でロマンチックなスタイルであるが、鼻につくような癖は全くなく、柔らかく、しっとりした演奏に思える。当時は制約も多い条件での演奏で、実に優雅に聴こえる事が不思議であろう。

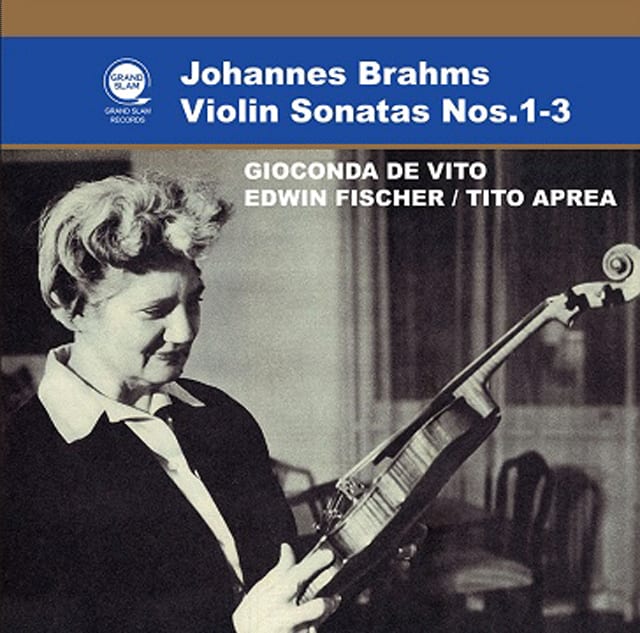

続いて以前はCDで聴いたジョコンダ・デ・ヴィートの録音遺産の中でもブラームスの3曲のヴァイオリン・ソナタは、彼女の資質に最も似合った、名演中の名演として知られています。奏者の息づかいさえも聴き取れる明瞭な音質、 ジョコンダ・デ・ヴィート、ブラームスのソナタ集 2トラック、38センチ、オープンリール・テープ復刻シリーズ 奏者の息づかいさえも聴き取れる明瞭な音質、ジョコンダ・デ・ヴィート、ブラームスのソナタ集の発売を知り、早速ポチしました。ピアノ伴奏は勿論エドウィン・フィッシャーです。

このCDは2トラ38のテープ保存のソフトはSPレコードと比べ断然音筆は勝っていた。北イタリア人気質のデ・ヴィートのヴァイオリンは、情熱を外面に出しすぎることはなく、知的に抑制された情熱であり、歌である。彼女はブラームスの重要なヴァイオリン作品はほとんど録音しているが、それらがことごとく第一級の名演ぞろいである。最高のブラームスひきであったエドウィン・フィッシャーと共演した第一番と第三番のソナタはデ・ヴィート47歳の録音。枯淡の域にあるフィッシャーとの呼吸はよく合っており、音楽的な噛み合いと融合性は見事だ。このデュオ・チームの演奏は深くブラームスの心のひだに入り込んだ表現となっている。

この録音でピアノ演奏をしているエドウィン・フィッシャーは、ローマでリハーサルをした後、「何てヴァイオリニストだ!」と言う一言のみの葉書をビックネルにだしている。ビクトル・ユーゴーが出版社に出したと言う手紙より少し長いが、こちらの葉書も分かりやすく効果的だと思う。

[収録内容]

ブラームス:

1. ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調「雨の歌」Op.78

2. ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op.100

3. ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 Op.108

ジョコンダ・デ・ヴィート (ヴァイオリン)

[Track 1,3]エドウィン・フィッシャー (ピアノ)

[Track 2]ティト・アプレア (ピアノ)

録音: [Track 1] 1954年5月11&12日、[Track 2] 1956年3月29日、[Track 3] 1954年10月18-20日/ ロンドン、アビー・ロード・スタジオ

録音方式: モノラル (録音セッション)

北イタリア人気質のデ・ヴィートのヴァイオリンは、情熱を外面に出しすぎることはなく、知的に抑制された情熱であり、歌である。彼女はブラームスの重要なヴァイオリン作品はほとんど録音しているが、それらがことごとく第一級の名演ぞろいである。最高のブラームスひきであったエドウィン・フィッシャーと共演した第一番と第三番のソナタはデ・ヴィート47歳の録音。枯淡の域にあるフィッシャーとの呼吸はよく合っており、音楽的な噛み合いと融合性は見事だ。このデュオ・チームの演奏は深くブラームスの心のひだに入り込んだ表現となっている。

この録音でピアノ演奏をしているエドウィン・フィッシャーは以前もこのブログで紹介済み、ローマでリハーサルをした後、「何てヴァイオリニストだ!」と言う一言のみの葉書をビックネルにだしている。ビクトル・ユーゴーが出版社に出したと言う手紙より少し長いが、こちらの葉書も分かりやすく効果的だと思う。

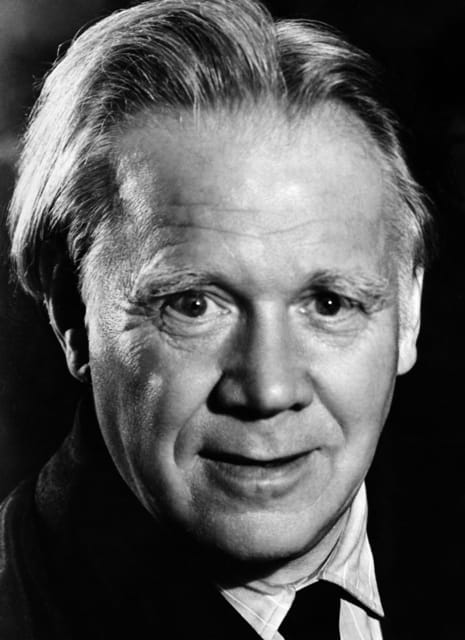

Edwin Fischer (エドウィン・フィッシャー)。スイスの男性ピアニスト。1886年10月6日生まれ。1960年1月24日没。

指揮者としても活躍。バッハとモーツァルトの解釈において20世紀を代表するピアニスト。ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学で、ナチスの迫害から逃れたアルトゥル・シュナーベルの後を継いで、ピアノを教える。特に正統的ドイツ音楽の分野で素晴らしい演奏を残していることも有名な話である。

数多くの著名なピアニストを輩出し、門下にはアルフレッド・ブレンデル、エレナ・サ・エ・コスタ、マリオ・フェニンガー、レーヌ・ジャノーリ、パウル・バドゥラ=スコダ、ダニエル・バレンボイムらがいる。

スイス出身のピアニスト、エドウィン・フィッシャー(1886-1960)の活躍は1920年代からでバロック音楽を歴史的な志向で取り組んだ先駆者の一人でもある。バッハやモーツァルトの協奏曲をピアノを弾きながら指揮したのは当時として画期的なスタイルであった。今もバッハの平均律は愛聴するが彼の解釈は、バッハ作品でさえも、ロマ ンティックに思考され説得力に富むものだった。

此の2枚のCDを聴き比べ思うは、2トラ38からのCDプリントは78回転のCDより音質はすぐれているがSPは独自の味があり興味を唆られた、ブラボー!