11/24今回の山陽道歩きも3日目。ホテルから荷物を出し駅のコインロッカーに入れ、7:46JR福塩線で前日のゴール地「神辺駅」で下車。

先ず昨日時間の都合で行けなかった「天別豊姫(あまわけとよひめ)神社」へ。祭神は、豊玉姫命、速進雄命、事代主命で豊玉姫命というと海の神様である乙姫様。

どうしてここ神辺が海の神様?という疑問が湧いてきます。調べてみますと古代この辺りまで海だったそうです。

,,

,,

境内には桜の木や銀杏の木がありお花のシーズンには花見のスポットとなるでしょう。神辺の地名は、この神が守るということで「神奈備」が変じて神辺となったそうです。

この神社が神社の山の上には昔、「神辺城」がありました。

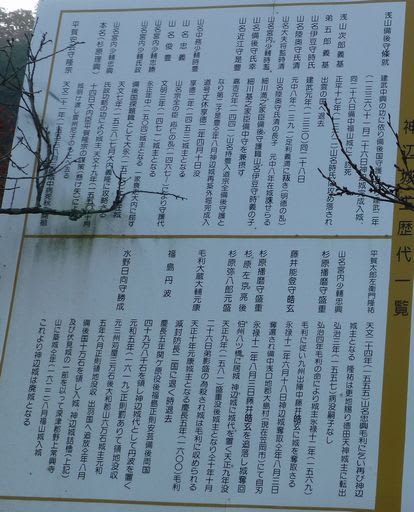

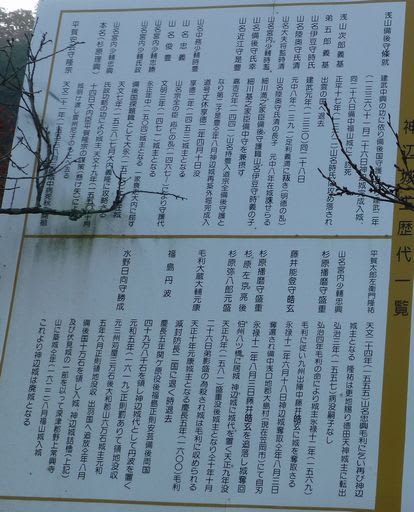

神辺城は「道上ノ城」とも呼ばれ、元弘の乱(南北朝争乱)で戦功をあげた朝山景連が備後国守護職に任じられ、建武二年(1335年)築城したと伝えられています。

以来神辺城は備後国の守護職の居城として使われ、仁木義長・細川頼春・高師康・上杉顕能・渋川義兼・山名時義が守護となり一時期を除いて山名氏の備後支配がつづき

それぞれ守護代が居城しています。

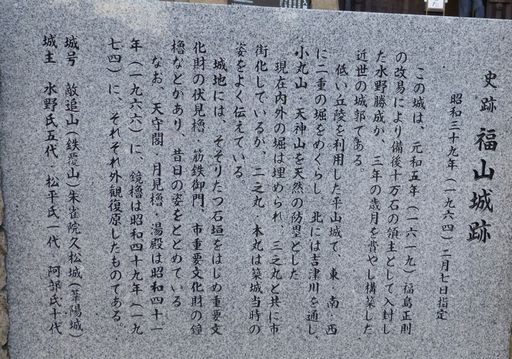

戦国時代には杉原理興・平賀隆宗・杉原盛重・藤井皓玄・毛利元康が、江戸時代には福島正澄(丹波)・水野勝成が入城し、この間幾度も改築が行われ福島時代に完成をみています。

元和五年(1619年)の水野氏が福山城築城の際には、神辺城の櫓桜や門などが取り壊され移築されたといわれてます。

実に二百八十数年もの間、神辺城は備後国の中心的役割を果たしてきた城です。 (案内板より)

山陽道に戻ります。神辺本陣、廉塾を過ぎると「荒神社」の所に「平野一里塚」があります。高屋川にかかる橋を渡り右折。川沿いにはデニムの大きな工場があります。

国道313号線と合流する所から左折。しばらく国道沿いに歩きます。国道の右側には面白いオブジェがありました。

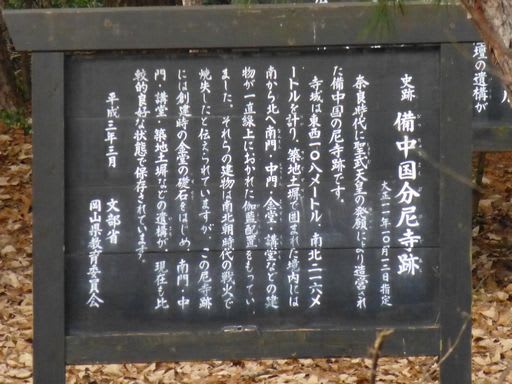

湯野口の信号で旧道に入ります。しばらく行くと「備後国分寺」があります。

天平13年(741年)聖武天皇の国分寺建立の詔により全国に国分寺が建立されました。すでに私も山口・防府、広島・西条と2つの国分寺をみてきました。

ここ神辺町下御領にも備後国分寺があります。

国分寺の横には「下御領八幡神社」があります。この神社に道標が建っています。右、かさおか道、左、おおさか道、もう一つの標識には、右 石州ぎんざん道、左 九州・・・と書かれています。

日吉神社へは長い階段があります。地元の方に聞きますと172段あるそうです。行ってみようかな?と思いましたが、今日はまだまだ先がありますので行きませんでした。

八丈岩入口という看板があります。御領山に八畳ぐらいの岩や奇形の岩があるそうです。ここには鬼伝説もあるそうです。

この先に上領地一里塚があるのですが、道がわからなくなり近くの人に聞いてみました。少し行くとお寺があるのでそれに沿って行けばいいと教えて頂きました。

上領地一里塚は、左側と右側にありました。右のは、管茶山の漢詩の碑が建っています。読んでみますがわかりませんでした。

その横には、「四ツ堂」があります。昔、領主が旅人に休憩の場をということで建てられたそうです。その先には「上御領八幡神社」があります。

福山市東部には、彼方此方に八幡神社が祀られていますね。また気になっていたのですが、「御領」と地名ですが昔、荘園だったのでしょうか?

島影橋を渡ると右側に「国境の碑」が見えてきます。ここからが岡山県井原(いばら)市高屋町です。

昨年12月から歩き始めましたこの山陽道もようやく「岡山県」に入りました。西宮まではあと200km弱です。

高屋の町は、中国地方の子守歌発祥の地ということで町おこしを行っています。マンホールのデザインも子守歌です。

町を歩いていると昔ながらの家並みが立ち並んでいます。「駒寄せ」というのは、人馬が入ってこないようにする柵です。高屋にはよく見られました。

「♪ねんねこしゃしゃりませ 寝た子の可愛さ 起きて泣くこのねんころろ つら憎さ ねんころろん ねんころろん・・・・・♪」で始まる中国地方の子守歌は、この高屋が発祥の地です。

この唄が全国に知られるようになったのは、井原市出身の声楽家上野耐之氏が昭和の初め、恩師である山田耕作に故郷の母親が唄っていた子守唄を披露したのがきっかけです。

感動した山田耕作が編曲して発表し、広く愛唱されるようになりました。

上野耐之の生誕地がここです。今でも耐之の御子孫の方が住んでおられます。高屋の本陣は上野家でした。

今日(24日)は昼から高屋中学校で「子守歌の里音楽祭」が行われるそうです。

井原鉄道高屋駅にこの子守歌の碑があるということで駅の方に向かいました。駅前には美術館もあります。

毎年全国から6市1村から集まって全国子守歌サミットが行われているそうです。ちなみに今年は和歌山県岩出市で行われたそうです。

子守歌の碑の横には井原鉄道の各駅の紹介イラストもありました。

井原駅から山陽道に戻ります。法泉院の橋を過ぎしばらく行くと「出部」(いずえ)に入ります。出部が「いずえ」と読むとは、ちょっと難しいですね。

時間ももうすぐ12時です。ここは国道313号に面しておりファミレスなどがあり、少し早いですがここで昼食にします。

お腹もいっぱいになり、再びスタート。前方に「旧山陽道大曲跡」という標識があります。日葡辞書(日本語をポルトガル語で解説した辞書)によると街道で2か所大きな直角の曲がりがある所と書いています。

旧山陽道では単調な旅に変化を付けるため一里塚と共に大曲が作られた。戦乱の世には東西へ走る敵の数を調べるのに大変都合がよく、また参勤交代の時には殿様が駕籠を止め前後の行列を

眺めては長い旅をつづけたという。(案内板より)

そういえば、大きな曲がり角がありましたね。

出部(いずえ)の町中を歩きます。途中、道標がありました。「岡山元標十三里」と書いてあります。岡山まで約40kmでしょうか?

出部の町は、住宅地として変貌しているのでしょうか、新しい家が続いています。郵便局の所で「出部一里塚」がありました。

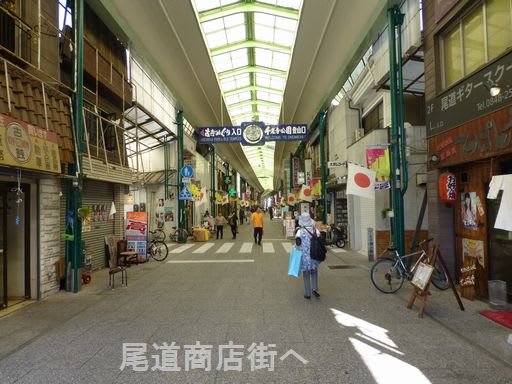

井原市の中心地に入ってきました。面白い建物の井原駅が右側に見えてきました。井原駅周辺が昔「七日市」と呼ばれていました。

七日市宿は、矢掛宿から3里、高屋まで1里12町、本陣1、脇本陣3、町屋が120軒そのうち旅籠が86軒ありました。月々定期市開かれていました。

本陣は佐藤正左衛門が務めていました。

先に進みますと小田川にかかる「日芳橋」があります。橋の手前を右に行くと「川越し上がり場跡」の碑があります。

それによると 「七日市は旧山陽道48次の一宿駅で小田川(旧芳井川)を控えここが定人足による歩き渡り上がり場跡です。」

昔はこの川に橋がなく歩いて渡ったのでしょう。幕末にはこの川に日芳橋が架けられました。七日市の「日」と芳井川の「芳」をとってネーミングされたそうです。

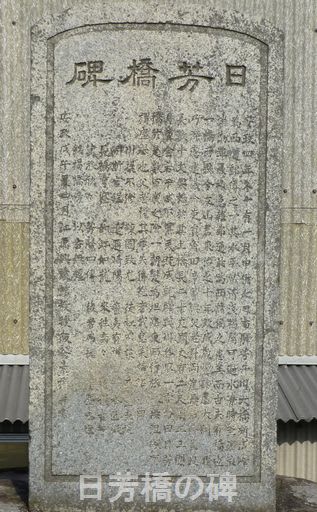

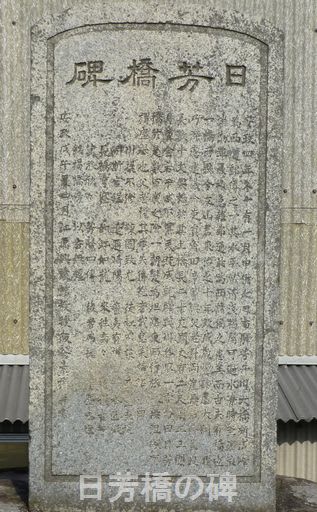

橋を渡ると「日芳橋の碑」が立っています。読んでみますと

安政4年(1857)山陽道七日市駅の芳井川(現小田川)に初めて大板橋が架設され、日芳橋と名付けられた。架橋以前の渡りには涼み台みたいなものを用いてこれに旅人を乗せて渡していた。

然し、この交通の要衝であり増水時には急を要する書状が滞ったため西国の大名の悩みの種となっていた。これを見た一ツ橋代官友山勝次は部下に命じて架橋を計画、両岸に石を積み上げて古い堤を補修して完成させた。

橋を渡ると左側に「松乃操酒造」という1859年創業の造り酒屋があります。また、この近くには高校女子駅伝の名門校の興譲館高校があります。

この高校の創設者は先ほどの一ツ橋代官友山勝次です。

西江原町に入ります。ふと右を見ると「相田嘉三郎旧宅」の碑が・・・・・・

相田嘉三郎は、後月郡西江原村(現在の井原市西江原町)の相田家の次男として生まれ、その後、呉服商を営む伯父嘉助の養子となった。青年の頃までは家業の呉服商に励んでいたが、

養蚕・製糸の振興を計画し、養蚕の研究に取り組んだ。但馬地方から桑の苗を導入し、また養蚕が盛んであった信州から関東東北地方へ度々行って桑の作り方や蚕の飼い方などを研究し、

この地方の土地や気候に適した養蚕法を発案した。嘉三郎はこの養蚕法を印刷し、県下はもとより広島県東部から島根県西部地方にいたるまでこれを配るとともに、伝習生を養成して、

各地に派遣して指導に当たらせ、地域の養蚕普及に大きく貢献した。(いばら歴史館より)

また先に進むと「田中生誕地」というバス停が・・・・バス停より2~3軒先にその田中の生誕地がありました。

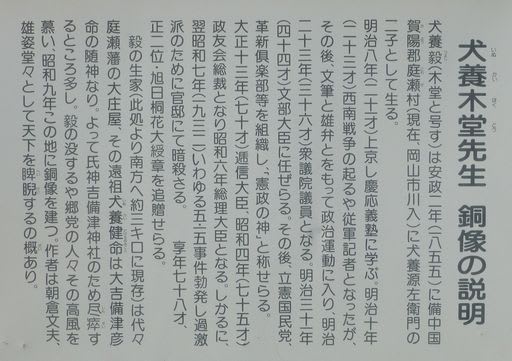

平櫛田中(1872~1979)は本名を田中倬太郎と言い、田中家から福山市今津の平櫛家に養子に入ったのち田中(でんちゅう)と称した。107歳でその生涯を閉じるまで明治、大正、昭和の三代にわたって

活躍した。岡倉天心と西山禾山に思想的な影響を受け伝統的な木彫技術と西洋の彫塑を学んだ田中の作品は観る者を引き込む緊張感と人間味あふれる創造性を持っている。

代表作は「鏡獅子」「五浦釣人」など。福山駅前には彼の作品「五浦釣人」が建てられています。

満百歳の誕生日の前に30年分の材料を買い込んだ。また「60,70は洟垂れ小僧 男ざかりは百から百から わしもこれからこれから」と言った言葉は有名です。

尚、井原市役所の横には「田中(でんちゅう)美術館」があります。今回は時間がなくいけませんでしたがいつか行ってみたいものです。

中掘城址の所を左折すると「甲山(かぶとやま)八幡宮」があります。

太古神功皇后が三韓を親征され、凱旋の途中この山に玉歩を運ばれ中国地方の平和を祈念するため宝の兜を頂上に埋められたと請う。

里人はこの地に瑞垣を繞らし、この山を清浄な霊山として崇敬するようになり山の名称もこの時から甲山(かぶとやま)と呼ぶようになったと言い伝えられている。

また、一説には那須小太郎宗晴が祖命をうけ武運長久を祈るため与一が屋島の戦功を挙げた際、着用していた甲冑を頂上に埋納したとも言われている。(案内板より)

境内には、史跡の「石燈籠」もあります。

慶長9年(1604)小堀遠州政一が備中国の奉行となり領内巡視の時、大患に罹り甲山八幡宮に祈願霊験を得て、今市、木之子渡しの談議所に建立させたものと伝えられる。

また、口碑によると遠州が小田川畔の要所要所に石燈籠を設置し高瀬舟の上り下りの便を計った。その一つがこの石燈籠と言われている。

昭和13年県道拡張工事の際現在地に移された。 (案内文より)

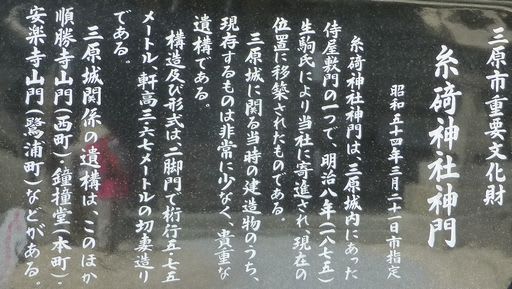

橋を渡ると「今市宿」に入ります。今市宿は、筑紫紀行に「今市村 人家百軒余り茶屋宿屋あれど間の宿なり」と書かれています。七日市宿と次の矢掛宿の間の仮宿でした。

小田川が足止めされたときには重宝されたでしょう。なかなか趣のある家並みです。

今市の信号の先で国道486号線と合流します。ここは小さな峠になっているのでしょうか?少し上っていきます。上った後「青木」と書いてある所を左に行きます。

井原鉄道を渡ると左側に古い大きな建物が建っています。ここが「日本綿布」。大正6年創業のデニムメーカーです。

左手に井原鉄道「早雲の里荏原駅」が見えてきました。時間は14:15。今日の予定はここまででしたが時刻表を見ますとこの時間には14:41の井原行しかありません。

神辺行は15:42。あと一時間以上もありますので、次の「小田駅」まで歩くことにします。この井原鉄道は、電車の本数が少ないので前もって時刻表を調べることをお勧めします。

さて、この「早雲の里荏原駅」は、戦国大名の「北条早雲」の生誕地だそうです。街道から左手の山の方に高越城跡があります。

この高越城で戦国時代初期の英雄、伊勢新九郎(のちの北条早雲)が生まれ、青年期を過ごしたといわれています。頂上からは井原市が一望できます。

さて、困ったことに次の矢掛宿までの地図は用意していたのですが、この矢掛までの資料を準備していませんでした。あわててタブレットでこの辺の見どころ?を探します。

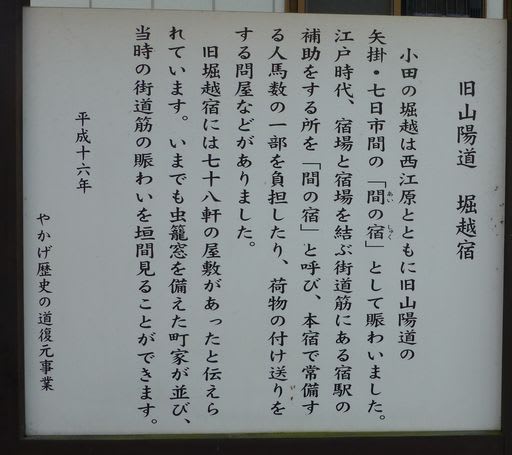

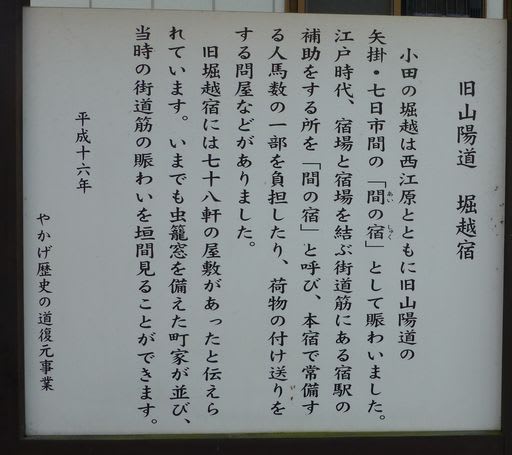

小田宿は昔、「堀越宿」と呼ばれ、矢掛・七日市間の間の宿として賑わいました。江戸時代宿場と宿場を結ぶ街道筋にある宿駅の補助をする所を「間(あい)の宿」と呼び、本宿で常備する人馬数の

一部を負担したり荷物の付け送りをする問屋などがありました。この堀越には78軒の屋敷があったそうです。

小田駅には午後3時到着。小田駅には室町時代の歌人「正徹」の歌碑がありました。

15:34小田駅発井原鉄道で神辺へ、神辺からJR福塩線で福山。福山発17:30の新幹線「さくら」で帰ってきました。

山陽道は、矢掛の手前の小田まで歩きました。西宮まであと200km弱です。

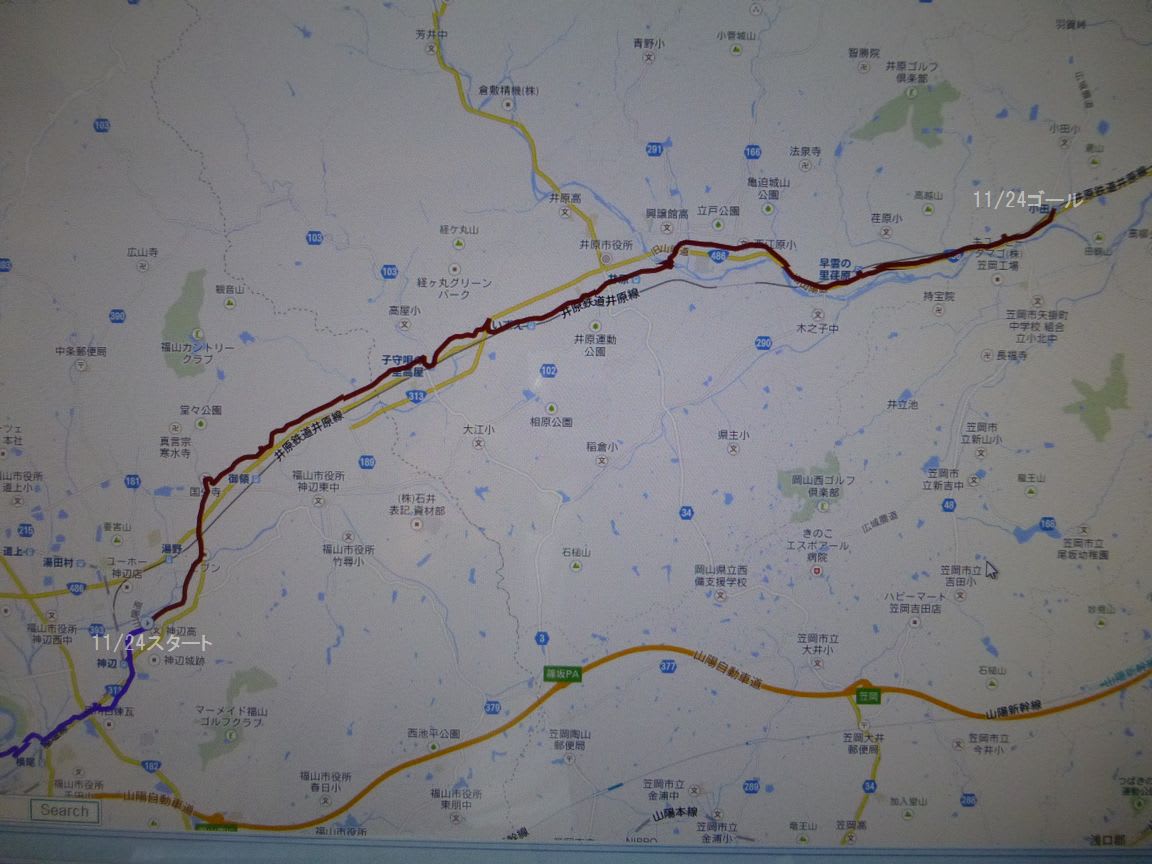

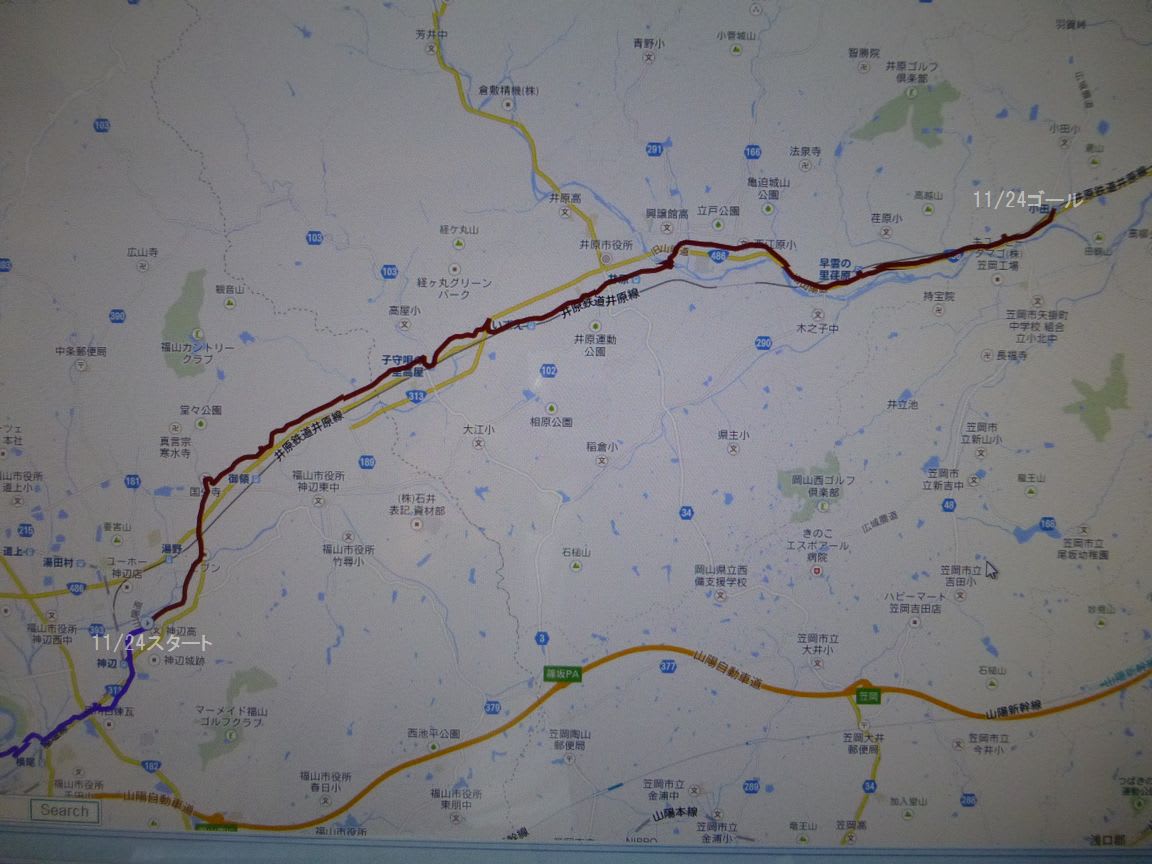

今日(11/24)のGPSです。

山陽道は来年1月に再開します。

吉備津駅16:36着。

吉備津駅16:36着。

,,

,,

国道2号線によってそれまでの農業用水路が分断されるため明治15年(1882)に設けられた石造のアーチ式水路橋です。国の登録有形文化財に登録。

国道2号線によってそれまでの農業用水路が分断されるため明治15年(1882)に設けられた石造のアーチ式水路橋です。国の登録有形文化財に登録。