7/14 広島駅からJRで昨日のゴール地西広島駅へ。西広島駅8時10分着。

天気は曇りで昨日よりは歩きやすい感じです。

西広島は、広島市西区の中心で昔は「己斐(こい)」と呼ばれていました。

太田川の橋の手前に「瀧の観音への道標」があります。ちょっとわかりにくいですが、近所の方に聞いて探し出しました。

安芸高田の方の茶臼山山麓に渓流がありそこに観音様が祀られています。

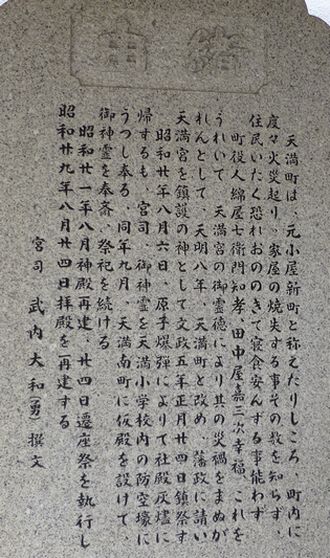

太田川を渡りしばらく歩くと『天満宮』があります。

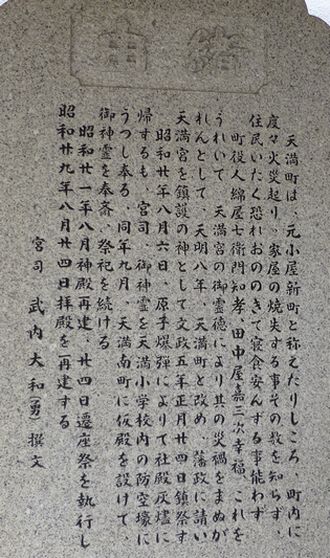

天満宮は、昭和20年8月6日、原子爆弾によって社殿が灰になりましたが宮司・御神霊を天満小学校の防空壕に移し同年9月仮殿を設けて御神霊を奉斎祭祀を続けました。

天満宮の入り口には山陽道の道標。西、己斐、宮島口 東、土橋、平和公園と書かれています。

更に先を歩いていますと右側に『頼山陽煎餅』という看板がありました。

頼山陽は、大阪で生まれ父と共に広島に移りました。頼山陽が広島には煎餅屋さんがないから作ったらどうかということで造られたそうです。

明治44年創業ですので100年以上の歴史を持っています。残念なことに日曜日でしょうかお店は閉まっていました。

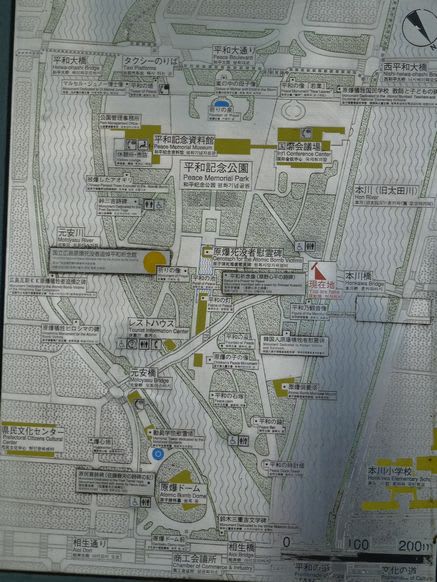

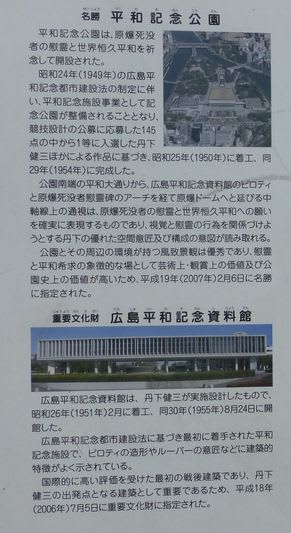

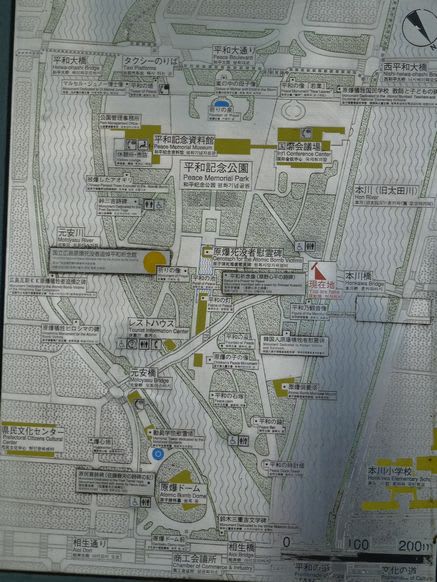

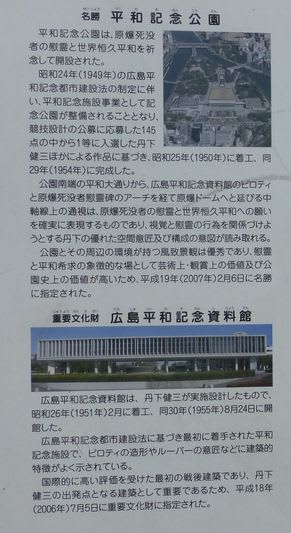

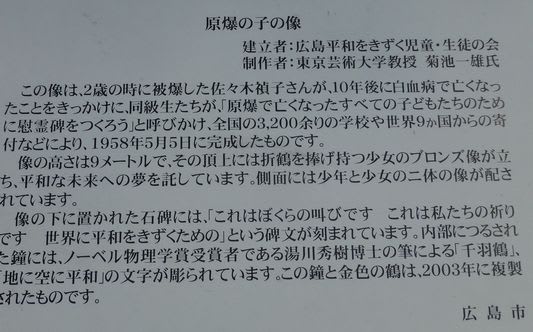

本川橋を渡ると平和公園に入っていきます。

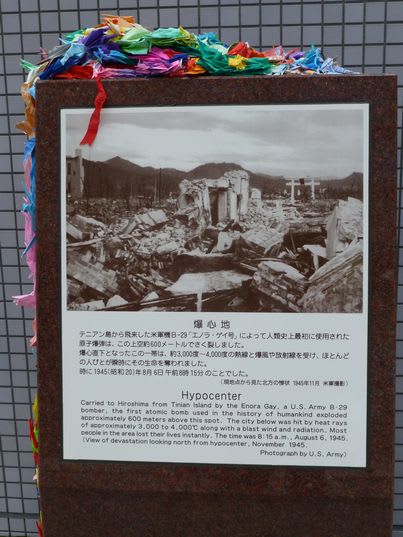

平和公園付近は昔中島地区と言って江戸時代から陸海の交通の要衡として栄えていました。明治になると市庁舎、県庁車などが建ち

広島の政治経済の中心でした。

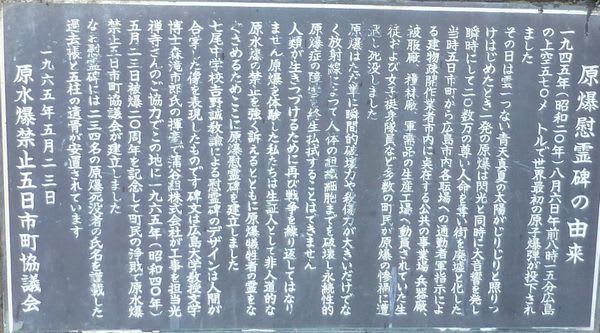

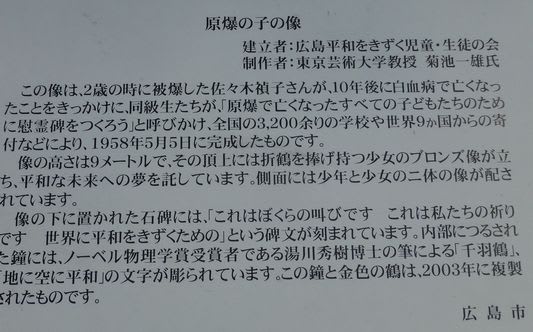

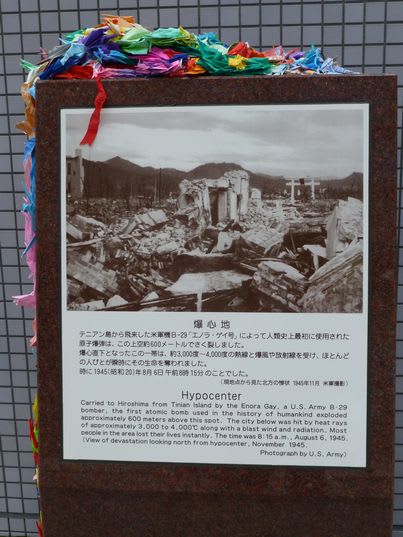

それが68年前の昭和20年8月6日午前8時15分 人類史上初めて投下された原子爆弾がこの地を襲いました。

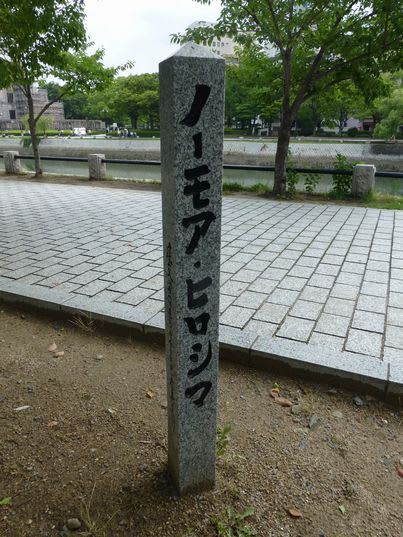

今度の参議院選挙では憲法改正も争点になっています。戦後68年も経っていますので現状にはそぐわないという感もしますが、やはりこういった悲惨な戦争はもうこりごりです。

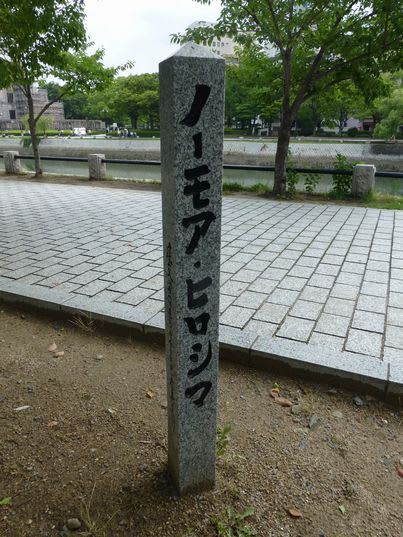

改めて「ノー モア ヒロシマ、ナガサキ」と叫びたいです。

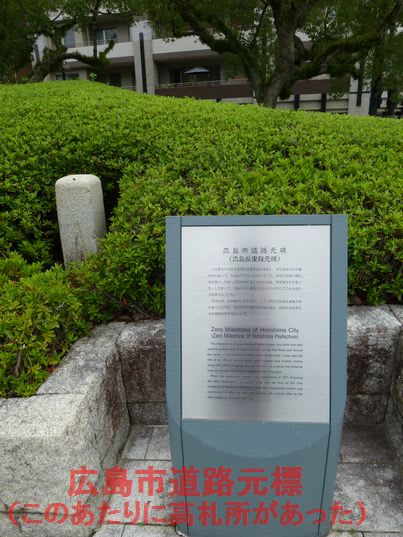

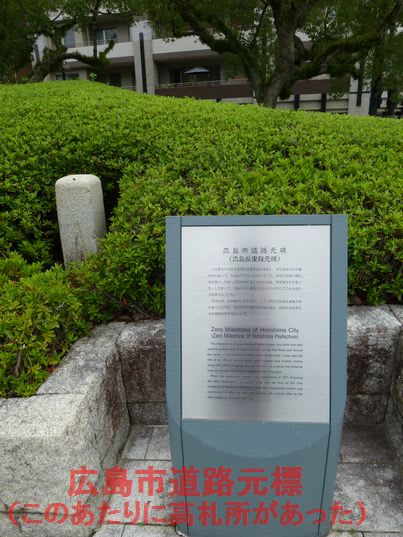

元安橋を渡ると『広島市道路元標』が建っています。この辺りに高札所がありました。

街道は「本通り」に入ってきました。

この辺りが広島一の繁華街です。

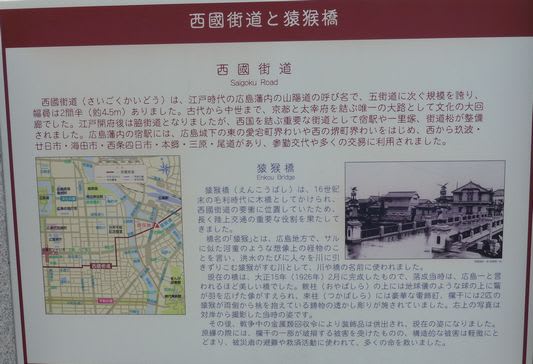

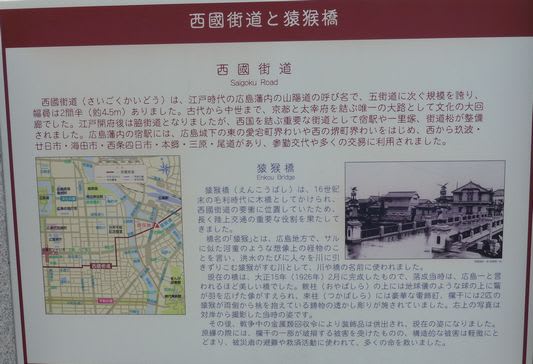

京橋、猿猴橋(えんこうばし)を通ります。

京橋とは京都へ向かう橋ということでその名がつきました。

猿猴橋は昔猿に似たkk河童のような怪物が洪水のたびに人々を川に引きずりこむ猿猴が住んでいる川として名づけられました。

大正15年(1926)完成しました。

JRの踏切を渡ると東区に入ってきます。

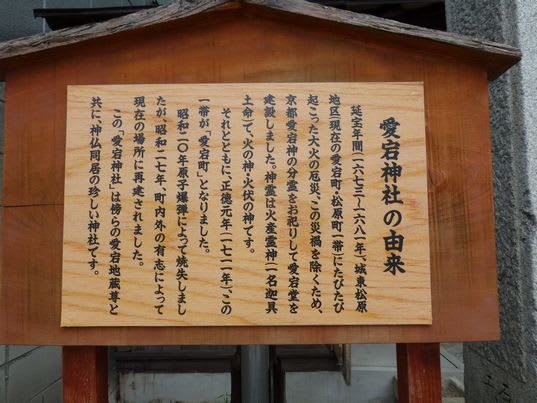

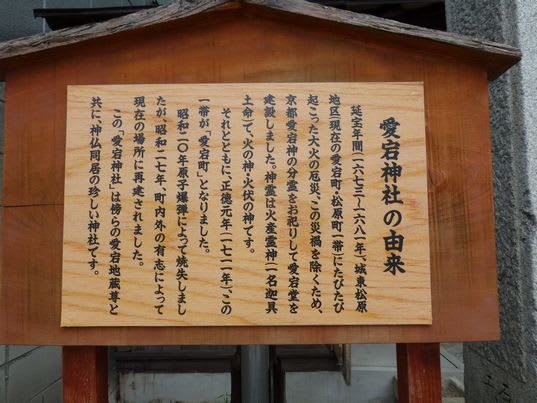

地名に愛宕がついている『愛宕神社』

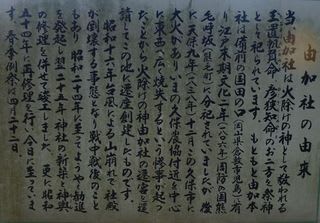

延宝年間(1673~1681)この一帯にたびたび起こった大火の厄災この災禍を除くため京都愛宕神の分霊をお祀りして

愛宕堂を建設しました。神霊は火産霊神(一名迦具土命)で火の神、火伏の神です。

二葉の里に入ってきました。

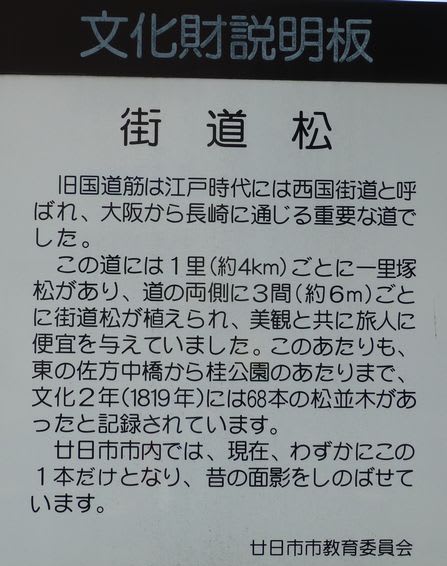

ここにも街道松がありました。

文禄2年(1593)秀吉が九州名護屋から大阪に帰る途中、広島に立ち寄った際、この道端の左右に並木松を植えさせたという伝説があり

古株3本残っていたのでいつのころともなくこの地を「三本松」と呼ばれるようになったそうです。

街道は安芸郡府中を過ぎまた広島市安芸区に入ってきました。

船越では、旧街道ですが道幅が狭い上に車の通行が多く、車の離合もままならない状態です。したがって車が来ると民家に庭先を借り

避難しています。

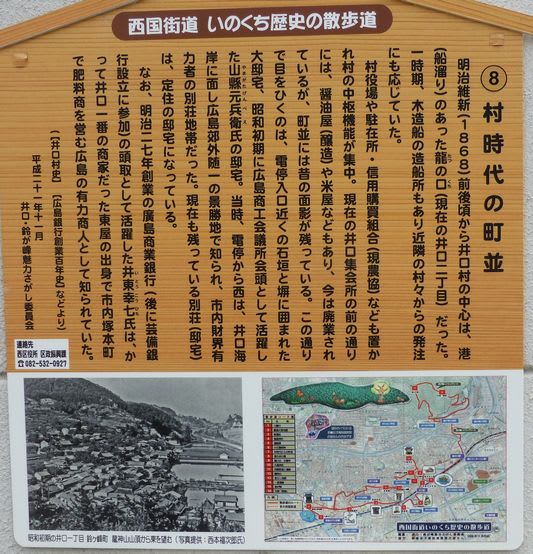

『海田市宿』に入ってきました。

海田は古来交通の要衝であった.。大化の改新ごろ「乞浦」と称し後に「開田」と呼ばれるようになる。

安元二年(1176)開田荘として文献に登場する。瀬野川の渓口集落であった開田は東に海に面して土地が開かれ

「海田」と呼ばれるようになった。

海田は古くから交通の要所であり西条四日市、廿日市と並んで「市」が開かれ海田市と呼ばれ今日の安芸郡の

政治経済の中心として発展した。

江戸幕府三代将軍家光は五街道と脇街道を設置した。五街道は江戸を起点とした重要街道で山陽道は脇街道に。

その時海田市は西条四日市と広島城下を結ぶ宿駅人馬継立所となり参勤交代、長崎奉行所代官の往来の拠点となった。

元禄12年(1699)熊野神社両側に本陣、高札場、食事処、旅籠、小売商など宿場町としての体裁が整った。

時間も12時を過ぎお腹も減ってきたので役場近くの食堂で食事タイム。

暑いので冷やし中華と餃子を注文。これが結構おいしい。

しばらく休養の後再び出発。

海田にも街道松がありましたが今はもう枯れてありませんでした。

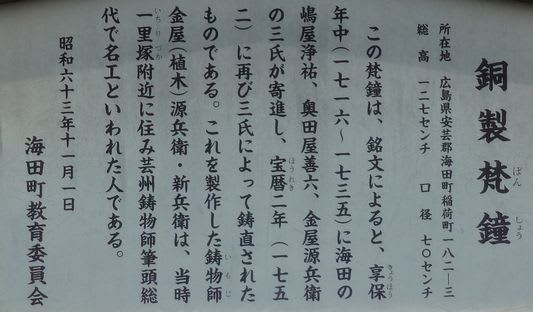

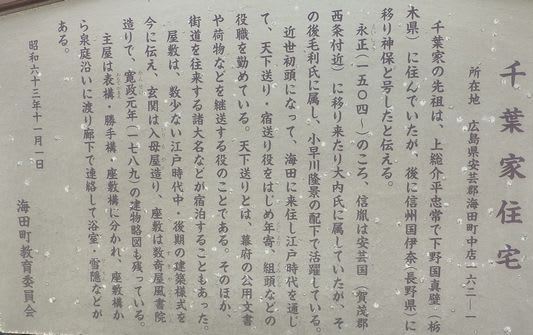

海田市の町はずれに「海田ふるさと館」がありました。

このふるさと館の後ろには竪穴住居があります。

海田には竪穴住居ではなく横穴住居が主だったそうです。町には畝観音免古墳、西谷古墳が発掘されているそうです。

ちょっと空模様が怪しくなってきました。

雨がポツリポツリと降ってきました。

『出迎えの松』というのがあります。NHK街道てくてく旅で原田早穂さんが歓迎をうけた所です。

JR安芸中野駅に着きました。瀬野駅まであと2駅。

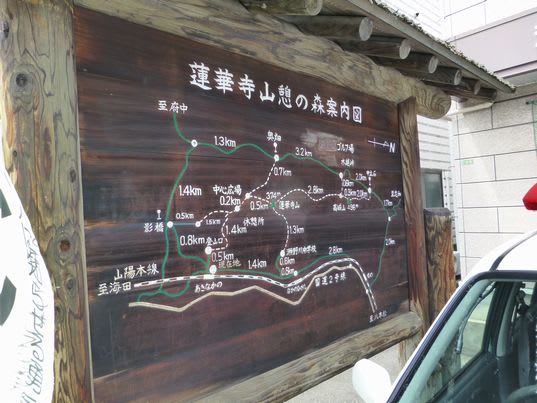

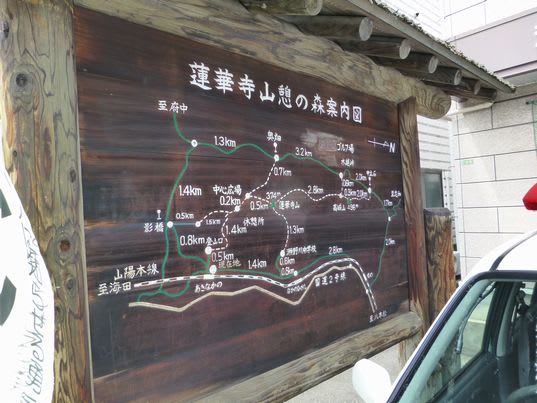

ここには蓮華寺登山口の看板が建っています。

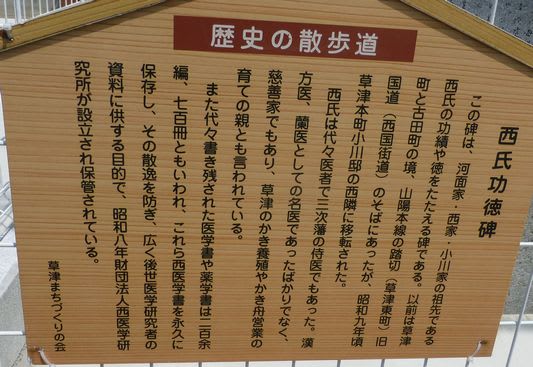

中野駅界隈は、鏝絵などの旧家が現存しています。

15時55分瀬野駅ゴール

今日のGPSです。

天気は曇りで昨日よりは歩きやすい感じです。

西広島は、広島市西区の中心で昔は「己斐(こい)」と呼ばれていました。

太田川の橋の手前に「瀧の観音への道標」があります。ちょっとわかりにくいですが、近所の方に聞いて探し出しました。

安芸高田の方の茶臼山山麓に渓流がありそこに観音様が祀られています。

太田川を渡りしばらく歩くと『天満宮』があります。

天満宮は、昭和20年8月6日、原子爆弾によって社殿が灰になりましたが宮司・御神霊を天満小学校の防空壕に移し同年9月仮殿を設けて御神霊を奉斎祭祀を続けました。

天満宮の入り口には山陽道の道標。西、己斐、宮島口 東、土橋、平和公園と書かれています。

更に先を歩いていますと右側に『頼山陽煎餅』という看板がありました。

頼山陽は、大阪で生まれ父と共に広島に移りました。頼山陽が広島には煎餅屋さんがないから作ったらどうかということで造られたそうです。

明治44年創業ですので100年以上の歴史を持っています。残念なことに日曜日でしょうかお店は閉まっていました。

本川橋を渡ると平和公園に入っていきます。

平和公園付近は昔中島地区と言って江戸時代から陸海の交通の要衡として栄えていました。明治になると市庁舎、県庁車などが建ち

広島の政治経済の中心でした。

それが68年前の昭和20年8月6日午前8時15分 人類史上初めて投下された原子爆弾がこの地を襲いました。

今度の参議院選挙では憲法改正も争点になっています。戦後68年も経っていますので現状にはそぐわないという感もしますが、やはりこういった悲惨な戦争はもうこりごりです。

改めて「ノー モア ヒロシマ、ナガサキ」と叫びたいです。

元安橋を渡ると『広島市道路元標』が建っています。この辺りに高札所がありました。

街道は「本通り」に入ってきました。

この辺りが広島一の繁華街です。

京橋、猿猴橋(えんこうばし)を通ります。

京橋とは京都へ向かう橋ということでその名がつきました。

猿猴橋は昔猿に似たkk河童のような怪物が洪水のたびに人々を川に引きずりこむ猿猴が住んでいる川として名づけられました。

大正15年(1926)完成しました。

JRの踏切を渡ると東区に入ってきます。

地名に愛宕がついている『愛宕神社』

延宝年間(1673~1681)この一帯にたびたび起こった大火の厄災この災禍を除くため京都愛宕神の分霊をお祀りして

愛宕堂を建設しました。神霊は火産霊神(一名迦具土命)で火の神、火伏の神です。

二葉の里に入ってきました。

ここにも街道松がありました。

文禄2年(1593)秀吉が九州名護屋から大阪に帰る途中、広島に立ち寄った際、この道端の左右に並木松を植えさせたという伝説があり

古株3本残っていたのでいつのころともなくこの地を「三本松」と呼ばれるようになったそうです。

街道は安芸郡府中を過ぎまた広島市安芸区に入ってきました。

船越では、旧街道ですが道幅が狭い上に車の通行が多く、車の離合もままならない状態です。したがって車が来ると民家に庭先を借り

避難しています。

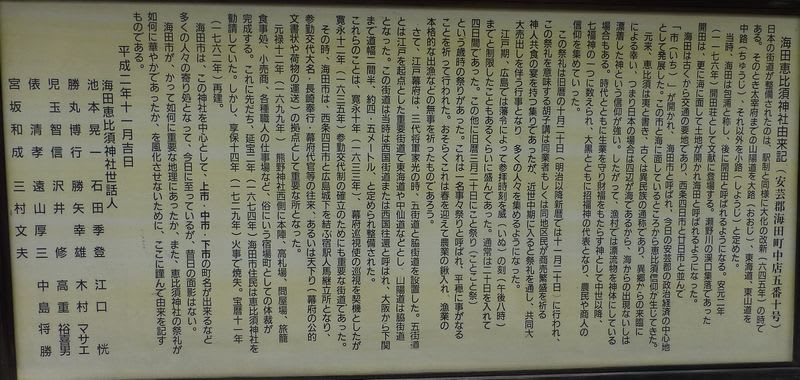

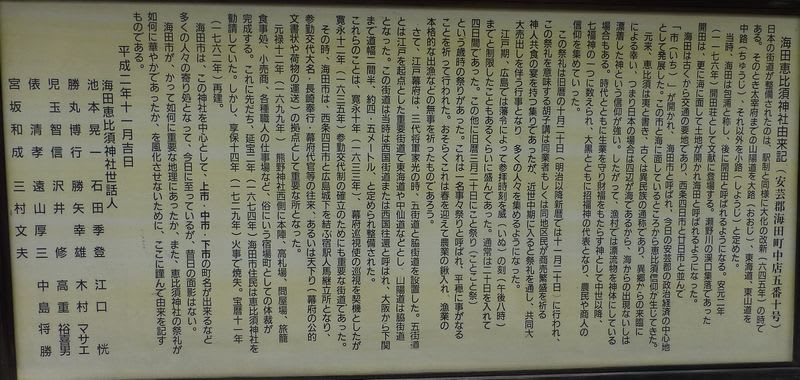

『海田市宿』に入ってきました。

海田は古来交通の要衝であった.。大化の改新ごろ「乞浦」と称し後に「開田」と呼ばれるようになる。

安元二年(1176)開田荘として文献に登場する。瀬野川の渓口集落であった開田は東に海に面して土地が開かれ

「海田」と呼ばれるようになった。

海田は古くから交通の要所であり西条四日市、廿日市と並んで「市」が開かれ海田市と呼ばれ今日の安芸郡の

政治経済の中心として発展した。

江戸幕府三代将軍家光は五街道と脇街道を設置した。五街道は江戸を起点とした重要街道で山陽道は脇街道に。

その時海田市は西条四日市と広島城下を結ぶ宿駅人馬継立所となり参勤交代、長崎奉行所代官の往来の拠点となった。

元禄12年(1699)熊野神社両側に本陣、高札場、食事処、旅籠、小売商など宿場町としての体裁が整った。

時間も12時を過ぎお腹も減ってきたので役場近くの食堂で食事タイム。

暑いので冷やし中華と餃子を注文。これが結構おいしい。

しばらく休養の後再び出発。

海田にも街道松がありましたが今はもう枯れてありませんでした。

海田市の町はずれに「海田ふるさと館」がありました。

このふるさと館の後ろには竪穴住居があります。

海田には竪穴住居ではなく横穴住居が主だったそうです。町には畝観音免古墳、西谷古墳が発掘されているそうです。

ちょっと空模様が怪しくなってきました。

雨がポツリポツリと降ってきました。

『出迎えの松』というのがあります。NHK街道てくてく旅で原田早穂さんが歓迎をうけた所です。

JR安芸中野駅に着きました。瀬野駅まであと2駅。

ここには蓮華寺登山口の看板が建っています。

中野駅界隈は、鏝絵などの旧家が現存しています。

15時55分瀬野駅ゴール

今日のGPSです。