(№2からの続きです。)

矢上番所を過ぎると「矢上の大楠」の看板がある。

どんなものか、大楠のある矢上八幡に行ってみる。

案内看板では、高さ10m、幹周り5,3mと書いてある。

解りにくいので自分で計ってみた。私の腕が1,7mです。どんなに大きいか想像がついたでしょうか?

その横が、矢上神社です。

矢上神社は、長崎県内で最も古い神社です。1281年(弘安4)元寇の国難にあたり、この地の守り神として

鎮祠したのが始まりです。本殿は宝暦3年(1753)創建。

本殿でお参りすると中に天井絵があるからということで本殿の中に入ってその天井絵を見せてもらうと

古い絵がたくさん掛けられている。若しなんでも鑑定団に出したらどのくらいの価値があるのだろうか?

矢上の商店街を曲がり八郎川に差し掛かると右側に大きな碑が建っている。

何だろうと思ってみてみると昭和57年の長崎大水害の碑だ。

碑文を見てみるとここ矢上でも34人の方が亡くなられたそうだ。

街道は「古賀」に向かう。

役の行者神社がある。

修行僧を祀った神社なんだろうか?

説明文を見てみると、「役の行者とは、役(えん)の小角(おづの)という奈良時代の人で奈良の葛城山で荒行を

積み吉野の金峰山で霊感も修行して呪力を身につけたといわれ、後の山岳信仰が盛んになると修験者祖師として

信仰されるようになった。」

この先に領境石がある。

ここから大村領古賀。

楠川の渡しがある。

街道はこの川の石を飛び石して向こう側に渡っていた。

それから少し歩くと「松井糀店」の看板がある。

車が何台か止まっている。

糀屋?と思って店の中をのぞくと「酒饅頭」が売ってあった。

丁度小腹もすいていたことだし、私と家内の分2個注文。(1個@90)

店の方にここで食べていいかと許しを得て頂く。

これって、私が子供のころ、結婚式とか何かで食べたお饅頭とそっくりな味。

何だか懐かしい味がした。

どうも道を間違ったらしい。地図では、札元殉教地があるのだが、見つからない。

仕方ないのでそのまま進むと福瑞寺に出てきた。

街道はここで合流していた。

この古賀地区は、キリスト教伝来以降信仰が盛んになり、ルイス・フロイス著「日本史」では、

文禄2年(1593)頃には、全住民がキリシタンであったとされています。

然し、慶長17年(1612)に出された幕府の禁教令によってキリシタンへの徹底した弾圧がなされ、

この地においてのキリスト教の信仰は歴史の表舞台から姿を消してしまった。

福瑞寺は、このキリシタン撲滅に努めた僧、正哲の功績を賞し、寛永3年(1626)に建立された寺です。

境内には花十字紋入りのかまぼこ型のキリシタン墓碑が残されています。

時計を見ると12時20分。

そろそろお腹もすいてきた。

この街道には、食堂もなく、コンビニもない。

仕方なく平行して走っている国道34号に出てみるとうどん屋さんが向かい同士にある。

方や讃岐うどん、方や地元のうどん屋さん。

どちらに入ろうか迷ったが、私たち4月に香川坂出で行われる「讃岐うどんつるつるウオーク」に出ようと

計画しています。また、一昨年香川丸亀に行った時、讃岐うどんを頂きました。

あの味を思い出し、讃岐うどん店の方に入りました。

ここのうどん屋さん、完全なるセルフ方式の店。

釜揚げが美味しいのだそうですが、肉うどんを注文。やはり讃岐うどん、麺が違いますね。

美味しくいただきました。4月のうどんつるつるウオークが楽しみです。

お腹も落ち着きまた国道を渡って旧街道に合流します。

この古賀地区、付近の家を見てみますとりっぱなお庭があります。それもきれいに樹が剪定されています。

それも1軒でなく、殆どの家が・・・

調べてみますと、「元禄年間(1688~1703)同地区の松原名(地名)の西山俵右衛門が各地の植木盆栽を

研究し、売り出したのが始まりで6代目得衛門の頃は、海外にも輸出した。」

今、中国の富裕層が日本の樹木を買っているときいたことがありますが、この古賀の植木も

輸出されているんでしょうか?

藤棚茶屋跡に着いた。

ここは、長崎から4里7町(16.3km)、諫早から3里18町(13.6km)の地点。

郷土人形として有名な古賀人形の小川家は中里町のこの地にあり、家の前には大きな藤棚がある。

昔は、長崎街道を通る武士や旅人達の休憩所となった茶屋です。

藤の花が咲く頃は、きれいな花で旅人の疲れを癒していたように思われます。

街道を歩いていると本田家の住宅という案内板が目に飛び込んできました。

国の指定重要文化財になっており、どんなものか確かめたくて歩いていった。

この本田家の家は、長崎県下でも最古の農家住宅で建築年代は、17世紀末から18世紀中頃とされています。

本屋根は茅葺でも下屋は瓦葺が普通ですが、これは下屋も茅葺のしころ葺です。

街道は多良見に入ってきます。

ここから井樋ノ尾峠になります。

「従是東佐嘉領」という領境石がある。

また、佐賀領に入ってきた。

この峠そんなに勾配がなく歩きやすい。

頂上に行くと街道は左に下りていく。

ここに峠の茶屋跡がある。

今でも石鉢が置いてある。

また、街道沿いには松が植えられている。松のプレートには「シュガーロード」とか「龍馬が通った道」などが

書かれている。

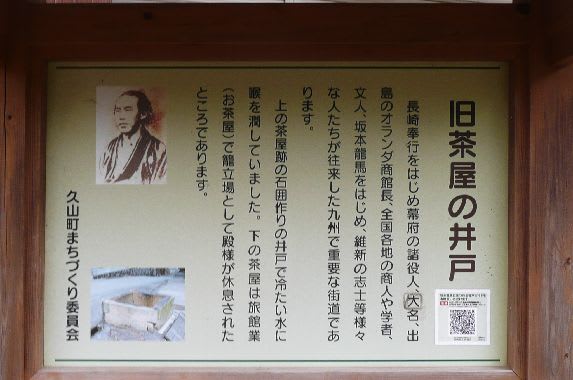

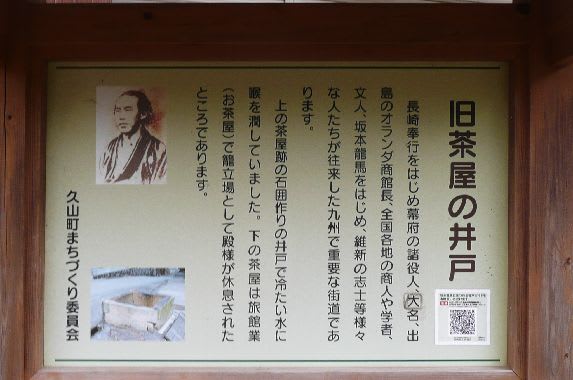

久山茶屋跡に着いた。

久山茶屋跡に着いた。

案内板を見ると龍馬のイラストが載っている。龍馬もこの茶屋で休憩したのだろうか?

長崎自動車道を抜け街道は広い道に入る。

次は、赤松坂と思い、広い道をどんどん歩くがそれらしきものがない。

久山という大きな交差点に差し掛かる。

また、間違えてしまった。地図をよく見ると地下道を通るようになっている。

今来た道を又戻ります。狸の絵の描かれた地下道を通り赤松坂へ。

この赤松坂は、坂を登りつめた所に赤松の巨木があったところからこの名がついたという。

街道は諫早の工場地帯に入っていきます。

Yショップまではわかったのだが、そのまま直進していたら街道がわからなくなった。

こんな場合、一人だったらわからないのだが、今回は家内が間違いを指摘してくれた。

時間もだいぶん経っているし、兎に角目印は・・・・おっ、変電所がある。

ここだったら鉄塔を頼りに行けばいいんだ・・・・

工場団地近くに行くと「長崎街道」のプレートが・・・・・

あった!また、街道に合流した。

お茶屋跡、お馬の水を通り、農業試験場の周りを抜けて佐代姫橋へ。

ここには、道祖元のさやんごぜん、伊東鼎之助(いとうていのすけ)の墓がある。

説明文によれば、

「さやんごぜんとは地元では道祖元とか塞御前(さやんごぜん)といわれています。

集落の入口に道祖神や塞の神を祭り外からの邪気を追い払いさらに路の安全を守るという道教の信仰に

基づくものです。日本では日本神話が加わり猿田彦を祭ったり庚申塔を建てたり陰陽神を祭ったり中には

巨大な陽石を立てた所もあります。」

「伊東鼎之助は、明治7年(1874)江藤新平の佐賀の乱の時、江藤の援軍募集の密偵として捕らえられた。

彼は、長崎へ護送される時に諫早の五人の若者とこの地で斬り合いになり命を落としました。

五人が伊東の首を長崎県庁に届けたことにより諫早は佐賀に味方しない証とされました。その後五人は

この首を最期の地であるここに丁重に葬りました。享年23歳でした。」

さやんごぜんから街道を進むと島原街道分かれに差し掛かります。

永昌宿までもうすぐ。

永昌町の信号の手前を左に行くと永昌問屋跡に着きました。

時計を見るともうすぐ5時。朝8時から歩き出したので9時間も歩いた。

今日はここまでにしよう。

矢上番所を過ぎると「矢上の大楠」の看板がある。

どんなものか、大楠のある矢上八幡に行ってみる。

案内看板では、高さ10m、幹周り5,3mと書いてある。

解りにくいので自分で計ってみた。私の腕が1,7mです。どんなに大きいか想像がついたでしょうか?

その横が、矢上神社です。

矢上神社は、長崎県内で最も古い神社です。1281年(弘安4)元寇の国難にあたり、この地の守り神として

鎮祠したのが始まりです。本殿は宝暦3年(1753)創建。

本殿でお参りすると中に天井絵があるからということで本殿の中に入ってその天井絵を見せてもらうと

古い絵がたくさん掛けられている。若しなんでも鑑定団に出したらどのくらいの価値があるのだろうか?

矢上の商店街を曲がり八郎川に差し掛かると右側に大きな碑が建っている。

何だろうと思ってみてみると昭和57年の長崎大水害の碑だ。

碑文を見てみるとここ矢上でも34人の方が亡くなられたそうだ。

街道は「古賀」に向かう。

役の行者神社がある。

修行僧を祀った神社なんだろうか?

説明文を見てみると、「役の行者とは、役(えん)の小角(おづの)という奈良時代の人で奈良の葛城山で荒行を

積み吉野の金峰山で霊感も修行して呪力を身につけたといわれ、後の山岳信仰が盛んになると修験者祖師として

信仰されるようになった。」

この先に領境石がある。

ここから大村領古賀。

楠川の渡しがある。

街道はこの川の石を飛び石して向こう側に渡っていた。

それから少し歩くと「松井糀店」の看板がある。

車が何台か止まっている。

糀屋?と思って店の中をのぞくと「酒饅頭」が売ってあった。

丁度小腹もすいていたことだし、私と家内の分2個注文。(1個@90)

店の方にここで食べていいかと許しを得て頂く。

これって、私が子供のころ、結婚式とか何かで食べたお饅頭とそっくりな味。

何だか懐かしい味がした。

どうも道を間違ったらしい。地図では、札元殉教地があるのだが、見つからない。

仕方ないのでそのまま進むと福瑞寺に出てきた。

街道はここで合流していた。

この古賀地区は、キリスト教伝来以降信仰が盛んになり、ルイス・フロイス著「日本史」では、

文禄2年(1593)頃には、全住民がキリシタンであったとされています。

然し、慶長17年(1612)に出された幕府の禁教令によってキリシタンへの徹底した弾圧がなされ、

この地においてのキリスト教の信仰は歴史の表舞台から姿を消してしまった。

福瑞寺は、このキリシタン撲滅に努めた僧、正哲の功績を賞し、寛永3年(1626)に建立された寺です。

境内には花十字紋入りのかまぼこ型のキリシタン墓碑が残されています。

時計を見ると12時20分。

そろそろお腹もすいてきた。

この街道には、食堂もなく、コンビニもない。

仕方なく平行して走っている国道34号に出てみるとうどん屋さんが向かい同士にある。

方や讃岐うどん、方や地元のうどん屋さん。

どちらに入ろうか迷ったが、私たち4月に香川坂出で行われる「讃岐うどんつるつるウオーク」に出ようと

計画しています。また、一昨年香川丸亀に行った時、讃岐うどんを頂きました。

あの味を思い出し、讃岐うどん店の方に入りました。

ここのうどん屋さん、完全なるセルフ方式の店。

釜揚げが美味しいのだそうですが、肉うどんを注文。やはり讃岐うどん、麺が違いますね。

美味しくいただきました。4月のうどんつるつるウオークが楽しみです。

お腹も落ち着きまた国道を渡って旧街道に合流します。

この古賀地区、付近の家を見てみますとりっぱなお庭があります。それもきれいに樹が剪定されています。

それも1軒でなく、殆どの家が・・・

調べてみますと、「元禄年間(1688~1703)同地区の松原名(地名)の西山俵右衛門が各地の植木盆栽を

研究し、売り出したのが始まりで6代目得衛門の頃は、海外にも輸出した。」

今、中国の富裕層が日本の樹木を買っているときいたことがありますが、この古賀の植木も

輸出されているんでしょうか?

藤棚茶屋跡に着いた。

ここは、長崎から4里7町(16.3km)、諫早から3里18町(13.6km)の地点。

郷土人形として有名な古賀人形の小川家は中里町のこの地にあり、家の前には大きな藤棚がある。

昔は、長崎街道を通る武士や旅人達の休憩所となった茶屋です。

藤の花が咲く頃は、きれいな花で旅人の疲れを癒していたように思われます。

街道を歩いていると本田家の住宅という案内板が目に飛び込んできました。

国の指定重要文化財になっており、どんなものか確かめたくて歩いていった。

この本田家の家は、長崎県下でも最古の農家住宅で建築年代は、17世紀末から18世紀中頃とされています。

本屋根は茅葺でも下屋は瓦葺が普通ですが、これは下屋も茅葺のしころ葺です。

街道は多良見に入ってきます。

ここから井樋ノ尾峠になります。

「従是東佐嘉領」という領境石がある。

また、佐賀領に入ってきた。

この峠そんなに勾配がなく歩きやすい。

頂上に行くと街道は左に下りていく。

ここに峠の茶屋跡がある。

今でも石鉢が置いてある。

また、街道沿いには松が植えられている。松のプレートには「シュガーロード」とか「龍馬が通った道」などが

書かれている。

久山茶屋跡に着いた。

久山茶屋跡に着いた。案内板を見ると龍馬のイラストが載っている。龍馬もこの茶屋で休憩したのだろうか?

長崎自動車道を抜け街道は広い道に入る。

次は、赤松坂と思い、広い道をどんどん歩くがそれらしきものがない。

久山という大きな交差点に差し掛かる。

また、間違えてしまった。地図をよく見ると地下道を通るようになっている。

今来た道を又戻ります。狸の絵の描かれた地下道を通り赤松坂へ。

この赤松坂は、坂を登りつめた所に赤松の巨木があったところからこの名がついたという。

街道は諫早の工場地帯に入っていきます。

Yショップまではわかったのだが、そのまま直進していたら街道がわからなくなった。

こんな場合、一人だったらわからないのだが、今回は家内が間違いを指摘してくれた。

時間もだいぶん経っているし、兎に角目印は・・・・おっ、変電所がある。

ここだったら鉄塔を頼りに行けばいいんだ・・・・

工場団地近くに行くと「長崎街道」のプレートが・・・・・

あった!また、街道に合流した。

お茶屋跡、お馬の水を通り、農業試験場の周りを抜けて佐代姫橋へ。

ここには、道祖元のさやんごぜん、伊東鼎之助(いとうていのすけ)の墓がある。

説明文によれば、

「さやんごぜんとは地元では道祖元とか塞御前(さやんごぜん)といわれています。

集落の入口に道祖神や塞の神を祭り外からの邪気を追い払いさらに路の安全を守るという道教の信仰に

基づくものです。日本では日本神話が加わり猿田彦を祭ったり庚申塔を建てたり陰陽神を祭ったり中には

巨大な陽石を立てた所もあります。」

「伊東鼎之助は、明治7年(1874)江藤新平の佐賀の乱の時、江藤の援軍募集の密偵として捕らえられた。

彼は、長崎へ護送される時に諫早の五人の若者とこの地で斬り合いになり命を落としました。

五人が伊東の首を長崎県庁に届けたことにより諫早は佐賀に味方しない証とされました。その後五人は

この首を最期の地であるここに丁重に葬りました。享年23歳でした。」

さやんごぜんから街道を進むと島原街道分かれに差し掛かります。

永昌宿までもうすぐ。

永昌町の信号の手前を左に行くと永昌問屋跡に着きました。

時計を見るともうすぐ5時。朝8時から歩き出したので9時間も歩いた。

今日はここまでにしよう。