3/13(水)ふくおかウォーキング協会楽しいウォークは、「古賀市の史跡めぐりと美しい菜の花畑を散策」でした。

集合場所は、JR古賀駅。参加者は40名でした。

9:30 スタート。

一厘貯金之碑というのがあります。NETで調べるけど不明です。古賀市歴史資料館にこれに関するものがあるそうです。

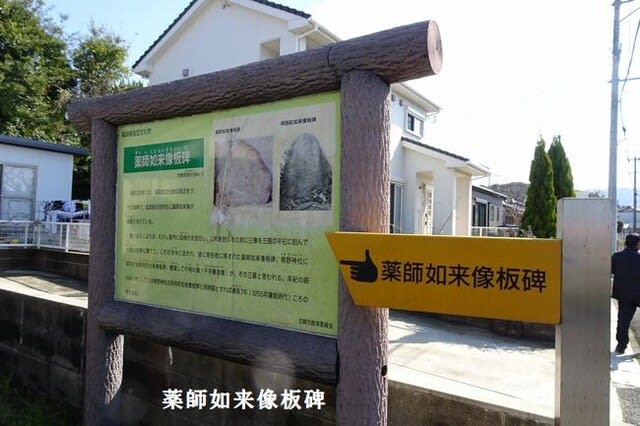

大根川の畔には、薬師如来像板碑、弘法大師像があります。

薬師如来像板碑・・・・言い伝えによれば、昔、筵内に疫病が大流行し、これを封じるために三像を三面の平石に刻んで大根川の岸に建てた。これが洪水に流され、のちに

現在地に移された薬師如来板碑、熊野神社に現存する阿弥陀如来板碑、摩滅して不明の像(千手観音)がその三基と思われる。建長7年(1255鎌倉時代)の作。

弘法大師と大根川・・・・平安時代、空海(弘法大師)諸国行脚の途中に筵内に寄った時に「南無阿弥陀仏」(空海は真言宗なので鎌倉時代に親鸞が開祖である浄土真宗の念仏を唱えるわけがないので信ぴょう性はない)と唱えながら金剛杖をついた空海が大根川の上流に差し掛かり、空腹になったので橋の上から水面を眺めていたら、1人の老婆が大根を洗っていたので、分けて欲しいと頼んだが老婆は空海が偉い僧侶と知らず、またみすぼらしい格好だったので、怒って川の水を掛けた。空海は吃驚したが、もう1度頼んだ。しかし、老婆は顔を真っ赤にして石を投げ、その石が空海の顔に当たって血が流れた。空海は静かに「人面如夜叉」と唱え、杖を3度地面についた。空海は見た目だけで相手を判断して応対する態度に激怒し、戒めのために大根川の水を干上がらせてた。この逸話から「大根川」という名前がついた。それからの毎年大根を洗う季節になると筵内では老婆の戒めのために水が表面を流れなくなるという。

この話は、福岡県みやま市山川、宮崎県にも同じような内容のものがあります。広島県宮島では、大根の代わりに「豆」が出てきます。

みやま市には、古賀市と同様の大根川が現存します。

筵内の桜並木を通っていると、参加者の一人が「ノビル」を採ってきました。酢味噌にして今日の晩酌のアテにするそうです。

熊野神社参道前には、満開の菜の花が咲いています。

コースは、250段の階段を上り、熊野神社に向かいます。

熊野神社は、鷺白山の北の峰 緑豊かな「なぎの木」しげる鎮守の森に奥床しく鎮座されている

御祭神に 伊邪那美命 饒速日命他三柱を祀り 日本の建国に最も功績の高かった神々で 文武に勝れた開運の守り神である

社伝によれば神武天皇が東遷のおり 御船を海浜につなぎ この山上の石に腰掛け四辺を展望されたことから「御腰掛石」の名が残っており大小二石あることから「夫婦石」とも呼ばれている

後に神功皇后が新羅へ進幸される時神武帝の故事に倣い 此の地が勝れた霊山であるので祭祀の御座に藁筵を敷き熊野大神を招請して戦勝を祈願された

その折白鷺が飛来し傍らの松樹に止り筵内の村名と鷺白山の地名が起こったと言う

天安五年(一四四八)足利義政将軍の時鷺白山から現在地に移され天文年中(一五三二 一五五四頃)義晴将軍の時再建された

九月十六日から十八日迄の祭礼には神輿が三町余(三百五十米)山下の頓宮(宝満神社跡地)へ渡御されていた(社伝は筑前國続風土記捨遺巻之二十五に拠る)

ここにも神功皇后の名が出てきますね。ホント、北部九州には、神功皇后に関する神社が非常に多いです。

筵内の町内を通り「菜の花の道」に向かいます。

地域の方たちが育てている菜の花畑!毎年約6万平方mの敷地に約500万本の菜の花が咲き誇り、一面が黄色のじゅうたんに。いくつかの区画に分かれ、鯉のぼりや「幸せの黄色いハンカチ」

などの楽しい演出も。2017年、古賀市の都市景観賞に選ばれました。

せっかくだから、皆で記念写真を撮ることにしました。

楽しんだ後、ゴールに向かいます。

サンコスモ古賀で休憩し、古賀市役所・古賀神社を通り、ゴールの古賀駅へ

12:25古賀駅に到着しました。

今日、GPSスイッチを押すのを忘れ記録できませんでした。