9/11(水)ふくおかウォーキング協会楽しいウォークは、「博多三大祭り 放生会(ほうじょうや)ウォーク」でした。

残念ながら、筥崎宮放生会は、9/12~9/18までで9/11はまだ始まっていません。

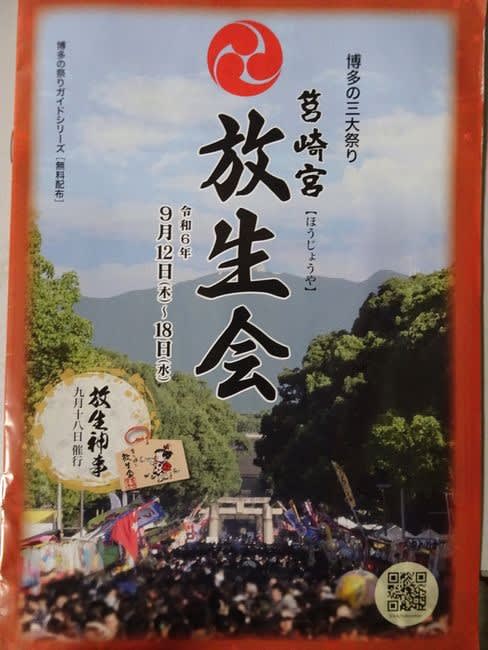

筥崎宮の放生会とは、

毎年9月12日から18日までの7日間、本殿から海に向かって真っ直ぐのびる約1kmの参道の両脇には500軒を超える露店が立ち並び、圧巻の光景を築く九州随一の秋祭り、放生会(ほうじょうや)。

あらゆる生き物の霊を慰め、感謝の気持ちを捧げるとともに、さらなる商売繁盛、家内安全を祈る筥崎宮の1100年以上続く神事を起源にもち、春の博多どんたく、夏の博多祇園山笠と並ぶ福岡の

三大祭りに数えられます。祭り屋台の定番、りんご飴やイカ焼きなどの食べ物に加え、金魚すくいや射的など娯楽屋台も充実しているのが、放生会の露天の特徴。お化け屋敷や見世物小屋など、

他ではほとんど見られなくなったレトロな雰囲気漂う、もはや名物的存在の露店も出店します。また、昔は近隣に生姜畑が広がっていたことから、筥崎宮を参拝した際には「新生姜」を土産に

持ち帰った名残で、放生会では緑の葉がついたままの新生姜も販売されています。(FUKUOKA NOWより)

他地区では、放生会を「ほうじょうえ」と呼びますが、ここ博多筥崎宮では、「ほうじょうや」と呼んでいます。

集合場所は、千早駅。

今日のマップ

9:30スタート

流通センターへ

宇美川を通り、箱崎へ。箱崎駅で仮ゴール。数名の方がこのあと筥崎宮に向かいましたが、放生会前の為露店も準備中でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9/16(月)改めて個人で放生会に行きました。

参道には、露店が約500店出店しています。先ずは、筥崎宮に参拝。

本殿には、お詣りする人の長い行列です。

放生会は大分県宇佐市にある、八幡宮総本宮の宇佐神宮で720年に初めて行われました。

起源は、同年に起きた「隼人の反乱(はやとのはんらん)」に由来します。朝廷軍と共に八幡神が反乱を鎮圧して以降、宇佐に疫病や凶作などが続き、隼人の霊の祟りだと信じられていました。

その霊を慰めるために、仏教の殺生戒に基づいて、生き物(蜷貝)を放って供養する放生会(ほうじょうえ)がはじまり、全国各地に広まったと言われています。

福岡では、古くから神聖な場所であるとされていた現在の筥崎宮の場所で、919年から行われるようになったとか。

さて、博多の人ならこの放生会の時に「梨も柿も放生会」という言葉が浮かんできます。

文字通り、この放生会の頃から梨や柿が出回り美味しくなる意味ですが、明治の頃、子供たちが言い争いになって「なしや なしや」(どうしてどうして)と問い詰められたときに

「ナーシもカーキも放生会」といってスルリと逃げたそうです。また、博多のごりょんさん(商家の奥様)が朝から掃除やら洗濯やらお客さんが来たりして ようやく一息ついた時、

「あ~あ今日は梨も柿も放生会のごとあった」

このように盆と正月が一緒に来るという言い方もあります。(博多に強くなろうより)

放生会が終わると、博多に本格的な「秋」が訪れます。