2/19(金)は、国史跡吉武高木遺跡がある「やよいの風公園」までウォーキングしました。

橋本駅の木の葉モールに車を置き、往復7kmのウォーキングです。

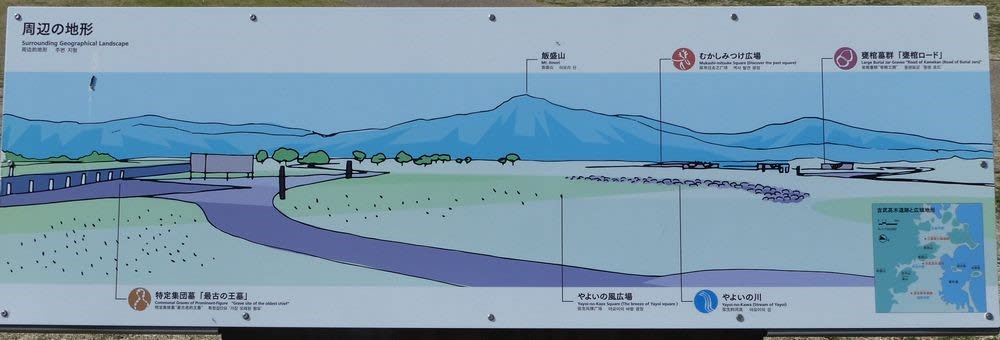

吉武高木遺跡には、西に飯盛山、東に室見川を望む地に営まれた弥生時代の大規模な遺跡で弥生時代中期(約2200年~2000年前)の国の成立を知るうえで特に重要な遺跡として

平成5年(1993年)に国史跡に指定されました。

国史跡吉武高木遺跡の周辺には、旧石器時代(約2万年前)から江戸時代(約200年前)にいたる数々の遺跡が営まれています。この地は古くから水田・農地として利用されていましたが、

ときおり土器や石器が採集できたことから、遺跡があるのでは?と考えられていました。そこで、福岡市は昭和43( 1968)年に遺跡分布調査を行って遺跡の存在を確認し、

「飯盛弥生遺跡」「樋渡遺跡」「高木甕棺遺跡」などの遺跡を登録しました。

現在、高木地区・大石地区・樋渡地区に広がるこれらの遺跡を統合し、まとめて「吉武遺跡群」と呼んでいます。吉武遺跡群は、北の日向川と南の竜谷川にはさまれた扇状地上に広がっており、

その面積は40ヘクタール(400,000㎡)にもおよびます。(やよいの風公園HPより)

甕棺墓群(甕棺ロード)

弥生前期の終わりから中期までの200年の間に南西に向かって幅30~40m、長さ550mの甕棺墓群が存在しその数は約2000基になります。

やよいの風広場の所には、特定集団最古の王墓があります。他地域に先駆けて出現した有力者の墓で中でも優れた副葬品を持つ3号木棺墓は早良国最古の王墓と呼ばれています。

副葬品は、銅鏡、勾玉、銅剣の3点がセットされていました。銅鏡、銅剣などの青銅は、朝鮮半島から、勾玉のヒスイは糸魚川からです。この時代、もう朝鮮半島や北越の糸魚川などとも

繋がっていたのですね。

3世紀の中国の三国志「魏志倭人伝」では、伊都国や奴国はありますが、早良国の記載がありません。

この遺跡は、紀元前2世紀のもので魏志倭人伝が書かれた紀元前1世紀~3世紀ごろは、奴国に吸収されていたかもしれません。

この吉武高木遺跡は、以前ウォーキング協会のコースで歩きましたが、その時は、トイレ休憩だけでしたが、今回じっくり見学することができました。

尚、吉武高木遺跡については、下記をクリックしていただければ詳しい説明になります。