2021/07/04

熱海で大きな土石流災害がありました。

衝撃的な映像に胸が痛みました。熱海は訪れたことのある場所ですし、知人の実家もあるので心配です。救助は72時間が勝負だそうですが、ひとりでも多くの命が救われますように。

熱海は山から海まで急な高低差のある土地ですよね。だから土石流がすごいスピードになってしまうのですね。

被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、今日は上野の東京文化会館へ東京バレエ団のバレエ『HOPE JAPAN 2021』を見に行ってきました。

これは東日本大震災10年 コロナ禍 復興プロジェクトです。

解説文より

「プログラムは、人々を鼓舞する象徴的な「ボレロ」と、地中海の青い空と海、晴れやかな空気が私たちを包む「ギリシャの踊り」という2大人気演目。また、ベジャールが1988年の初演で斎藤友佳理(現・東京バレエ団芸術監督)ほ か東京バレエ団とモーリス・ベジャール・バレエ団の5人のダンサーに振付け、のちに東京バレエ団のために改訂版が創作された「舞楽」(今回は初演版で上演)。そしてこのたび、ベジャールが反戦と愛を高らかに謳った幻の名作 「ロミオとジュリエット」の中のパ・ド・ドゥを、東京バレエ団として38年ぶりに復活上演することになりました。

輝かしい肉体の躍動が生み出す、マジカルでめくるめく幻惑的な瞬間が、ベジャールのダンスの真骨頂です。人々を癒し、鼓舞し、生きる活力を与えるダンスの力を今こそ存分に感じてください。」

お祝いの花

大ホールは満席でした。

まだ心配と言えば心配です。休憩が2回ありましたが、換気のためでしょうか。

演目はこちら

☆『ギリシャの踊り』音楽:ミキス・テオドラキス

☆『舞楽』(1988年初演版)音楽:黛敏郎

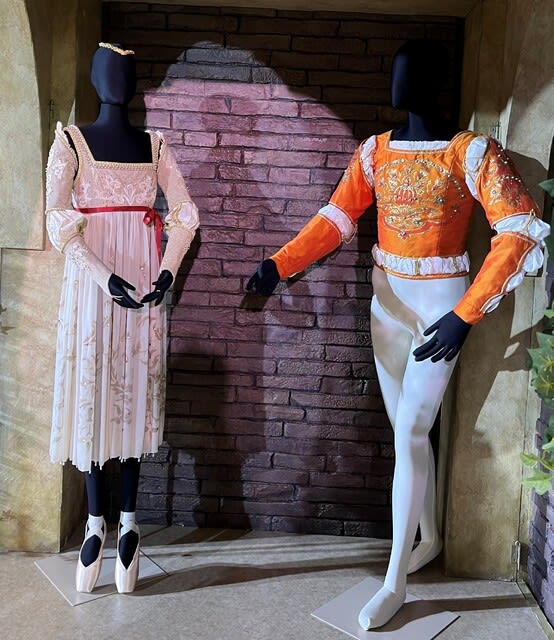

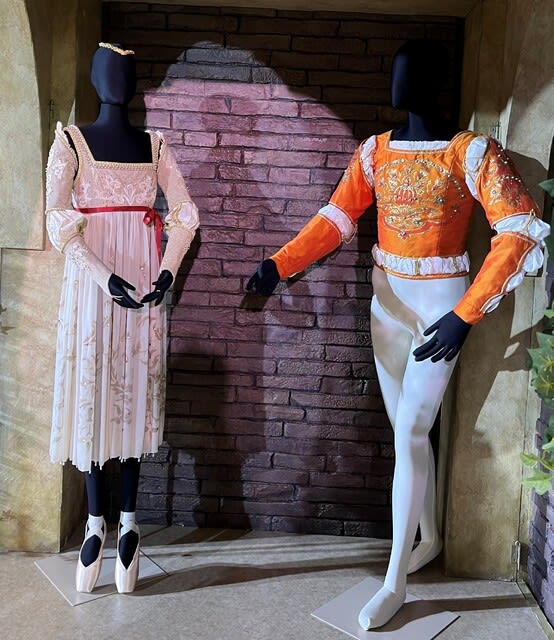

☆『ロミオとジュリエット』(パ・ド・ドゥ)

音楽:エクトル・ベルリオーズ

☆モーリス・ベジャール振付:『ボレロ』 音楽:ラヴェル

https://www.nbs.or.jp/stages/2021/hope/index.html

去年の10月に三島由紀夫の「M」(モーリス・ベジャール振付)を見て以来のバレエです。

やはりバレエはいいなあと思いました。ダンサーたちのきれいなこと!見るたびにそう思います。

『ボレロ』は柄本弾さんでしたが、やはり圧巻でした。

2019年に上野水香さんとマルセル・ロゴスの『ボレロ』(ローラン・プティ振付)を見たことがあるので、ボレロを見るのは2回目となりますが、今回も素晴らしかったです。

真っ暗ななか、あの曲が聴こえ始めて、最初は手首から先だけにスポットライトが当たっているのです。手首だけ見えるのですが、ああ、手首の動きに意味があるのだなあと気がつきました。確かにボレロでは、手首を直角に曲げて演じるのが独特ですね。

初めは、円卓の上の柄本弾さんが踊っていて、取り囲んだ男性たちは椅子に座っています。

そのうちに2人立ち、4人立ちと、と踊るメンバーが増えていって、最後は全員の饗宴となります。だんだん盛り上がっていく感じがたまらないです。

ブラボ―など声出しは禁止ですが、最後にはスタンディングオベーションする人も多かったです。客席からも気持ちを表現したいですよね。私も立ちましたよ。

終わった後、ステージ上のダンサーたちの晴れ晴れとした笑顔が印象的でした。

2021/01/10

先日、NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀 バレエ団新監督・吉田都 知られざる 闘いの舞台裏」で新国立劇場バレエ団の芸術監督になった吉田都さんの仕事ぶりが放送されました。

吉田都さん、55歳にはとても見えない若さ。スタイルのよさ、お肌、髪もきれいですね。まずそれに見とれました。

バレエ団の秋の公演「ドン・キホーテ」の練習風景、振付の様子を追っていました。

主役のキトリ役・米沢唯さんが腰を痛めながらも、それを感じさせずに鮮やかに本番舞台を演じた時の言葉が印象的です。

見せ場の32回転、練習では倒れてしまったりする光景が映し出されていたのでハラハラですが、舞台ではとても美しく乱れのない32回転でした。

「舞台の上で挑戦する怖さが、都さんの指導だとあまり怖くないというか、安全なところで終わらない。もっともっと良くなる、もっともっといいダンサーになるということに背中を押され続けている感じがするので、すごく心強いです。」

これはやはり、吉田都さん自身が長年トップダンサーであり続けたからですね。信頼できるということなのだと思います。

新国立劇場バレエはこの3連休、1月9日(土)~11日(月・祝)に上演を予定していた「ニューイヤー・バレエ」が公演中止になりましたが、明日11日、14:00より無観客ライブを無料配信してくれるそうです。

これはうれしいです。今は劇場には行けないので、ありがたいですね。

↓ 詳しくはこちら

https://www.nntt.jac.go.jp/ballet/news/detail/26_019245.html

↓ チコちゃんのページでも

https://chicoissyo.com/special/ballet.html

You tube の配信ページ

https://www.youtube.com/watch?v=le6wfqnogBs&feature=youtu.be

2020/10/29

24日の東京バレエ団公演「M」が印象深くて、いろいろ思い出しているのですが、調べると1993年初演時の動画がありました。

NHKテレビの「芸術劇場」で放送されたようです。

画質はあまりよくありませんが、衣装、振付、舞台装置などほぼ今回と同じで、記憶を思い起こせます。バレエはなかなか放送されませんから記録としても貴重です。劇場で見るものは一期一会のことが多いのです。

稽古風景、ベジャールのインタビュー、黛敏郎のインタビューの後、18分58秒頃から公演が始まります。1時間以上と長いので、興味のある方はどうぞ。

世界初演 モーリス・ベジャールの「M」 PartⅠ

冒頭の黛敏郎の日本的な音楽が将来の悲劇を予感させるようです。女性たちは波、潮騒です。

実際の舞台でも、祖母に手をひかれた学習院の制服を着た少年が出てきたときから、何か胸に迫るような痛々しい感じを受けました。子どもの無邪気な素直さが、かえって涙を誘うのです。

ベジャールのインタビューでは「M」というのは多くの意味があると語っていますね。三島のMでもあると思うし、神秘(mystere)の「M」、死(Mort)の「M」、音楽(Musique)の「M」と。

「三島を人間として作家として心から感嘆している。三島は多くの様相を持っていて、実に多様な小説を書いたといっています。非常にモダンでありながら、日本の伝統文化を守った人でもあった」

言われてみると、本当にそのとおりだ、そういう人だったなあと思われるのです。

黛敏郎は、ベジャールが自由に作曲させてくれたと言っています。能楽のリズムがもとになっているので、西洋音楽と違って難しい。不規則なリズムで拍子がないので、いつ出るか、いつヤアというのか、踊るほうは大変だったと思うと言っています。

後半部分はpartⅡ動画になります。

切腹場面は大人の三島ではなく、学習院の制服を着た子どもの三島なのです。この少年は初めから終わりまで、重要なところで出てきます。

私が切腹と思われる場面で不意に泣けたのは、ただただ子ども姿の三島がかわいそうと思ったからなのでした。三方の前に正座する、それだけで、これから行われることがわかるのです。ぱっと広げた扇で顔を隠す、上から花弁が落ちてくる。それだけですべてが伝わりました。

ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」の「愛と死」がピアノの生演奏で流れます。

世界初演 モーリス・ベジャールの「M」 PartⅡ

こうして動画で見返してみると、音楽がいかに物語の感情を伝えるのか、改めて感じます。

このときはカーテンコールにベジャールも黛敏郎も出てきています。

2020/10/24

東京文化会館で行われた東京バレエ団の「M」を見てきました。

「M」とは三島由紀夫のMです。

モールス・ベジャールが東京バレエ団のために1993年に振付けた三島をモチーフとした作品で、今年が三島没後50年にあたり上演されるというので、これはぜひとも見に行かなくてはと思っていました。

バレエ化するにあたって三島夫人・瑤子さんに許可を求めたところ、バレエはよいが三島の名前は出さないようにとのことで、イニシャルにしたそうです。

音楽を担当した黛敏郎、モーリス・ベジャールの頭文字も「M」なので、3つの「M」には彼らの意味も込められているそうです。

ベジャール振付の「ザ・カブキ」も2018年に見て、素晴らしいと思ったのですが、「M」の世界観、ダンサーたちのレベル、舞台装置、音楽もすべて素晴らしかったです。

私もだいぶ三島を読みましたが、違和感なく三島らしさを感じました。三島について書かれたものを読んできて、変な言い方に思われるかもしれませんが、最近になって「三島の美学」などというものはないと感じ出していたのです。

でも、やはり三島の美の世界はあったと思えた公演でした。

それは、三島の愛した男性美の世界でした。

三島の子ども時代から始まり、簡潔で、どこか緊張感のある美しい場面が多かったのですが、楯の会らしき制服集団が出てくると一転して、きな臭い悲劇を帯びた雰囲気に変わります。あの軍服というのは非常事態を感じさせますね。いいものではありません。

切腹の場面では思わず涙が出ました。それまで泣くなんて少しも思っていなかったのに、突然、泣けました。残酷な切腹ではなく、美しく、上から花や花びらが降ってきて、まるで祝福されているようでした。

ああ、彼にとって死は祝福だったのだなと・・・。深く納得しました。

日本のバレエダンサーの質は世界トップレベルじゃないでしょうか。

世界の有名バレエ団にはほぼ日本人がいますし、ローザンヌにも毎年のように上位入賞しています。体の線の美しさも引けをとらない。三島の祖母&シ(死)を演じた池本祥真さんの跳躍、回転が素晴らしかった。

長いカーテンコールがあって、観客の満足は高かったと思います。

この作品を見て、私の三島観も少し変わったのですよ。

私は三島は好きかと問われれば、大好きですが、嫌いでもあるのです。それよりも興味が尽きない存在と言ったほうがいいのです。

三島は複雑な人であり、三島を知る人、本を読む人すべてが違った感想を持つのだと思います。三島について書かれた評論は1000冊以上あると言われています。各人がそれぞれの三島観を持ち、それを語りたくなる人だったろうと思うのです。

調べると1993年初演時の動画がありました。

NHKテレビの「芸術劇場」で放送されたようです。

画質はあまりよくありませんが、衣装、振付、舞台装置などほぼ今回と同じで、記憶を思い起こせます。バレエはなかなか放送されませんから記録としても貴重です。劇場で見るものは一期一会のことが多いのです。

稽古風景、ベジャールのインタビュー、黛敏郎のインタビューの後、18分58秒頃から公演が始まります。1時間以上と長いですが、興味のある方はどうぞ。

世界初演 モーリス・ベジャールの「M」 PartⅠ

冒頭の能や歌舞伎を思い起こさせる日本的な音楽が、将来の悲劇を予感させるようです。女性たちは波、潮騒です。

実際の舞台でも、祖母に手をひかれた学習院の制服を着た少年が出てきたときから、何か胸に迫るような痛々しい感じを受けました。子どもの無邪気な素直さが、かえって涙を誘うのです。

ベジャールのインタビューでは「M」というのは多くの意味があると語っていますね。神秘(mystere)の「M」、死(Mort)の「M」、音楽(Musique)の「M」と。

「三島を人間として作家として心から感嘆している。三島は多くの様相を持っていて、実に多様な小説を書いた」といっています。「非常にモダンでありながら、日本の伝統文化を守った人でもあった。」

言われてみると、本当にそのとおりだ、そういう人だったなあと思われるのです。

ベジャールの、「振付(動作)の意味は言葉では表現できません。人々は動作・身ぶりを見てから、その意味を解釈しなくてはなりません。宗教的儀式の場合と同じです。私にとって、バレエ作品とはいつも大きな宗教的儀式なのです」という言葉と、そのあとに語っていることも意味深いですね。

黛敏郎は、ベジャールが自由に作曲させてくれたと言っています。能楽のリズムがもとになっているので、西洋音楽と違って難しい。不規則なリズムで拍子がわからないので、いつ出るか、いつ「ヤア」というのか、踊るほうは大変だったと思うと言っています。

後半部分はpartⅡ動画になります。

切腹場面は大人の三島ではなく、学習院の制服を着た子どもの三島なのです。この少年は初めから終わりまで、重要なところで出てきます。人はずっと少年の心を持っているという意味です。

私が切腹と思われる場面で不意に泣いたのは、ただただ、子ども姿の三島がかわいそうだと思ったからなのでした。

三方の前に正座する、それだけで、これから行われることがわかるのですね。扇で顔を隠す、上から花びらが降ってくる。それだけの表現です。簡潔で、生々しいことは何もないのですが、美しくて、悲しさが伝わってきます。

ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」の「愛と死」がピアノの生演奏で流れます。

世界初演 モーリス・ベジャールの「M」 PartⅡ

こうして動画で見返してみると、音楽がいかに物語の感情を伝えるのか、改めて感じます。美しければ、美しいほど悲しみは深く感じられます。

このとき(1993年)はまだベジャールも黛敏郎も存命だったのですね。カーテンコールに出てきています。