2019/05/30

前の記事で書きましたが、ファンタジーオンアイスでの、ジョニーとランビエールさんの選曲が気になったことについて、しばらく考えてました。

音楽だけ聴いたらいいのですが、その他のもの・・・曲に付けた歌詞、物語、背景などで曲をイメージしてしまうのです。歌手のイメージや、歌が流行した当時の社会なども含めて。日本に住んでいると、その時代のことを知っているのです。それがジョニーやランビさんに抱いていたイメージとかけ離れていると思ったので。

私自身は、フィギュアスケートでも物語性がなく、音楽のみで振り付けた作品のほうがずっと好きなのです。

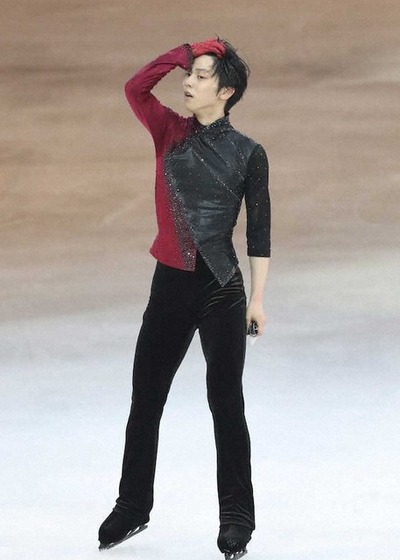

羽生さんの「バラード第1番」や昌磨君の「月光」、真央ちゃんの「バッハの無伴奏チェロ組曲」(別の名前になっていたと思う)など。こういうものに使われる曲は、音楽だけ聴いても本当に聴きごたえがあります。

5月19日でしたか、NHKEテレで「バレエの饗宴」を見たのですが、東京バレエ団の演じる「セレナーデ」(チャイコフスキー)が素晴らしかったのです。抽象バレエですが見入ってしまいました。

バレエ作品でも、白鳥やドンキホーテやくるみ割り人形など物語作品は、すじを追う楽しさもあるのですが、私は「抽象バレエ」、「シンフォニックバレエ」にも魅力を感じます。

一見感情や意味を持たないような動きは、音楽からイメージして動きを生み出しているので、技術力も要求され、身体表現の美しさと音楽を聴く喜びを同時に味わえます。

そういう作品を見ていると、物語の筋や人物関係を追わないで済み、深く集中していけます。

抽象バレエは、振付家ジョージ・バランシンがアメリカンバレエ学校(後のニューヨーク・シティバレエ)のために生み出したもので、彼はストラヴィンスキーと親しかったそうですが、それまでの物語を演じるバレエとは違って、名曲をすくい上げて「音楽の視覚化」を目指しました。

この音楽の視覚化はリトミックと共通するものです。だから私は抽象バレエ、シンフォニックバレエがより好きなのかもしれません。

前の記事で書きましたが、ファンタジーオンアイスでの、ジョニーとランビエールさんの選曲が気になったことについて、しばらく考えてました。

音楽だけ聴いたらいいのですが、その他のもの・・・曲に付けた歌詞、物語、背景などで曲をイメージしてしまうのです。歌手のイメージや、歌が流行した当時の社会なども含めて。日本に住んでいると、その時代のことを知っているのです。それがジョニーやランビさんに抱いていたイメージとかけ離れていると思ったので。

私自身は、フィギュアスケートでも物語性がなく、音楽のみで振り付けた作品のほうがずっと好きなのです。

羽生さんの「バラード第1番」や昌磨君の「月光」、真央ちゃんの「バッハの無伴奏チェロ組曲」(別の名前になっていたと思う)など。こういうものに使われる曲は、音楽だけ聴いても本当に聴きごたえがあります。

5月19日でしたか、NHKEテレで「バレエの饗宴」を見たのですが、東京バレエ団の演じる「セレナーデ」(チャイコフスキー)が素晴らしかったのです。抽象バレエですが見入ってしまいました。

バレエ作品でも、白鳥やドンキホーテやくるみ割り人形など物語作品は、すじを追う楽しさもあるのですが、私は「抽象バレエ」、「シンフォニックバレエ」にも魅力を感じます。

一見感情や意味を持たないような動きは、音楽からイメージして動きを生み出しているので、技術力も要求され、身体表現の美しさと音楽を聴く喜びを同時に味わえます。

そういう作品を見ていると、物語の筋や人物関係を追わないで済み、深く集中していけます。

抽象バレエは、振付家ジョージ・バランシンがアメリカンバレエ学校(後のニューヨーク・シティバレエ)のために生み出したもので、彼はストラヴィンスキーと親しかったそうですが、それまでの物語を演じるバレエとは違って、名曲をすくい上げて「音楽の視覚化」を目指しました。

この音楽の視覚化はリトミックと共通するものです。だから私は抽象バレエ、シンフォニックバレエがより好きなのかもしれません。