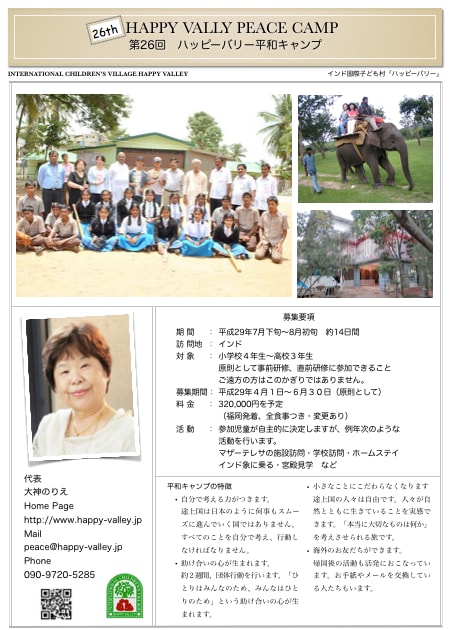

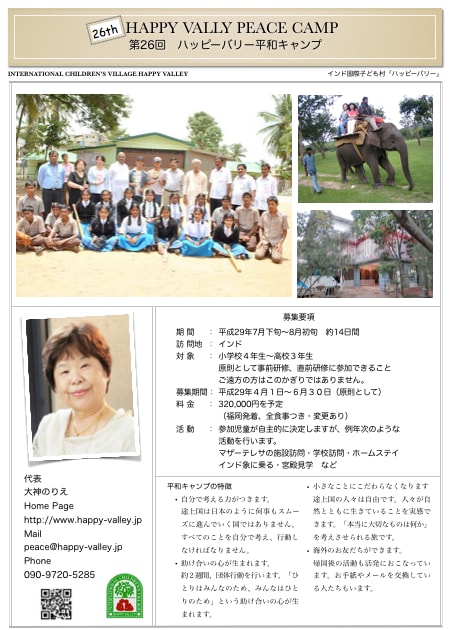

また、私の他にもさまざま仲間が協力しており、それぞれの持ち場でいきいきと活躍していました。この行事を通して、仲間が成長していく姿や自分自身も成長実感を感じることができました。

また、私自身も人の成長に関わる仕事に就き、日々活動できていることもOさんからの指導や影響が大きいと思います。出会いの大切さと行動することの重要性を実感しています。

歌舞伎役者 板東玉三郎(71歳)さんは、民放テレビで「専門家とは、技術の積み上げと組合わせ」と話していた。また、芸歴50年以上であっても、磨いていかないと食べていけない」と話していた。

放送中に柔軟な体やよく通る声、そして声の力などを見聞きする度、人間国宝であることを、素人ながら理解した。

さらに、師弟関係においても、「忠告は風のようにささやく。それに気付かないと二度と言わない」という。続けて玉三郎さんは言う。「その言葉の重み、理解力がないとダメだ」と。

一方、その人をダメにしようと思えば、3回褒めれば充分だという。褒めるのは社交辞令。褒められたら疑えという。

本人のことを本当に思うなら、厳しいことを言うのが当然だという。芸の道の深さを垣間見た瞬間だった。

芸にしろ、仕事にせよ、専門家として、技術の積み上げと組み合わせをするため、どう磨き上げていくのか。答えはすべて自分の中にある。そう感じたテレビの一場面だった。

仕事でつかう数字や言葉、記憶に刻むにはどうしたらいいだろう?年齢的なこともあり、記憶力が落ちているように感じる。 そこで、ビデオレンタル店で記憶を高めるためのDVDを借りた。その内容をまとめてみたい。 まず、記憶するための循環。「覚える」、「わかる」、「慣れる」、「外に出す」という記憶のサイクルを回していくこと。まずは、覚えるについて解説したい。

仕事でつかう数字や言葉、記憶に刻むにはどうしたらいいだろう?年齢的なこともあり、記憶力が落ちているように感じる。 そこで、ビデオレンタル店で記憶を高めるためのDVDを借りた。その内容をまとめてみたい。 まず、記憶するための循環。「覚える」、「わかる」、「慣れる」、「外に出す」という記憶のサイクルを回していくこと。まずは、覚えるについて解説したい。  覚えるためには、「何を覚えるかを明確にする。そこを明確にしないと覚えられない」」まず覚えることを書き出す作業(覚えることが不明確だと記憶が薄くなる) なんとなく残った情報は役に立だない。まず覚える内容を意識化して枠組みをつくる。 一方、覚えることが複雑な場合は、いくつかの部品に分解して、部品ごとに意味解釈できるようにする。パーツが多い時は、さらにまとめて数を減らしてから、つなげる。

覚えるためには、「何を覚えるかを明確にする。そこを明確にしないと覚えられない」」まず覚えることを書き出す作業(覚えることが不明確だと記憶が薄くなる) なんとなく残った情報は役に立だない。まず覚える内容を意識化して枠組みをつくる。 一方、覚えることが複雑な場合は、いくつかの部品に分解して、部品ごとに意味解釈できるようにする。パーツが多い時は、さらにまとめて数を減らしてから、つなげる。  さらに、わかるには、「それができる人」を探す。「それぞれコツを持っている人」、「言葉としてまとめている人」を探して聞いてみる。また、わかない時は、何がわからないのか自分に問いかけてみる。わからないことを明確にして更に調べる。この時は入門書などを参考にする。

さらに、わかるには、「それができる人」を探す。「それぞれコツを持っている人」、「言葉としてまとめている人」を探して聞いてみる。また、わかない時は、何がわからないのか自分に問いかけてみる。わからないことを明確にして更に調べる。この時は入門書などを参考にする。  次に、慣れるとは、体が覚える(実践)無意識化する(そこに持っていけるようになる)ことを目指す。 そして外に出すとは、自分から自分の先生役になって説明する。人にも見てもらう機会をつくり説明をすることで、確かな記憶となっていく。 一方、DVDで触れられていた勉強をする意味について、下記に書き出してみた。

次に、慣れるとは、体が覚える(実践)無意識化する(そこに持っていけるようになる)ことを目指す。 そして外に出すとは、自分から自分の先生役になって説明する。人にも見てもらう機会をつくり説明をすることで、確かな記憶となっていく。 一方、DVDで触れられていた勉強をする意味について、下記に書き出してみた。  3年前の自分と比較すると伸びていると考えられること。また、昨年の自分が酷く見えるのは成長した証であり、そこを目指せと結ばれている。

3年前の自分と比較すると伸びていると考えられること。また、昨年の自分が酷く見えるのは成長した証であり、そこを目指せと結ばれている。 マドモアゼル愛さんブログより

マドモアゼル愛さんブログより

年

年 月

月

日

日

幼児突き落とし事件の犯人が中学生らしいけど、文部大臣のコメントを見てがっくり。私は以前から言ってるけど、こう言うときは全校休学にして、みんなで勉強を休んで、ホームルームに親を呼んで、日本中で考えるべきなんです。しかも、文部大臣は自分の首を預けたかたちで、その命令を出すべきなんです。

命は地球よりも重い、、、なんてことで命の大切さを教えるよう、指揮したなんて、よく恥ずかしくなくいえるのが不思議。心が硬いですね。戦争を賛成していて、命は地球より重いなんていったら、子供は混乱するか、大人をみくびって当然。ぜんぜん大切になんかされてないのが、今の社会なんですから。うそを言ってはだめ。

全校休学が1週間以上続けば、必ずバカな親が出てきて、子供の受験に響く、的なことを言い出すはず。そのときこそ、文部大臣は受験よりも命が大切です、、と言えばよい。

そういう腹を決めた見事さというか、命がけの教育というものが、実は子供の心を動かしていくのに、現状はとても無残です。本当に良い機会だと思うのに。政治にも、仕事にも、あらゆる流れには、決め時というのがあり、そのときだけは、誰でも命がけでやる方がいいんです。あとは、特段のんびり頑張るだけでもいいから、このときだけは、、、という大切な時を逃してはダメ。

例えば、夫婦円満の秘訣が世の中にあるのかないのかは、私にはわからない。しかし、もし、どちらかが、本気で苦しんでいるとき、本気で悩んでるとき、とくに、誰からもバカにされてるとか、頭が上がらないとか、要するに、心理的ピンチが5年に一度とか、10年に一度あることがある。配偶者はそのときだけは、本気で見方をしてあげる、、その他は大して努力をしなくても、このときだけは、という時に逃げないで助ければ、あとはうまくいくのではないだろうか。

仕事でも、うまくいってるときになんでもやります、、的に忠誠を誓われてもまったく安心できないが、危ないとき、見込みがないとき、そういう苦しい時に逃げずに切り開いた人が、実は一番大切な存在なんです。しかし、今の職場などでは、意外にそういう人はあまり評価されない傾向がある。

要するに、人間のスケールがやはり小さくなりすぎ、上司がそういう人を評価し得ないんですね。それでうまくいくわけはありません。

せめて文部大臣になるくらい出世したのですから、命の大切さを、こう言うときくらいは、自分の進退をかけて示してもらいたいです。それがわが身を通して国にご奉公するということですよ。

私がまだアルバイトで生計を立てていたとき、占いの館のようなところで働いていたことがあったが、その店の店長は私よりも年下で、能力も私は自分の方があると感じていた。しかし、こちらはバイトの身だし、それは立場をわきまえて、決して生意気な態度はとらなかったつもりだった。

ある日、店にやくざが現れ、上納金的なものを出せ、と私に言う。私は会社の方針がそういう付き合いをしてはならない、ということを知っていたので、自分なりに対応してやくざに帰っていただこうと思った。

しかし、それはいけないとすぐに考えを変えた。そして店長の所へ行き、その旨を言うと、見事に逃げ腰。私ははっきりと、あなたは店長です。いざと言うときには自分の体を張っても、私達バイトや社員、そしてお店の客様を守る、義務があります。私もいざとなったら、お客様に危険がないよう、体を張って守ります。あなたが率先してそのことを示さなければ、私だって動けません。そういうと、店長は出てきて、やくざを返した。

私はみんなを呼んで、店長が見事にこの店を守ってくれたと、告げたことを覚えている。そして私の自負は、これが仕事なんだ、ということを全員に教えてあげたことだと思う。それぞれの持ち場で、これだけは守らなくては、ということがないがしろにされて、妙な人が出世していく世の中は、間違っているし、なにより、本当の力がでないものです。(以上)

いかがだったですか・・・。気骨があるというか、熱いですね。皆さんどんな感想をお持ちですか。さて、別の相談内容ですが、番組の様子がユーチューブに掲載されていますので、紹介します。

マドモアゼル愛さんのホームページは>>>こちら

新聞記事は、伝えてくれる。昨日までの世界の出来事。経済や地域紛争・・・。この地球に生きる人たちの織りなす物語。たった一日で世界を駆け抜ける情報。文明の力って、凄いものだと改めて感じる。

新聞は、記者やデスク、通信者からの情報、そして一般読者からの情報、広告会社からのデータ。さまざまな情報が見やすく紙面にレイアウトされ、印刷される。できあがった新聞は高速道路を通り販売店でまとめられ、ちらしなどを折込み、そして人の手によって配達される。

私が以前ちらしづくりの仕事に携わっていた。1枚のちらしを製作するのに関わる人たちは、発注者・商品提供メーカーと印刷会社、紙のメーカー、印刷機、印刷関連機器などの思いつくだけでも指が足りない。そう考えると、携わる方と家族や関係者など、ひとつの仕事に関わる人達の数は、天文学的と言えるだろう。多くの人の手を経たありがたい情報でもある。

朝の冷たい空気の中で、最終ページまで目を通しながら、こころに「ピッピット」ときたものをストック。これは、ある意味「宝探し」。そう感じるのは、ときどき見落とした記事・情報があったりするからだ。

しばらく記事を寝かして(時の判断に委ねる)、必要な情報だけをマーカーでチェック。iPhotoで撮影。記事をデータ化、キーワードで検索できるよう加工し、保存。

これらの苦労のわりに使えるのは数パーセント。だが、この情報のお陰でセミナーでの補足情報、事例の提供で受講者に喜んでもらえた時は、報われる。一方、この情報から自分自身も元気をもらっているように思う。

•

•