9月20日(土)~21日(日)カルチャープラザのべおかで行われた、第14回川に学ぶ体験活動全国大会in五ヶ瀬川(テーマ:「伝統的な川文化」を継承する体験活動)に参加した。オープニング・セレモニー 東海東小学校4年生による「櫂伝馬踊り」、基調講演演題:「流域と日本人のアイデンティティ」講師:竹村公太郎氏、全国活動事例報告やパネルディスカッション、夜には懇親会、翌日は、分科会が行われた。

(東海東小学校4年生による「櫂伝馬踊り」)

(プログラム)

19日(土曜日)

1,オープニング・セレモニー

東海東小学校4年生による「櫂伝馬踊り」

2,開会式

3,基調講演

演題:「流域と日本人のアイデンティティー」

講師:竹村公太郎氏(NPO法人日本水フォーラム事務局長)

4,活動報告

(全国活動事例報告)

(1)青森県小川原湖自然学校

(2)新潟県見附市

(3)東京都大田区立嶺小学校

(地元活動事例報告)

(1)リバーフェスタ実行委員会

(2)宮崎県立延岡工業高等学校

(3)天下一五ヶ瀬かわまち創ろう会

(4)NPO法人白川流域リバーネットワーク

5,パネルディスカッション

○パネリストの方々

三橋さゆり氏(国土交通省河川環境課 河川環境評価分析官)

名和あけみ氏(NPO法人 長良川環境レンジャー協会理事)

杉尾 哲氏(NPO法人 大淀川流域ネットワーク代表理事)

首藤正治氏(延岡市長)

○アドバイザー

竹村公太郎氏(NPO法人 日本水フォーラム事務局長)

○コーディネーター

土井 裕子氏(第14回川に学ぶ体験活動全国大会in五ヶ瀬川実行委員長)

6,交流会

ホテルメリージュのべおかにて

21日(日曜日)

1,開会挨拶

藤芳素生氏(NPO法人 川に学ぶ体験活動協議会副代表理事)

2,分科会

(1)第1分科会:「川あそびのススメ」~川と教育

(2)第2分科会:「川の文化と継承」~未来に残す川づくり

(3)第3分科会:「川とまちづくり」~川を活かす可能性

(4)第4分科会:「川と防災」~水防災と地域力

3,分科会報告、全体会、閉会式

4,エクスカーション(20日~21日)

(開会式では、川の可能性を感じるきっかけになる会と挨拶)

竹村公太郎氏(NPO法人日本水フォーラム事務局長)の基調講演

(1)日本人のアイデンティティ(列島の地形を克服したものは?)

(概要)まず近代で成し得た国土開発というものは無く、江戸時代に出来上がったものが多いという。江戸時代、徳川家康が全国300諸侯を治めるのに地形を利用し、流域共同体的に地域を分割した。それは川が区切られたまちを流域の中、尾根を越えないというルールのもと、形成された。地域を治めるにあたり、地域豊かになることであれば、ある程度の施策等は許された。

そのため、人々のエネルギーは国土開発に向かい、250年間の富の蓄積ができたという。現在の川の治水・利水ができるのは、明治以降、補修をおこないつつも、現在利用できるのは江戸時代の蓄積によるものである。その原動力になったものが共同体意識。その意識ができるには「敵」が必要であり、その敵とは「洪水」であったという。そして共同体意識からさまざまな文化が生まれた。それが、祭り、堤防、神社。例を上げると、川への意識を高めるために、神社や遊郭を川上に移し、その場所まで人が移動することで川のパトロールになり、堤防を人が歩くことで堤防が固まるなどの仕掛けがつくられた。

川の原型は、放射線に伸びていたものを人が住むため、ひとつに纏めており、無理している面がある。だから注意が必要だとも話された。またインフラとして川の役割は、物資を運ぶだけではなく、船を通じて江戸発の情報が全国津々浦々まで共有された。明治4年蒸気機関車が新橋横浜間に開通され、明治23年にはほぼ全国を網羅した。その機能は蒸気機関車に代替わりし、流域主義から帝国主義へ移り変わっていった。

(2)近代からポスト近代へ。

ポスト近代とは、2012年人口がピークに達した以降のこと。膨張する近代の価値基準。

「効率性」(一局集中、画一化、スピード)のもたらす、近代の限界、日本の限界でもある。

ポスト近代を考える上でのヒントをもらった。それは、川、流域からの視点で、反対のことを考えてみること「画一化→多様性」、「集中→分散」「自然破壊→自然の恵みを享受」。

これからの日本を考えて行く上で、日本から離れられない産業は何かということ。「林業」「農業」「漁業」「観光」「サービス(運輸・建設・科学・教育・医療・芸術・・・」にヒントが隠されている。

新しい流域産業、そして流域共同体、地域の独自性、地域だけの思い出それがアイデンティティとなる。オープニング・セレモニーで披露された「櫂天馬踊り」は共同体験、アイデンティティに繋がる。塩野七生(作家)によると本当の国際人は故郷をもった人。やり遂げる人は帰って行く故郷を持った人。文化、歴史の掘り起こしをしながら子どもに伝えていくことが重要だと話された。

事例紹介、パネルディスカッションでは、以下の10点を学んだ。

1,川の作法

川で遊ぶ時は、ライフジャケットは必須。

2,川の3原則とは

「治水」「利水」「環境保全」

3,これからの川人材育成

行動力のある人材の見つけ、情熱に火をつける工夫をしていく必要がある。

4,まちづくりの原点

「住みたくなるまちづくりを手に入れる」そして、

「川を楽しむまちをつくる」という発想

5,学校と繋がる

地域を巻き込む具体例。

・保護者を味方につける。

・校長先生、教育委員会とつきあう

・先生の負担を軽くする。

・遠足の延長線上の活動(川に親しむ活動)

・教科対応プログラムの立案

・リスク管理を徹底する。

(地元伝統工法の伝承報告(延岡工業生))

6,ライフジャケットへの意識

普通の人が「ライフジャケット」が簡単に手に入らないことへの対応について、性能、メーカー、流通などつくる人売る人の意識改革と仕組みづくりに参加する。

7,温故知新、昔の人の合理的な方法を取り入れる。

「かすみ堤」江戸時代の河川伝統工法。最新技術にはメンテナンスが必要だが、発展途上国はメンテナンス費用が出せないという。そこで、この伝統工法を途上国のために提供する。(地域から海外を支える技術が移転される日が来るかもしれない)

8,川の可能性

川の規模と生きる、考え方に膨らみをつくる。農業用水(農水省)の利活用

9,三助+近所

「自助=自分の命は自分で守る」「共助=助け合う」「公助=行政からの支援」

大きな災害への危機管理。防災白書のアンケート結果では、人・組織、情報、モノカネの順で選ばれたという。人は宝。人を通じて情報も金も入ってくる。

10,祭とコミュニティー

非日常の行事で気付く出来事。地域を盛り上げる、企業との連携(ノウハウ、スキルを持った人もいる)

(盛り上がった懇親会)

分科会【事例紹介:おしゃれな、リ・BER】

話題提供者:田中謙次氏(環境文化研究所)

若い方にターゲット絞り、「五感で遊ぶ」「親子で遊べる」「食、癒しの空間」がコンセプト。

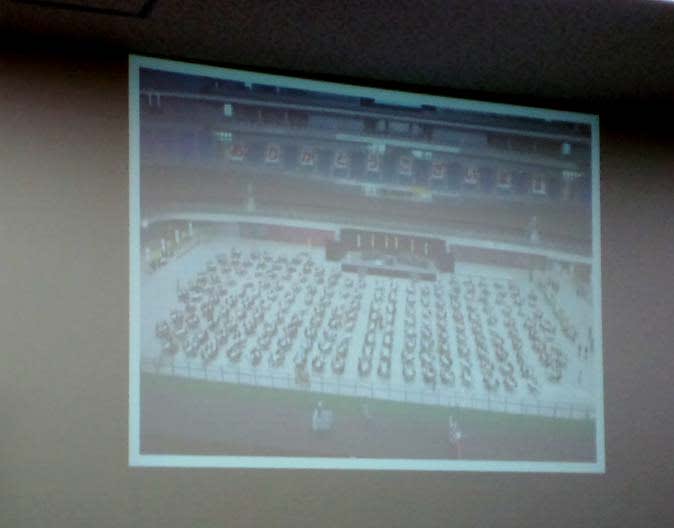

会場となった福井県日野川河川敷は、駅から気軽に行ける徒歩10分、駐車場、芝生公園、水量が小なく安全な場所。通常のイベントに終わらず、少子化定住化対策、水辺の観光ツーリズムとビジネスモデルを目指している。大学が行政、地域を巻き込んで運営しており、今年は2,500名の入場があったが、ここまで育てるのに3年かかったとのこと。報告写真を見ると、オシャレな河川空間が出来上がっており、こんなイベントをぜひ地元でも・・とそう感じた。

【分科会で学んだこと】

川の地域資源を活かす。そして人も地域資源

行動力のある地元の人材づくりと地域の誇りが活動へと繋がる。

(人々は多岐にわたる人材、スキルを掛け合わせる)

・幅広い連携が多層化、スキルを持ち寄ることができる。

・リバピス大学→人材が育つ、学ぶ場づくり

・地域の事の成功事例をつくる。

川を楽しむ町づくり

・地域野少子化対策になるか?

まちづくりとリバービジネス

・金について(リスクと利益は隣合わせ)人が固定化いないよう工夫する。

・リスク管理、顧客の分散

RACの視点(水難事故が起きないように、基本的なことを押さえ後は任せる、指導者の育成、危険箇所の認識)

活動に歴史と文化的の意見が必要。地域の歴史に裏打ちされた活動が評価を後押すると感じたとのこと。

【事例紹介】

事例①

改修工事であいたスペースを店舗化→川の駅として利用

(物産品販売、レストランで1年間94万人来場)

事例②

高千穂神代川

町の賑わいを取り戻す:町の中を歩かせる工夫

キーマンを見つける。動かす

まずは眠つてる地域資源を見直す、調べることから

事例③

地元の人たちを巻き込む。眠っている人材を呼び起こす、人も地域資源

年齢に係わりなく、巻き込んでいく。「都城キラリ人」

事例④

河川敷の桜などを活かしたイベント(できるところから)35,000人の参加

住民から行政へ要望を伝える

源流まで10泊徒歩にて踏破。体験学習

(分科会報告・全体会・閉会式会場にて)

その他の報告から学んだこと

○先生を育てる

虫や魚を扱うことのできない大人、先生が増えているため、イベントに先生のたまごに参加してもらい、体験を通じて学んでもらう(講師はこどもたち)

※地道にみ上げていく作業が必要

○教育機関との連携

学校や教育委員会と日頃から連携しておく(安心感一信頼感)

上級生が下級生を育てる仕組み 5年生になったらその授業がある・・など

(絵を書いて教える、顕微鏡を使って魚の糞を調べたところ、手長えびの足が入っていたなど)

○誇りが次へのつながるまちづくり(歴史(堤堤、かすみ堤、自然(湿地帯、原生林)日本一、オンリーワン)突破口、地域の関心をまちづくりに繋げる。

○歴史を知ると深みが増したとの報告あり

○聴覚者に共通のサインをつくる。

○リアリティのある活動(○○体験、ハザードマップ作成)

○災害情報は、わかりやすい表現が良い。○トンの放水→下流ではOメートル程度の放流

○災害との戦いの歴史を学ぶ

○地域資源を活用する協働、援助を検討、全国の事例を集める。

○プログラムづくりは、「子どもに合わせて」「現場に合わせて」「発達段階に合わせて」ルーチン化する。

久しぶりにお会いした土井裕子さん、そばにいるだけで何となく元気もいただく。そして彼女のつくるイベントはオシャレで気が利いていて楽しい。今回もトキメクような話がたくさん聞けて、楽しい2日間だった。ありがとう♪

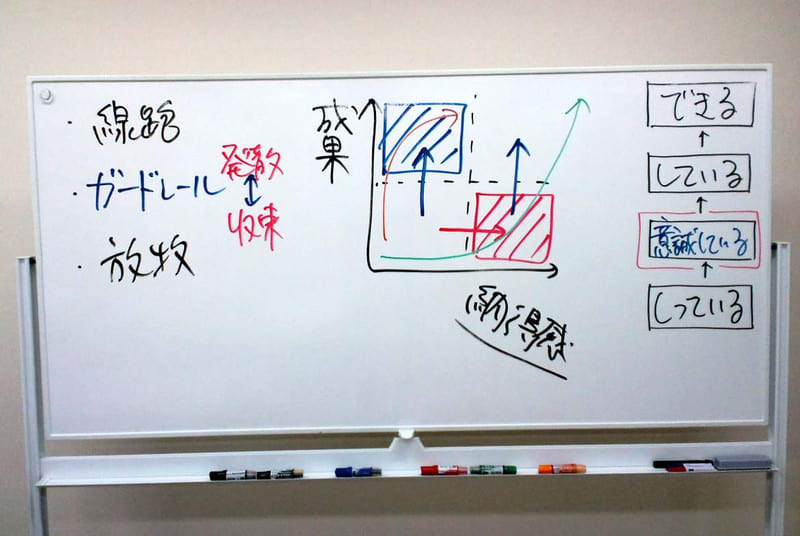

明確な目的意識を持つ プレゼンは聴衆に希望のアクションを起させること。

明確な目的意識を持つ プレゼンは聴衆に希望のアクションを起させること。 彼を知り己を知れば百戦殆からず 聞き手の背景:理解力、消化力、認知度(全て露出する必要はない)

彼を知り己を知れば百戦殆からず 聞き手の背景:理解力、消化力、認知度(全て露出する必要はない) シンプル=洗練されたもの

シンプル=洗練されたもの

構想を練り、結晶化する。

構想を練り、結晶化する。 言葉と発声と態度について

言葉と発声と態度について

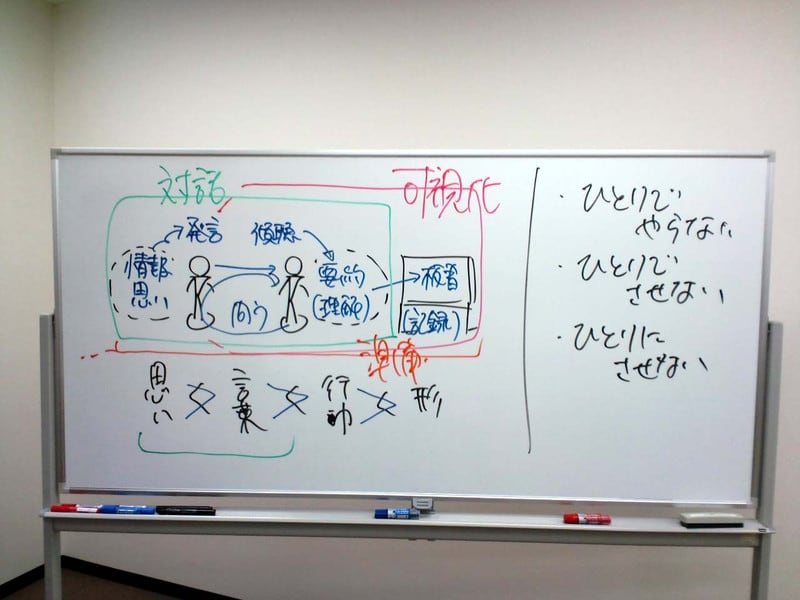

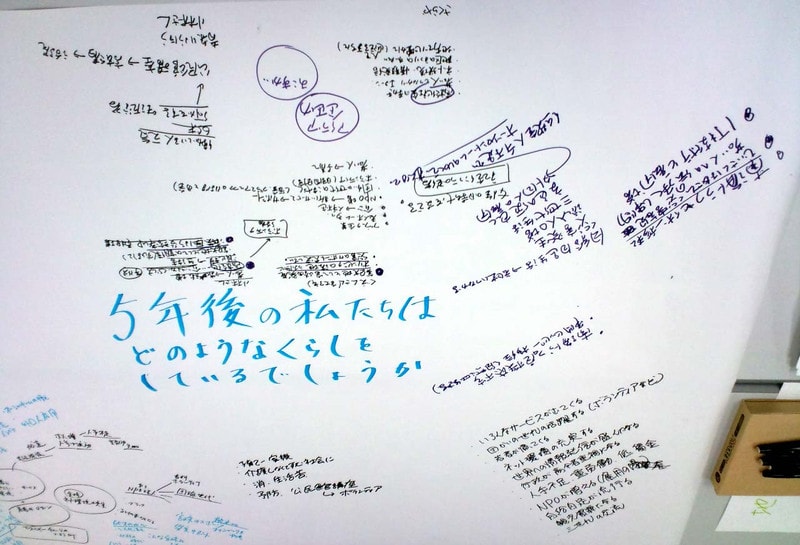

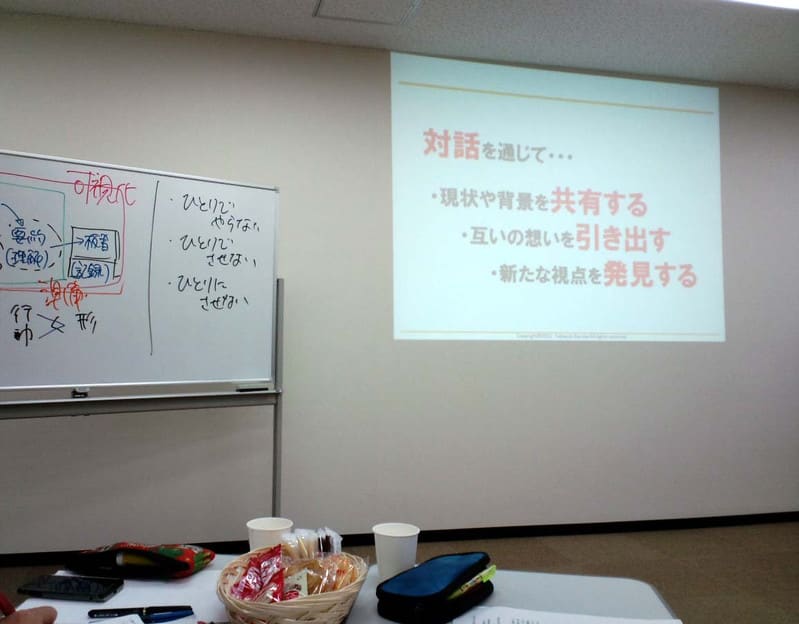

ワールドカフェ方式による討議手法の導入。

ワールドカフェ方式による討議手法の導入。 会議をマネジメントするために手間暇をかけること。

会議をマネジメントするために手間暇をかけること。 言葉の投げかけ方を変える。例えば、「何か質問はないですか」→「何か確認したいことはないですか、または聞きたいことはないですか」

言葉の投げかけ方を変える。例えば、「何か質問はないですか」→「何か確認したいことはないですか、または聞きたいことはないですか」 集団や組織で「話す」場所や機会を意識的に増やす。

集団や組織で「話す」場所や機会を意識的に増やす。 テーマのつくり方への工夫。つまり会話は弾むテーマのつくり方をする。

テーマのつくり方への工夫。つまり会話は弾むテーマのつくり方をする。