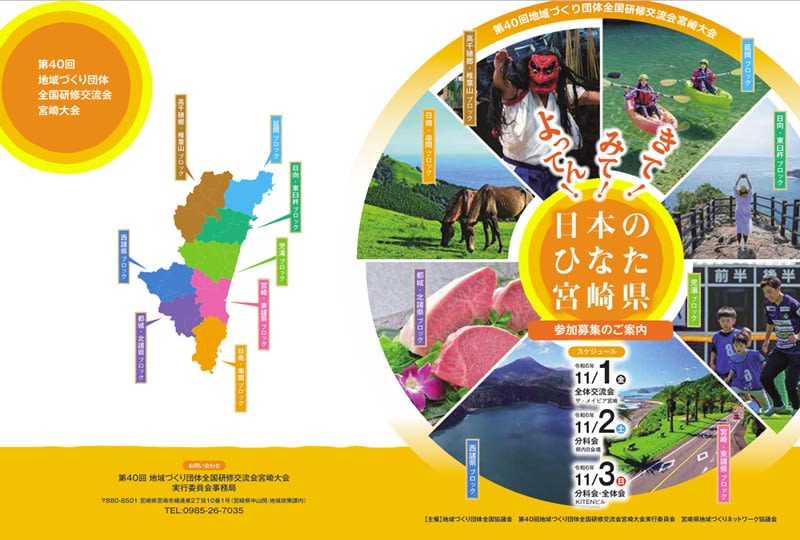

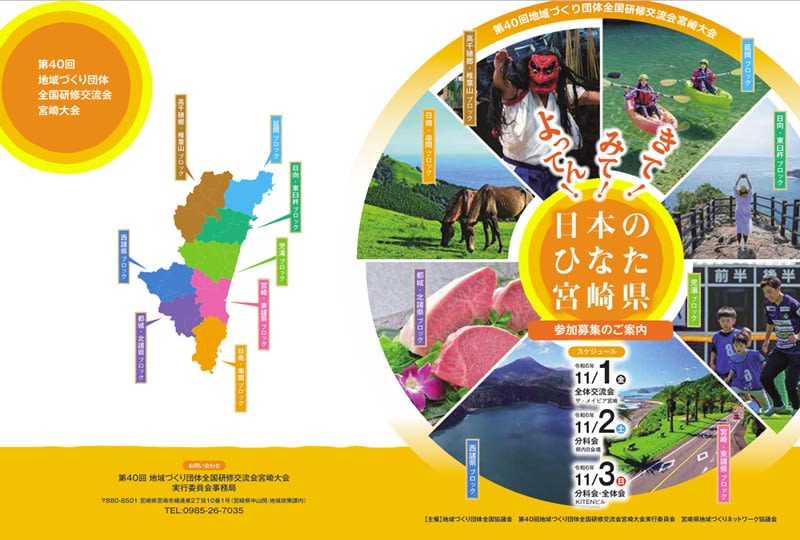

第40回地域づくり団体全国研修交流会 宮崎大会が11月1日(金)より3日(土)まで、県内外の参加者、スタッフを合わせて約300名にて開催しました。

参加対象者は、全国の地域づくり団体関係者、行政関係者、地域づくりに関心がある方などです。

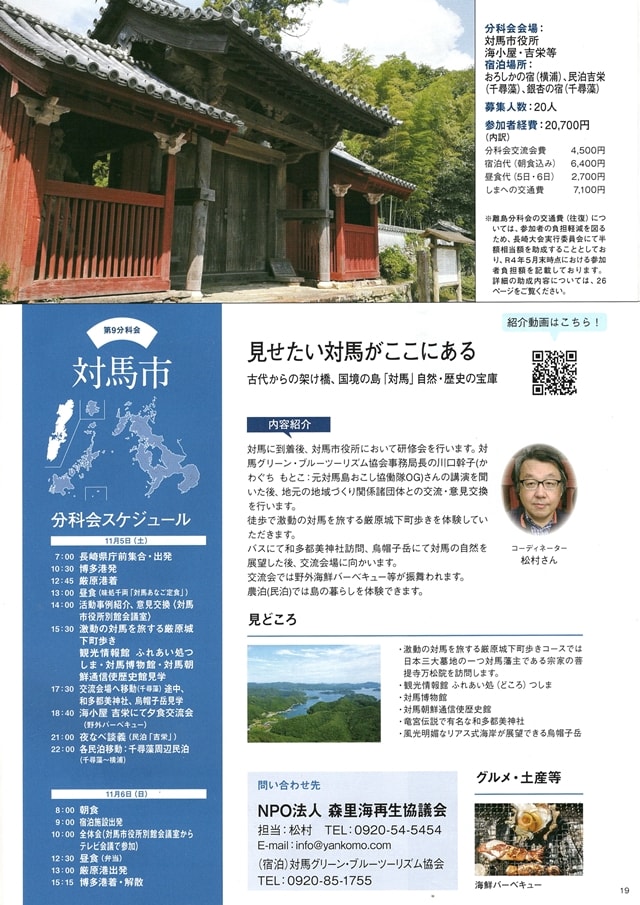

主催は、地域づくり団体全国協議会、第40回地域づくり団体全国研修交流会宮崎大会実行委員会、宮崎県地域づくりネットワーク協議会。(パンフレットは

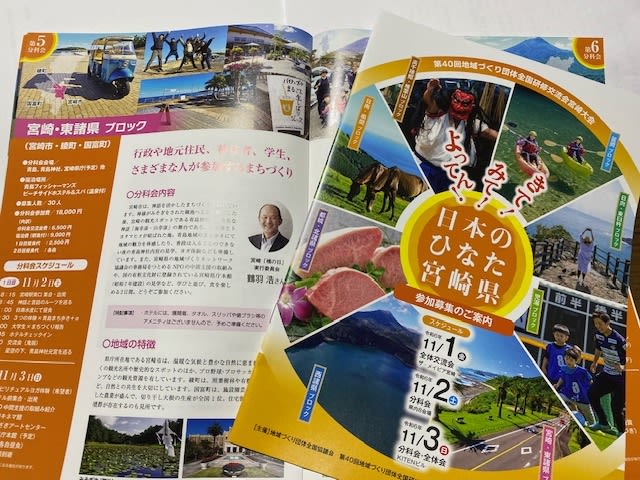

こちら)私は、県内8分科会のうち、第5分科会(宮崎地域)の担当を務め、無事成功裡に終えることができました。

これまで45年間、仕事の合間を縫って、さまざまな活動をおこなっていますが、よく頑張ってこれたなと思っています。周囲からは、そんなことができる暇があっていいねとか言われたり、自分自身も仕事で精一杯なのに・・と挫折しそうな時期もありました。しかし、これまで学んだきたことを発信できる機会を得たことは、これまでの活動へのご褒美かも知れません。

本大会では、宮崎地域の景色や歴史、食文化などの魅力をつたえるべく、青島地区をメインにプログラムを作成。約2年間の準備を経て、実施しました。

記録写真を通して、大会の3日間を振り返りたいと思います。

11月1日(金)、1日目は、全体交流会を18:00より宮崎市内のザ・メイビア宮崎にておこないました。地酒や郷土料理、地元芸能でおもてなしをしました。

参加者による集合写真。

11月2日(土)2日目本日から、県内8会場に分かれて各分科会に参加いただきました。当分科会は第5分科会で、参加者、運営スタッフを含め約50名にておこないました。

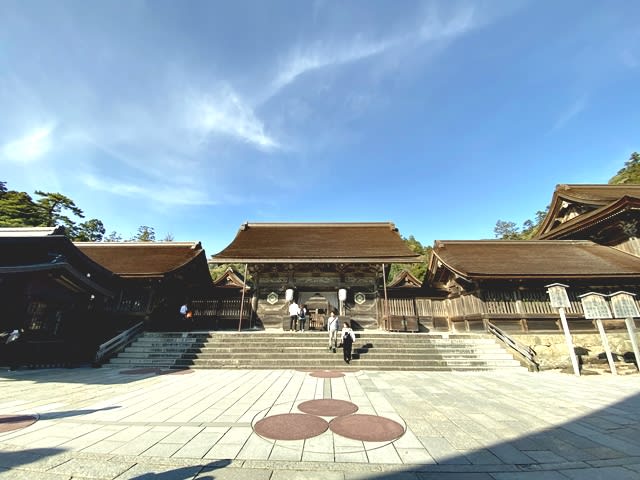

宮崎市は神話をまちづくりに活かしています。祝詞(のりと)のなかには「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原」と詠まれている、宮崎市の阿波岐原のみそぎ池、江田神社を見学しました。

しかし、朝から大雨・・どうなることかと心配しましたが、1時間後雨は上がりました。良かった~♪

次に向かったのは、浦島太郎が辿り着き祀られたという伝説のある野島神社。神社境内は、国の天然記念物に指定されている「アコウ」の樹で覆われ、バナナの木も自生するなど自然豊かです。

神社の紹介・地域づくりのお話では、野島地区(約100世帯)は70代が若手と呼ばれる程、高齢化が進んでおり、同地域の活性化を進めるため、地域で竹灯籠をつかった行事や米づくりに始まる農業体験などをおこなっています。

また、野島神楽を参加者のため、特別に舞っていただきました。

お話のなかで、河野さんは神社経営、地域経営を担っており、発想力の豊かさ、行動力などの人間的な魅力を感じました。

午前のプログラムを終え、昼食タイム。神社から約50メートル先にある日南水産にて海鮮丼を準備しました。

新鮮で美味しいとの声をいただきました。

午後からは、「海幸彦」と「山幸彦」の舞台となった青島神社の長友宮司より、「青島地域活性化と未来」と題して、お話を伺いました。

地区での活動は、ごみ拾いからスタート。キャンドルナイトなど多数のイベントも実施するなどの取り組みをおこないました。その後、大手広告代理店によるまちづくりが始まりましたが、途中で、「コーヒー」「助成金」による街づくりから脱却しなければ、街はよくならないと気付き新たな活動に取り組みました。

民間手法を取り入れ、若者のスタートアップの場所として場の提供をすることで、サーフィン移住などによる若者の流入が増え、

青島ビーチパークなど、さまざまな地域づくりが進んできました。

課題としては、国内・海外資本の流入にて、地域の土地単価が5倍に高騰、商工会34社の会員の高齢化。特に、商工業者については、事業承継への中間組織づくりが必要だと考えており、解決のカギはITを利用した技術革新であると、具体的なイメージについてもお話いただいた。

約1時間のお話のあと、青島地域のまち歩きと3つの体験プログラムに参加いただきました。

周囲1.5kmほどの小さな青島は、島そのものがパワースポットと言われています。豊かな自然に恵まれ、ビロウジュをはじめとする亜熱帯性植物も多く茂り南国の雰囲気が漂います。島の中央に位置する青島神社は縁結びにご利益があると大人気!

島を取り囲む有名な奇岩「鬼の洗濯板」も見どころです。

青島神社から、宮崎県立青島亜熱帯動植物園、青島ビーチパーク、青島フィッシャーマンズビーチホステル特設会場への向かいます。海の方向には、奇岩「鬼の洗濯岩」が見えます。

3つのグループに分かれてまち歩きを楽しみながら、3つの体験プログラムをおこないましたので、ご紹介します。まずは、うずら車の絵付け体験。

1200年以上の歴史があると伝わる国富町の郷土玩具「法華(ほけ)岳うずら車」。法華嶽薬師寺の建立が起源ともされる、イヌタラと呼ばれる木などを使った玩具。

2023年、町にひとりしかいない法華岳うずら車の製作者が75歳を迎え、「うずら車を次の世代に残したい」との思いを受け止め、その跡を継ぎたいと昨年から、地域の若者が活動を開始。本イベントに参加いただきました。

続いては、地域のお宝再発見かるたの体験です。

かるたを制作したのは、私が所属する宮崎地域づくりネットワーク協議会 宮崎・東諸県ブロック。約30のまちづくり活動団体が所属しています。コロナ禍の2021年~22年は、「地域のお宝再発見「かるた」を企画・制作しました。

この企画は、「こどもの笑顔に力をもらえるよね」そんなメンバーのひとことから、スタートしました。地域の魅力を再発見できる風景で、かつ子どもの写り込んでいる写真の公募、選定、読み札の言葉選びなどを通して、一番、地域の魅力を再発見したのは、私達かも知れません。

続いては、とんところ地震の紙芝居上演体験。

江戸時代前期に日向灘で発生した「外所(とんところ)地震」はマグニチュード(M)8級の巨大地震。外所地震は発生年から「1662年日向灘地震」とも呼ばれています。

この地震について、宮崎「橋の日」実行委員会では、この地震について調査・研究。2014年、県民の防災意識向上のための取り組みに活用していただくよう、とんところ地震をテーマにした紙芝居と DVD を制作、県教育委員会を通じて、県内小学校へ寄贈しました。また、宮崎県防災士ネットワーク宮崎支部と協働して上演活動を続けており、これらの活動について、両団体より活動紹介もおこなっていただきました。

16時30分から、「青島から始まる私の挑戦とこれからの思い」とのテーマで、スタッフの一員でもある宮崎大学地域資源創成学部 3年生 天畠響希さん「(大分県佐伯市出身) から、お話を伺いました。

大学での授業で青島地域を学ぶ過程で、『青島を盛り上げたい』という思いから宮崎大学の学生1年生が立ち上がり、始まったのがこの青島学生プロジェクトです。 その過程で地域の方と交流し、現在では実施したプログラムが地域の新しい行事に育っていること、学生から見た青島地域の魅力についてお話いただきました。詳細は、

こちらからその後、ひと休みしたのち、交流会を地元料理店「鬼扇」にておこないました。たくさんの観光客はもちろん、キャンプシーズンには、プロ野球の選手なども訪れる有名人気店。壁一面に、選手のサインや写真が飾ってあります!

新鮮な刺身や地鶏のたたき(肉質は柔らかさの中にも適度な歯ごたえがあり、噛めば噛むほどに旨みが広がります)、めひかりの天ぷら(メヒカリは、主に日本各地の海で捕れる魚で、小型ながらも身が脂っぽく独特の風味があります。特に天ぷらにするとその美味しさが引き立ちます)。

また、チキン南蛮、みやざき牛、冷や汁(「冷や汁」は魚のすり身に味噌やゴマを混ぜてだし汁や水で伸ばし、輪切りにしたきゅうり、豆腐、大葉などを加えてご飯にかけて食べる宮崎県の郷土料理です)などを楽しんでいただきました。また、参加者より地元のお酒を持ち込んでいただき、全国のお酒も堪能しました。

2日目の最後のプログラムは、午後8時15分より青島神社本宮を巡るナイトイベント&オカリナ演奏をおこないました。

普段は日暮れとともに閉門するため、 夜間には入場することができない青島神社に特別に入場することができました。このプログラムは、宮崎大学地域資源創成学部 3年生 天畠響希さんに企画したものです。

演奏は、アコースティックライブで一緒に活動している

N-Oneさん。ふるさとんなどの3曲程演奏いただきましたが、心に染みました。演奏に涙される方もいました。青島神社からの星空もキレイでした!

その後、宮崎市内のフルーツカフェに出かけたメンバー、ホテル内で26時まで交流したメンバーなど、青島の夜を楽しんでいただきました。

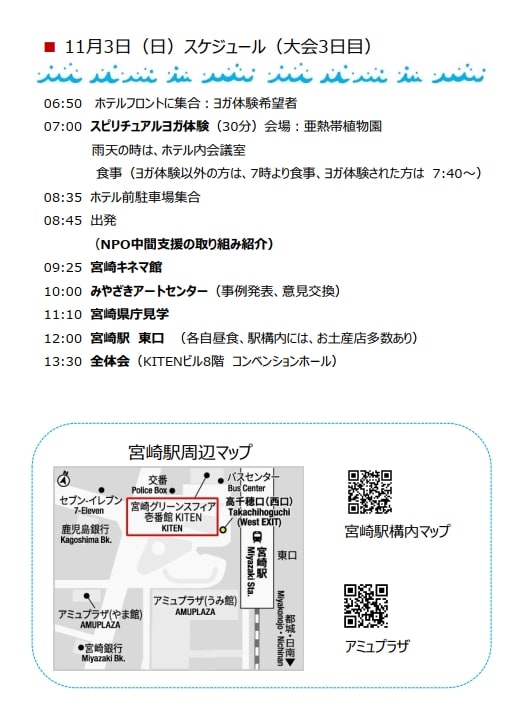

11月3日(日)3日目宮崎県立青島亜熱帯動植物園にて、7時より希望者によるヨガ体験にてスタートしました。

インストラクターは、横山香澄さん。ヨガを通じて人々の心が安定し、誰もが生きやすい世の中を造りたいという思いで活動を続けています。横山さんは、当ブロックの会員です。

食事のあと、宮崎キネマ館に向かいます。同館は、特定非営利活動(NPO)法人が運営する映画館として、日本で最初に誕生した映画館 です。

理事長より、1995年より開催している“宮崎映画祭”を企画・運営し、宮崎映画祭実行委員会のメンバーが中心となって、宮崎県内で18番目となる特定非営利活動(NPO)法人“宮崎文化本舗”を設立し、2000年10月3日に宮崎県からの認証を正式に受けました。宮崎文化本舗さんには、県央地区のさまざま活動団体の支援のほか、災害時には宮崎市内の災害支援拠点として、全国の被災地支援を支えています。

みやざきアートセンター(アートセンタービル3~6F)は展示スペースや小規模ホールなどを備えており、市民が気軽に利用できる「まちなか」の活動拠点として、宮崎市中心市街地活性化のシンボルになることを目指しています。

運営は、指定管理者みやざき文化村(特定非営利活動法人 宮崎文化本舗+特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター)が行っています。みやざき文化村では、より多くの方に日常的に文化・芸術に親しんでいただけるよう、さまざまなジャンルの展示・イベントを企画しています。

続いて、宮崎県庁へと向かいました。

宮崎県庁本館は、現役の県庁・本庁舎としては日本で4番目に古い。(国登録有形文化財に指定)

この宮崎県庁見学ツアーは、県庁を新たな観光資源として活用するため2007年より始まりました。

観光目的で宮崎県庁を訪れた県内外からの観光客に対して、県庁の隠れた魅力をより深く知ってもらうため、ボランティアガイドがその成り立ちや魅力を解説しながら案内するツアーとなっています。

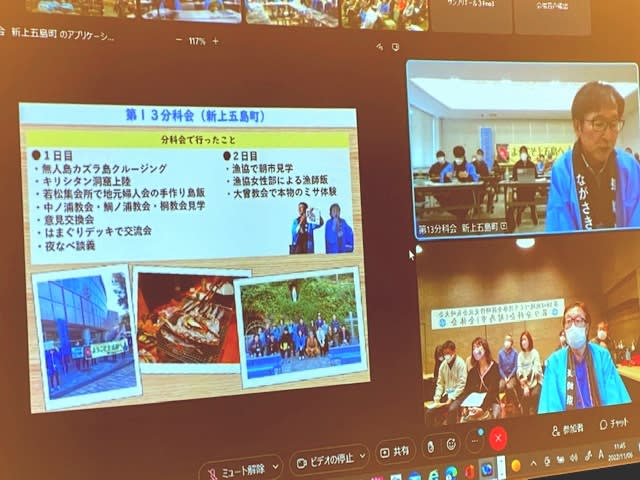

お昼を挟んで、最終プログラム全体会。各分科会の開催結果の報告を通じて、全体での情報共有・意見交換を行いました。来年開催予定の栃木県の紹介など、会を締めくくる楽しい時間となりました。

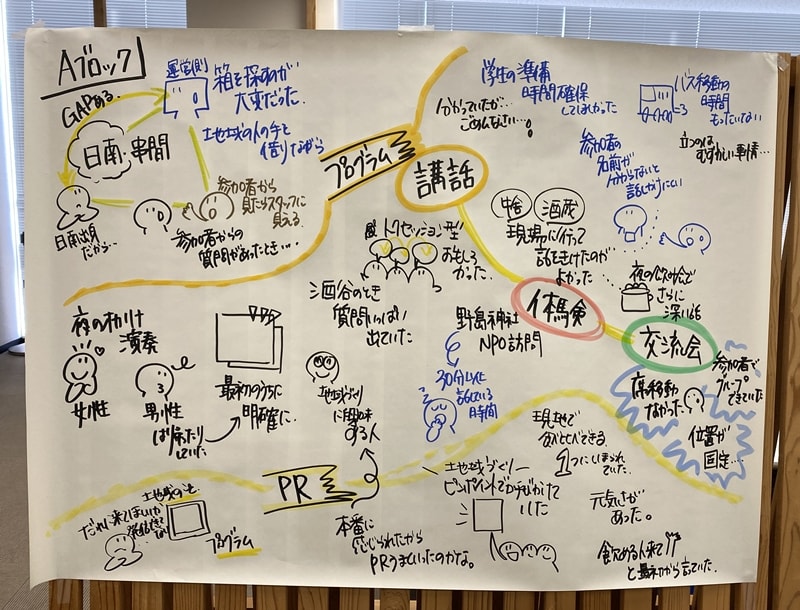

2年間にわたる準備を経て、多くのプログラムを無事に実施できました。参加者の皆様には宮崎地域の魅力を存分に楽しんでいただけたと思います。一方で、時間に余裕のないスケジュールであったことも反省点として挙げられます。

私自身、この大会を通じて多くのエネルギーをいただき、活動へのモチベーションをさらに高めることができました。ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。