年末関西旅行の旅行記が完結しないうちに、今年初の遠征、「福岡・北九州 新春の旅」が近づいてきてしまいました。

かぶらないように、ペースを上げなければ

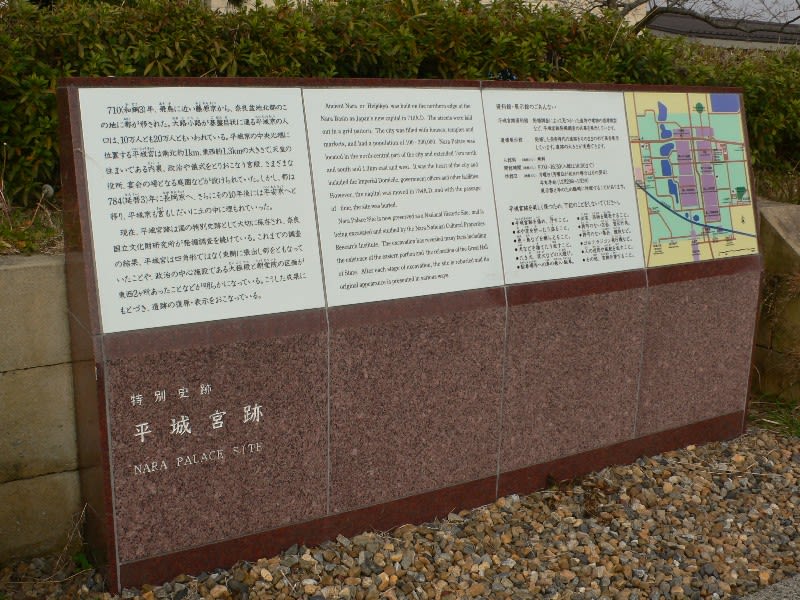

というわけで、「年末関西旅行記(その11)平城宮跡の巻」のつづきです。

予定外の平城宮跡散歩をこなした私は、チェックインしたホテル の自室でしばし休憩

の自室でしばし休憩 を取りました。こんなとき、靴

を取りました。こんなとき、靴 を脱いでカーペットの上を歩く

を脱いでカーペットの上を歩く のって、なんと気持ち良いのでしょうかねぇ。

のって、なんと気持ち良いのでしょうかねぇ。

が、私はそれだけでは満足しません まだ時刻は15:30、暗くなるまで間があります。

まだ時刻は15:30、暗くなるまで間があります。

今朝、ビックカメラで買ってきたLANケーブルを使って、PCをインターネットに接続し、さっそく調べ物。

調べたのは、興福寺国宝館の開館時間です。

今回の奈良の旅、その目的の一つに、興福寺国宝館に行って、阿修羅像ほか興福寺が誇る仏像の名品の数々を見ることがあったのですよ。

もし2日目に見る時間がなければ、3日目の朝に散歩がてら興福寺まで出かけて拝見してこようとまでおもっていたくらいです。

で、興福寺国宝館の拝観時間は、

9:00~17:00(入館・入場は16:30まで)

です。

ホテルから興福寺までは徒歩 で10分くらいの距離。こりゃ行くしかありません

で10分くらいの距離。こりゃ行くしかありません

さっそく、脱いだばかりのスニーカーを履き直し、意気揚々と出発しました。

時間に余裕がありましたので、まず、猿沢の池を見物しました。

2年前に興福寺に来たときは南円堂の辺りから見下ろしただけだったんですよねぇ。

この辺り、いかにも団体旅行をあてにした旅館が何軒もあるのですが、そのほとんど全部が、高校ラグビーの全国大会にやって来たチームを迎え入れていました。

猿沢の池から南円堂に向かう石段を上って、興福寺の境内に入り、前回、完全に見落とした 北円堂を見学。

北円堂を見学。

北円堂は、承元4(1210)年頃に再建されたといいますから、五重塔(1426年頃に再建)や東金堂(1415年に再建)よりも遙かに古く、もしかすると現存する興福寺の伽藍の中では最も古いかもしれません。それにしては保存状態が素晴らしい

再三再四にわたって兵火にさらされながら、それでも白鳳時代・天平時代の文化を伝えてきた興福寺にとって、最大の危機は明治始めの廃仏毀釈だったと聞いていました。

五重塔が現在の価値で数万円の値段で売りに出されたものの、解体費用がかさむという情けない理由 で買い手がつかなかったというのは、有名な話です。

で買い手がつかなかったというのは、有名な話です。

私は、そんな危機をもたらした主犯は廃仏毀釈を進めた明治政府や輿論だと思っていました。ところが、今回のガイドブックにした「街道をゆく(24) 近江散歩、奈良散歩」の中で、司馬遼太郎さんは異説を展開しています。

この寺は、明治初年、興福寺をみずから捨てたのである。

と。

詳しくは本書を読んでいただきたいところですが、私なりに要約すればこんな感じです。

元来、藤原氏の氏寺として創建された興福寺は、代々、藤原氏の子弟を塔頭・子院のトップとして受け入れてきた。興福寺に「天下った」藤原氏の子弟たちは、身分こそ「僧」ながら、裕福な興福寺の財政の下で、公家そのままの生活を送ってきた。

それが、明治維新を経て、廃仏毀釈運動が起こると、「天下り藤原氏」たちは、「もしいま僧をやめて神職(徒然煙草注:春日大社の神職)にならなければ禄をうしなう、位をうしなう、すべてをうしなう、というあせり(前掲書)」から、興福寺を捨てた、という次第。

司馬さんは、かなり皮肉めいて、こう書いています。

のちに成立する奈良公園のうつくしさは、興福寺を毀つ(こぼつ)ことによって成立したのである。いまここに散策する私どもが、なにものかに感謝せねばならぬとすれば、旧興福寺の末期の僧たちの無信仰に対してその意を捧げるべきだろうか。

ここで敢えて「旧興福寺」と書かれているのは、現在の興福寺と明治初年に「捨てられた」興福寺とは別の寺院だといってもよいこと、現在の興福寺のお坊さんたちの名誉を守るためだとのこと。

話を2009年12月26日の興福寺に戻します。

夕暮れの、ほんのり染まった五重塔と東金堂がきれいでした。

今回は東金堂の仏様たちを拝観することなく(2年前にじっくり拝ませていただきました )、お目当ての国宝館に向かいました、

)、お目当ての国宝館に向かいました、

鉄筋コンクリート造りの、さほど大きくもない国宝館ですが、これほどまでにレベルの高い美術品が、これほどまでに高い密度で陳列されている空間を、私は他に知りません。

阿修羅像を始めとする八部衆像や十大弟子像は言うに及ばず(うち拝観できたのは5~6体くらいかな?)、ほのぼのとした旧山田寺講堂本尊仏頭とか、なんともかわいらしい天燈鬼・龍燈鬼立像とか、かなり小さいけれど細部にわたって日本版ルネッサンス=鎌倉時代の空気を伝える金剛力士立像とか、冗談じゃありません

できることなら、今の国宝館の3~4倍の規模の施設で、常時展示してもらいたいです

何度でも行きたいです、興福寺国宝館

そうそう、これを忘れずにお知らせしておかなくては…。

国宝館は1月18日からリニューアル工事のため休館(再開は3月1日)だそうです。

くれぐれもご注意くださいませ

こうして、短い時間ながら深ぁ~い感動を味わった私は、再び猿沢の池の畔に戻って気持ちが収まるのを待ち、ホテルに帰ったのでした。

いやはや、ホント、肉体的には疲れたけれど、充実しまくりの2日目でした

つづき:10/01/08 年末関西旅行記(その13)東大阪の巻

つづき:10/01/08 年末関西旅行記(その13)東大阪の巻

のは、、、

のは、、、

と近づいていきました。

と近づいていきました。 。

。

…。

…。 でした

でした

を作っているのでしょうから、これも仕方ないことかもしれませんけれど…

を作っているのでしょうから、これも仕方ないことかもしれませんけれど…

」と思ったのでした

」と思ったのでした からカバンを取り出して

からカバンを取り出して