◆写真 1 絣括り後、藍と茜で染めた糸束

◆写真.2 絣括りを解いたばかりの糸束

2008年10月10日発行のART&CRAFT FORUM 50号に掲載した記事を改めて下記します。

『インドネシアの絣(イカット)』-イカットの染料<Ⅱ>特別な赤(後編)- 富田和子

◆正体は油

2008年10月10日発行のART&CRAFT FORUM 50号に掲載した記事を改めて下記します。

『インドネシアの絣(イカット)』-イカットの染料<Ⅱ>特別な赤(後編)- 富田和子

◆正体は油

経緯絣の伝統的な技法が継承されているバリ島の村で、驚くほど鮮やかに染まった下染めの正体は「油」だった。確かに実習の結果を見ても、油で下染めをした糸が最も濃く染まっていたが、「油+何か」が必要なはずだと思い込んでいた私にとってこの事実は驚きであった。では、なぜ油が良いのだろうか。いったい油はどんな役割を果たすのだろうか。資料を探しているうちに他の地域でも、木綿に赤色を染める時に油を用いる方法が昔から行われていることがわかった。

トルコやギリシャの様々な地域で行われていたのは、西洋茜の根から採れるアリザリンを染着させ、トルコ赤(Turkey red)と呼ばれる色を出すために、まず石灰の入った酸敗したオリーブ油に浸し、次に硫酸アルミニウム溶液で処理し、最後に蒸気をあて媒染した木綿の布を、水に細かく懸濁させた染液で処理するとコロイド状の金属水酸化物が繊維に付着し、それが染料分子と結合して錯塩すなわちレーキを形成するという方法である。(*1)17世紀~18世紀にはトルコ赤で染めた糸は高価であるにも関わらず、ヨーロッパでは飛ぶように売れ、織物や刺繍や縫製作業のために欠くことのできないものになったという。しかし、「トルコ赤」の染色法にあるオリーブ油の果たす役割については、資料の中から見つけることはできなかった。

◆植物繊維の構造…セルロース分子が長く連なり、結晶部分と非結晶部分を適度におりまぜている(*3)

◆アリザリンの分子模型 C14H8O4

当初、油を用いる下染めは赤を染めるためにこそ必要なのだと思っていたが、メキシコの貝紫染めで「牛脂石鹸」を下地に使ったという体験談を耳にした。木綿糸を貝紫で染める前にセボ・デ・バカ(牛脂)の石鹸でよく洗い、乾かして染めると良いと教わったことを精練の意味だと解釈し、糸を石鹸で洗いきれいに濯いだところ、その糸の染まり具合は良くなかった。実は…『貝の染液は糸に何の細工(処理)をしなくても紫色に染着発色はするが、濃いきれいな紫色に染めるにはセボ・デ・バカで洗った後、濯がずにそのまま糸を乾かして染めるという“秘訣”があったのである。彼等、染め人達にとっては、このことは公然の秘密、いや常識になっているのだろうが、ドンルイス村で最初に出会った染め人ビクトリオもセボ・デ・バカのことは一言もいわなかった。』(*2)という事である。糸に必要とされたものは石鹸ではなく、牛脂であり、貝紫の染色でも油は一役担っていることを知った。

一般的に動物繊維の絹や羊毛に比べ植物繊維の木綿や麻は染まりにくい。絹は主にフィブロイン、羊毛は主にケラチンというアミノ酸から構成されるタンパク質でできている。タンパク質は各種の染料の物質と結合しやすく、染着性にすぐれている。また媒染剤の金属塩やその他の物質を吸収したり、反応する性質に富んでいる。一方、木綿はほとんど中性のセルロース分子から構成されていて、タンパク質のような性質を持っていない。さらに木綿繊維の構造上からも色素が繊維の内部まで浸透しにくいことが「苦労を伴う木綿の草木染めとなっている。 いかにして木綿に処理を施し、染料が染着されるような性質を持たせるか、古来より先人達は知恵を絞ってきたのだった。

◆実習の分析結果

木綿の草木染めに油が有用であることはわかったが、なぜ油なのかという疑問は解決しなかった。そこで、長野県情報技術試験場・繊維科学部に実習結果の糸サンプルを送り、分析を依頼したところ、次のような見解をいただいた。

クミリによる下地は油の酸敗によって生成した脂肪酸が染着を促しているのではないかと考え、糸に少量の水を付け、そのpHを調べたが、着色前、着色後ともに中性であり、促染効果があるほどのpHにはなっていないと判断した。また、着色された糸を40~400倍の顕微鏡で観察すると、染色されている、つまり、繊維に着色していると評価できるのはタンニン酸で下染めした糸だけであり、木の実で下地をした糸は、繊維にはほとんど色が着いておらず、繊維の表面あるいは隙間にある付着物(油脂等)に色が着いているにすぎない、また、油は木の実での下染めよりはなめらかに繊維を覆っており、一見染まっているようにも見えるが、まわりに滲み出してしまう。ただ、バリ島で着色された糸は付着物の粒子が小さく、実習でクミリ下地したものよりもかなり工夫されたものと思われる。また、通常、油汚れはリグロインまたはエタノールで溶かし出せるが、バリ島のものはほとんど溶け出さず、実習の油の糸は溶け出してしまうので、この点に於いても、かなり工夫を重ねた方法だと思われるということであった。

◆木綿染め研究グループで実習した、クルミ(胡桃)で下染めした糸をインド茜で染色

長野県情報技術試験場での顕微鏡による観察結果を映像で見たいと思い、今回この原稿を書くにあたって、撮影してみた。綿コーマ糸4/10を使用したので、まず4本合わせてある糸の撚りを戻して1本にした糸をさらに細い繊維一本ずつが見えるようにほぐした数本の繊維を顕微鏡で見たもの。

70倍顕微鏡 撮影:富田和子

長野県情報技術試験場での顕微鏡による観察結果を映像で見たいと思い、今回この原稿を書くにあたって、撮影してみた。綿コーマ糸4/10を使用したので、まず4本合わせてある糸の撚りを戻して1本にした糸をさらに細い繊維一本ずつが見えるようにほぐした数本の繊維を顕微鏡で見たもの。

70倍顕微鏡 撮影:富田和子

繊維はその種類に関わらず、細長い形をしている繊維の分子が多数集まって、さらに細長い束をつくり、目に見える1本の繊維となっている。「糸が染色されている」と言えるのは化学的に結合をしているか、もしくはある程度以上の堅牢度を持つ状態であるという。指摘されたように実習した糸サンプルの撚りを戻し、細い繊維一本ずつが見えるようにほぐしてみると、確かにタンニン酸下地以外の糸は染まらずに残っている白さが目立っている。残念ながら実習結果は糸を染めたとは言えない状態であった。分析していただいた結果からもわかることは種実をそのまま潰して使うよりも、やはり油の方が適しているようである。しかし、油ならば良いというわけではない。エタノールで溶け出してしまう実習の下地のものと、溶け出すことのないバリ島のクミリ下地のものとの違いは何なのだろうか。油の成分、灰の成分、灰汁に使う雨水、灰汁の作り方、そして費やされる月日…。 全てが違っていたといえばそれまでだが、このバリ島の糸の「工夫されたもの」が一体何であるのか、謎はなかなか解き明かすことができなかった。

◆それから月日は流れ…

実は実習を行ったのは13年も前のことである。恥ずかしいことにその後の不勉強のため油の謎は未だにわからぬままである。 ただ、木綿染め研究グループで必死に染めた3年間の糸サンプルは今も貴重な資料となっている。赤を染めるための下染めの実習は糸を確実に染めるという点では不十分に終わったが、常識というものがくつがえされたことは実に興味深かった。糸を染める時には火に掛けて煮るのが当たり前だと思っていたが、木綿糸の場合は水温でも充分に染まることを実感した。 また、糸を染める前には精練をして染色のじゃまになる脂肪分やその他の不純物を取り除かなければならないと習い覚え、十数年その通りにしてきた私の頭には、未精練の糸にしかも油を付けて染めるなどということは、想像もつかないことだった。だが、それは繊維産業の発達した日本における機械生産のための常識であったことを改めて認識させられた。色素の染着しにくい木綿糸が堅牢に生き生きと染まりあがるために、その土地にふさわしい方法で「工夫」は必ず行われているのだった。

5年ほど前から、イカットクラスの授業でも、木綿糸の下地にクミリを取り入れてみるようになった。その結果、以前行った木綿染め研究グループの実習方法では、用いた油の分量が多すぎたこと、また、糸を浸ける期間が短すぎたことに気付き、クミリの量は半分に減らし、浸ける期間は2~3日から1ヶ月へと変更した。油の分量が多いと、色が滲み出して周囲を汚し、ベトベトした感触で糸同士もくっついてしまい、織る時の開口が困難で、非常に扱いにくいものになってしまったが、油分が適量であれば、いつまでも油が滲み出てくることもなく、蝋引きした糸のように丈夫になり、かえって扱いやすくなる。また、クミリと灰汁を混ぜた液に漬け込んだ糸はしばらくすると、独特な臭いを発散するが、その臭いが強烈なほど染まり具合が良く、その時の気候はインドネシアのように暑い時期の方が適していることも、生徒達の体験からわかってきた。トルコ赤の染色には酸敗したオリーブ油が使われる。「酸敗」とは油脂が空気や水分との接触、光、熱、細菌などによって分解し、不快な臭いを生ずるとともに酸っぱくなることと辞書には書いてある。以前の研究グループで行ったよ・u桙、に2~3日では酸敗には至らないので、ここに謎を解く鍵の一端があるかもしれない。

◆もうひとつの重要な役割

そしてもうひとつ、イカットの下地にクミリの油が使われる重要な役割に気付いた。

イカットの製作手順としては、木綿糸をまずクミリで下染めし、漬け込みと乾燥で約1ヶ月半、糸が充分乾いたら、整経し、糸束ごとに分け、重ね合わせ、絣括りをする。写真1はビニールテープで染まらずに白く残す部分を括り、 藍と茜で染めたあと、乾かして絣括りを解いたものである。クミリで下地をした糸は、染料をたっぷりと含み膨らむ一方、テープで防染した部分は、まるで蝋を塗ったようにクミリの油で覆われ固まっていて、テープの内側でしっかりと防染の役目を果たしている。 このクミリの効用は実際にイカットを製作して初めてわかったことである。渋いイカットに極彩色の色糸が使われたりするように、天然染料と化学染料が併用されたイカットは多くの地域で見られるが、なぜイカット部分だけは、変わらず天然染料で染められているのだろうか。昔から行われている絣括りの技法が糸染めまでを含めた工程の一貫として捉えられていることで、天然染料の使用がかろうじて保たれているとも考えられると以前書いたが、イカットの技法のうちで重要な絣括りにおいて、天然染料をよりよく染めると共に、括った部分の防染効果にもすぐれているとなれば、クミリは欠かすことのできない重要なアイテムであり、この関係性ゆえに、化学染料が発達し身近な染料となっている地域でも、未だにイカット部分は天然染料が使われているのではないかとも実感している。

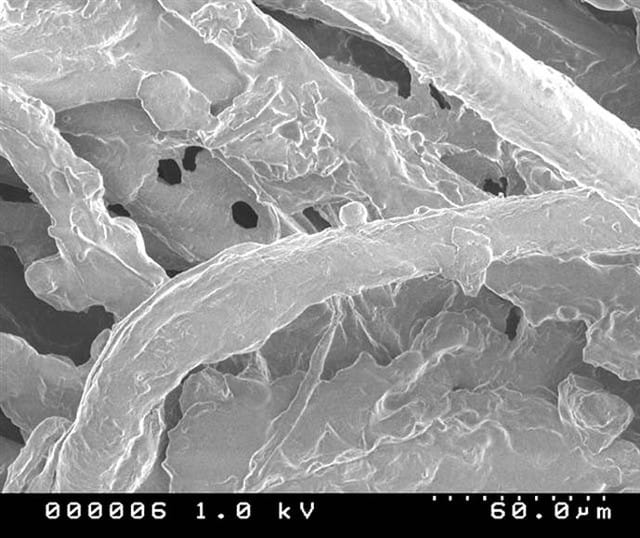

◆未精練の木綿糸(約500倍)

◆クミリの油で下染めした木綿糸 (約500倍)

◆ 今後の展望

この夏より新たに、当研究所三宅所長の紹介で、武蔵工業大学知識工学部自然科学科の吉田真史先生に実習結果の糸サンプルの分析を依頼している。先日、大学の化学実験室にお邪魔して、電子顕微鏡や分析装置などを拝見し、分析方法を説明していただいた。クミリの下染めについては、電子顕微鏡写真の撮影のみが行われたところであり、まだまだ、分析結果を報告するには至ないが、電子顕微鏡写真のデータをいただいてきた。撮影は未精練の木綿糸、クミリの油で下染めした木綿糸、未精練の木綿糸を染色したもの、クミリの油で下染めした木綿糸を染色したものに分け、約40倍~10,000倍の映像になっている。まだ始まったばかりの試みで、今後どのように展開していくかはわからないが、謎の正体を少しでも化学的に解き明かすことができればと思っている。 染めへのこだわりは人によって違うが、バリ島のトゥガナン村で作られる経緯・u槭Rの染色で、本当に良い色を染め出すためには数年間を費やすという。そんなw)風に染めた糸で織られた布は、油のおかげかどうか…まだ定かではないが、年月が経つほどに濃く、深く、すばらしい色になっている。村人たちは50年物、80年物といったグリンシンを誇らしげに、ひろげて見せてくれた。簡単に堅牢に染色するためには化学染料を使った方が便利なことは確かだが、天然染料から化学染料へと移り変わる中で、私たちが見捨ててきてしまった価値あるものも確かに存在するのである。インドネシアの染め方に習って始めた研究は楽しい謎がいっぱいで、自然と向き合って生きてきた人々の知恵に、今の私たちはまだまだ追いつけずにいる。

[引用文献]

(*1)「フィーザー有機化学(下)」 p.876 丸善(1971)

(*2)京田誠・星野利枝『月紫染紀行」 p.94~98 染織と生活第25号 染織と生活社(1979)

(*3)「原色現代科学大事典(9一化学)』p.191 学研(1968)

[参考文献]

(1)吉岡常雄 「天然染料の研究」 p.164 光村推古書院(1974)

(2)前川悦朗「天然染料の不思議を考える(上)」 染織αNo.184染織と生活社(1996)(3)高橋誠一郎「木綿の草木染-その特性と技法」 染織αNo.54染織と生活社(1985)

研究報告の執筆にあたり、長野県情報技術試験場繊維科学部 堀川精一先生、 名古屋工業大学名誉教授 前川悦朗先生、武蔵工業大学博士 吉田真史先生には多くのご教示を頂き、心より御礼申し上げます。

(*1)「フィーザー有機化学(下)」 p.876 丸善(1971)

(*2)京田誠・星野利枝『月紫染紀行」 p.94~98 染織と生活第25号 染織と生活社(1979)

(*3)「原色現代科学大事典(9一化学)』p.191 学研(1968)

[参考文献]

(1)吉岡常雄 「天然染料の研究」 p.164 光村推古書院(1974)

(2)前川悦朗「天然染料の不思議を考える(上)」 染織αNo.184染織と生活社(1996)(3)高橋誠一郎「木綿の草木染-その特性と技法」 染織αNo.54染織と生活社(1985)

研究報告の執筆にあたり、長野県情報技術試験場繊維科学部 堀川精一先生、 名古屋工業大学名誉教授 前川悦朗先生、武蔵工業大学博士 吉田真史先生には多くのご教示を頂き、心より御礼申し上げます。