◆橋本真之「林檎」(1966年)油彩

◆橋本真之「塊」 (1966年以前) 油彩

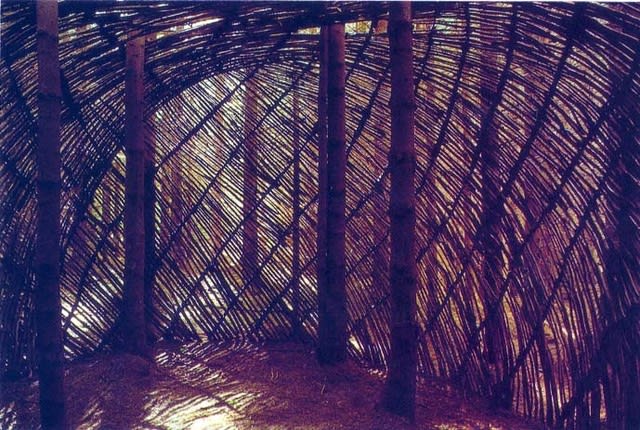

◆調宮神社のケヤキ(1980年代初め頃筆者撮影)

2000年2月1日発行のART&CRAFT FORUM 16号に掲載した記事を改めて下記します。

「十九歳への返書」 橋本真之(造形作家)

文学の世界では、処女作がその作家をほぼ語っているとは良く言われることだが、美術の世界で処女作というようなものは、その作家に対する強い関心が初期の仕事にも目を向けるのみで、殆ど見るに耐えないものである。美術というものは、造形的成熟のないところでは言葉を持たぬに等しいのであろう。言葉を持ち得ぬ時期の美術家の自己実現への模索が関心を持たれるとしたら、当然のことながら、後の仕事の成就の力によるものである。しかし、当の作家には初期の仕事ですら、自己の全体と思わずにはいられないところに、自己実現の願望とは裏腹な、人間の矜持というものがある。人は現在を初期であると思う程には、自らの生を全体の中に位置付けることが難しい。しかしながら、反対に青年が自らの仕事を初期であると位置付ける時、まだ前例に倣っていることが判明する。

私は二十代の初めに、少年期から慣れ親しんだ油彩画の絵画世界を離れたが、その頃描いていた油彩を、三十年も経て改めてゆっくりと見返す機会を持った(注1)。今になって、もう少し続けて展開できなかったものかと、口惜しく思ったが、実際のところ、当時の私には精神的よりも、むしろ生理的に限界だったのである。今さらながら大成した大画家達の忍耐のエネルギーを考えずにはいられなかった。十点に満たぬ小画面の油彩画だけが、私の現在につながり得るものと認められたのだったが、何とも収穫の貧しさを思わないわけには行かなかった。けれども、見る人が見れば、殆どここから橋本の根拠は読み取れると思われるに違いない。そして再び戻り得ない闇雲で力まかせな探求の場が存在していたのを見るだろうか?それは安定を欠いた成長期の青年の集中力によってのみ見得る、世界の揺れ動きである。

一人の作家の初期の仕事を見れば、およそその作家の資質がどのあたりにあるか、見てとれるものだが、その作家を取り囲んでいる世界の様々な夾雑物が取りついて、目がくらんでしまう場合もあるだろう。青年期の野心が方位を探し出せずに、外界に振りまわされている凡庸な場合は別として、自らの出発の根拠の鉱脈をさぐり当てた青年期の仕事は、応々にしてひどく素っ気なくて、誰も見向きもしないようなものであることが多いかも知れない。そうした鉱脈というものは、金塊のように燦然として派手派手しいものではなくて、それ以前の誰もが見過して来たものだからである。空間の蔭りのように、見過して来たものに気付くためには、特権的な『時』を待ち続ける固有の資質というものが必要である。誰れしも自らの前に居た人々の例を倣いながら出発せざるを得ないのだが、自身の充足のために、本当に異和感がないのかと問うて見れば、前例はついに自らの充足たり得ないことを知らねばなるまい。人は様々に学ばねばならぬだろうが、実のところ、自らの充足感の構造に問いを向ければ、異和感が何によるのか、はっきりと見えて来るはずだ。経験が人の資質を複雑に形作って行くのに違いないが、経験に対処した自身の意志に形作られても行くのだろう。この経験は苦々しいものだ。私にとって青年期は、その苦々しさに耐えて外界と内界を見続けることだったが、一般的にそうした時代が口に出される事はなくて、羞恥心から、それらはあやふやな経験として内奥にしまわれ、やがてどこにしまったのかも忘れ去られて行くのに違いない。青年の苦々しさは他人には腫れ物のようで触れがたいものだ。当の青年の呻吟する姿の切れ切れの言葉や行動を、ポーズなどと言っていられるのは、すでに常識的な断念にからめとられて、世界をそのようにあるものとして生きることを始めたためだ。次第に磨滅して忘れ去られて行く異和感に、逆にいつまでも固執するのは、おそらく固有の資質がいつまでも異和感を失わせず、やがて癌細胞のごとく異物感にさえ成長して行くとすれば、それはその作家の生涯のエネルギーとまでなって行くのである。ついに前例が何の役にも立たぬ時がやって来るのだが、そこに一人の作家が居ることになるわけである。

こうした常識に類することを、今さらのように書くのも、当の私が老人の常識を知り始めたならいに違いない。けれども、今日の呻吟する人々の姿勢が見えて来るためには、老人のかっての呻吟を語らねば通じ合えぬものと思われるからに他ならない。今日には今日の呻吟があるはずだが、耳つんぼの老人には聞こえぬだけの話しである。

彭祖(注2)の八百歳の生を思えば、私達の生は初期に過ぎぬのであると自覚して生き得るが、明日をも知れぬ生の長さに恃んでいる内は、何事も出発もされ得ないだろう。生を終えたところから始まることを知るために、私はすでに五十年を過ごして来たのかも知れぬ。ところで、二十年以上も週末になると通っている勤め先が浦和にあって、彩光舎という美術研究所なのだが、その建物の前の中山道をはさんだ神社を調宮神社という。駒犬ならぬ駒うさぎで知られた古い神社である。境内にはケヤキの古木群があり、その魁偉な姿が、勤め先での軋轢の苦い思いを押して通わせ続けたひとつの理由だったかも知れぬ程、凄じいエネルギーの塊のような古木群である。その古木の中でも、ことに私の目を引いていたケヤキがあって、中山道ぞいの石の囲いを押し倒しかねない状態のケヤキがあった。その木こぶをかかえたケヤキが、昨年の台風に弱った樹幹を折られて、夜の中山道に倒れ道をふさいだ。クレーン車がやって来て大騒ぎだったが、根本から三~四メートルを残して、まだしばらくは健在かに思えた。しかし、ケヤキは今年の夏、立枯れた。おそらく八百年の生を今年終えたのだと言えば落語だが、私は少なくとも私の生を超えて生きるに違いないと思い込んでいた樹木の死を見たのだった。この特殊な日本的なあまりに日本的な場処に育ったがゆえに、生を全うした樹木の充足を見たと思った。この生の初期が私達の五十年の生のようなものだと思い至ると、誰しも全て『生』というものは生の長さとしてとらえ勝ちだが、死の後に何が始まり得るかが、問いとなり得ぬ、つまり解答のない運動の始まりなのである。こんな言葉はなぞめいて聞こえるだろうか?実に簡単なことだ。生の反映としての作品というものは、作者の存在を離れて、ついに社会的に自立するのである。自立したところで、力を失なって行く作品が殆どなのであるが、力を得て行く作品は、作者を押しのけ、怪物めいて、自らの内に充填され続けた世界を、他者を介して真に開示し始める。作者を離れるとはそういうことだ。ひとは、そこに私と作品とを同一化する願望を錯術と言うだろうか?

八百歳?の樹の傍らを歩きながら考えた。作品の生命とは、いかなるものであり得るか?と。私の日々の生の錯誤はたわいもないが、その生を反映した作品世界の構造が運動すると考えた時、樹木もまた物質的運動構造であると思い得たのである。人は人をエネルギーとして持続し得るのであって、他に何を恃み得るのか?何ともあっけない結論だ。何もかも聞き厭きた人々は常套な結論を侮蔑するが、それでは何処から出発して何処へ行きたいのか?この場処から出発する以外に何処からも出発なぞできはしない。そして、この物質のあわいに消滅する他に何処に消滅する場処もないのである。消え去った場処にいくたりかの他者がやって来て、そのささやかな空虚を埋めることができずに、たたずむだけだとしても、彼等の生の連鎖が作品世界の構造をめぐって輝くのであれば、輝ける存在現象は、この世界にあえかな上澄みを持たらすに違いない。あるいは、自然の運動がその空虚を埋めつくすのだとすれば、それこそ私の望むところである。

(注1)『橋本真之初期作品展(1966~1976)』1999年9月13日~19日ギャラリー緑隣館にて開催。筆者・橋本真之は1947年生まれ。初期作品展は18歳以前の油彩作品から二十代の終わりに発表した鉄による作品「運動膜」まで、初期の橋本の展開をたどった。

(注2) 彭祖-中国における八百歳の長寿を生きたという伝説上の人物。

(注2) 彭祖-中国における八百歳の長寿を生きたという伝説上の人物。

◆「ALOHA MODO」若井麗華

◆「ALOHA MODO」若井麗華 ◆「SWIM MODO」 若井麗華

◆「SWIM MODO」 若井麗華