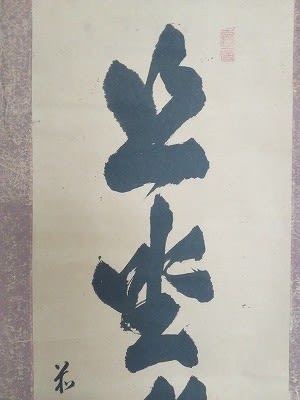

今回の書は、いわゆる大徳寺物の書軸です。

全体、35.6㎝x172.6㎝、本紙、27.3㎝x100.7㎝。江戸時代後期。

筆者は、大徳寺444世、諦道宗當。

諦道宗當(安永四(1775)ー天保七(1836)。日向生。臨済宗の僧。自号は閑眠子。大徳寺444世。

軸の書『且坐喫茶底』は禅語です。

元々は、あの有名な長谷川等伯『利休居士像』(重要文化財)に書かれた春屋宗園の讃によります。

(『利休居士像』長谷川等伯筆、春屋宗園讃)

頭上巾兼手中扇、儼然遺像 旧時姿、

趙州且坐喫茶底、若不斯翁争得知

頭上の巾、兼ねて手中の扇、儼然たる遺像、旧時の姿、趙州(和尚)の且坐喫茶の底、若し斯翁あらずんば争(いかで)か知るを得ん

『且坐喫茶底(しゅざきっさてい)』は、4文字禅語『且坐喫茶』として使われる方が多いです。『且坐喫茶(しゃざきっさ)』の読みは、「且(しばら)く坐して茶を喫せよ」、したがってその意味は、「まあ座って、お茶でも飲みましょう」となります。「底」は、「極み」の意ですが、『喫茶去』の「去」と同じく、語の意味を強調するために使われていると思います。ですから、『且坐喫茶底』は、『喫茶去』とほぼ同じと考えて良いでしょう。

『且坐喫茶底』と『喫茶去』は、いずれも、趙州和尚による禅語です。

ただ、『且坐喫茶底』は、大徳春屋国師 が茶聖、利休の肖像におくった讃です。その中で、利休がいなかったら、『且坐喫茶底』を知ることはなかっただろうと述べています。スーパースター利休のお墨付きです。茶掛けの禅語としては、『喫茶去』よりマイナーな『且坐喫茶底』の方が、有難味は大きいのかも知れませんね(^.^)