面白古文書『ゆめあはせ』の4回目です。

7、8頁、夢占いが16種のっています。

右上から二つづつ、順に見ていきます。

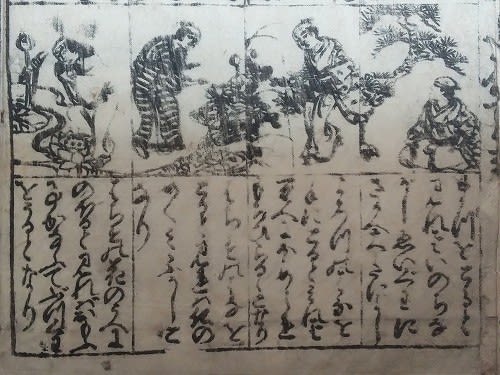

ふくろとますを 袋と升を

得ると見れは 得ると見れば、

へんざいてんのふく 弁財天の福

をたまハるなり を給わるなり。

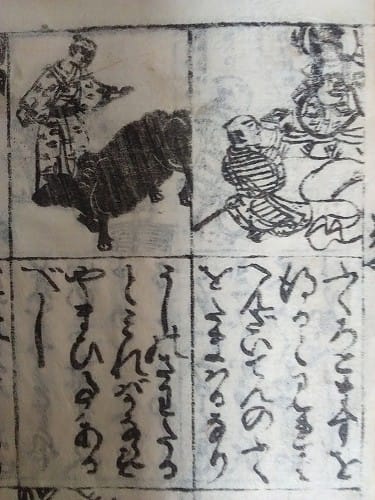

うしのさりたる 牛の去りたる

とミれバかならず と見れば、必ず

やまひ事ある 病事ある

べし べし。

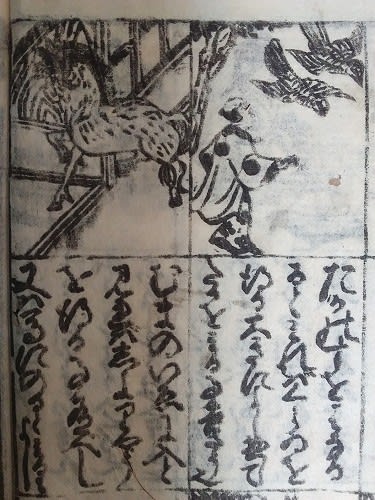

たかのすをはなる 鷹の巣を離る

るとミれバくらいを ると見れば、位を

得る大きによし惣して 得る。大きに良し。惣じて

たかをミる事吉さう也 鷹を見る事吉相なり。

むまのいゑに入と 馬の家に入ると

見れバしよりやう 見れば、所領

を得る事有べし を得る事有べし。

又ハ馬にのるとミるもよし 又は、馬に乗ると見るも良し。

うしをころすと 牛を殺すと

見れハ大きによろ 見れば、大きによろ

し思ふ事かなふ し。思う事叶う

なり なり。

からすをとると カラスをとると

見れバ国のぬし 見れば、国の主

になるしよりやう になる。所領

を得るなり を得るなり。

とりのすをとると 鳥の巣をとると

見れはふくを 見れば、福を

まふくるしよりやう もうくる。所領

をたまわる也 をたまわるなり。

山ふしのくると 山伏の来ると

見ればかならず 見れば必ず

ぬす人事に 盗人事に

あふべし あうべし。

しやうしのあしの 障子の脚の

おつると見れば 落つると見れば、

子につけていむ 子につけていむ

べし べし。(意味?)

きんしやをたつ 錦紗を裁つ

と見れバふ と見れば、富

つきにさかへて 貴に栄えて

よし 良し。

しろぬのをたつ 白布を裁つ

と見れバあしき と見れば、悪しき

事あるべしつゝ 事あるべし。慎

しむべし しむべし。

あさのをゝくると 麻の緒を繰ると

見ればむつかし 見れば、難し

きことあるべし き事あるべし。

よく〳〵いむべし よくよく忌むべし。

いとを見だすと 糸を見出すと

見ればこゝろ 見れば、心

にかゝること有 にかかる事有

べし べし。

ふすまのうへにいるとミ 襖の上にいると見

れバほう王のくらいに れば、法王の位に

なり又女ハきさきのく なり、又、女は妃の

らいにそなハる万によし 位にそなわる。万に良し。

にしきのうえへに 錦の上に

ゐると見れば いると見れば、

ふつしんにあし 物心に悪し

きなし きなし。

はしの上にゐると見 橋の上にいると見

れハ人にすくる事 れば、人に優る事

有○三夜をまちて 有〇。三夜を待ちて

せいしぼさつをおがむへし 勢至菩薩を拝むべし。