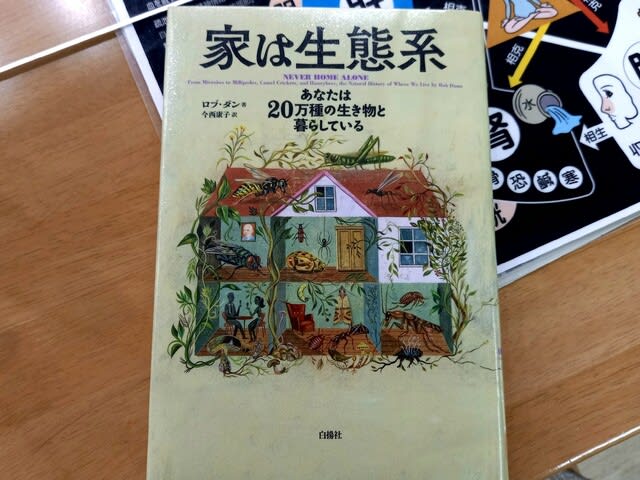

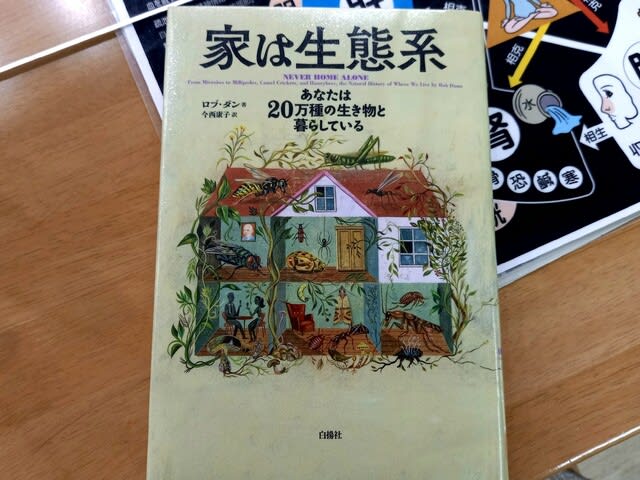

原題は「NEVER HOME ALONE」あなたは一人で暮らしてはいない

生物多様性が、健康に生きるために大切だということを膨大な検証から実証した物語です。

これでも実証実験は始まったばかりだとか。

2021年2月発行

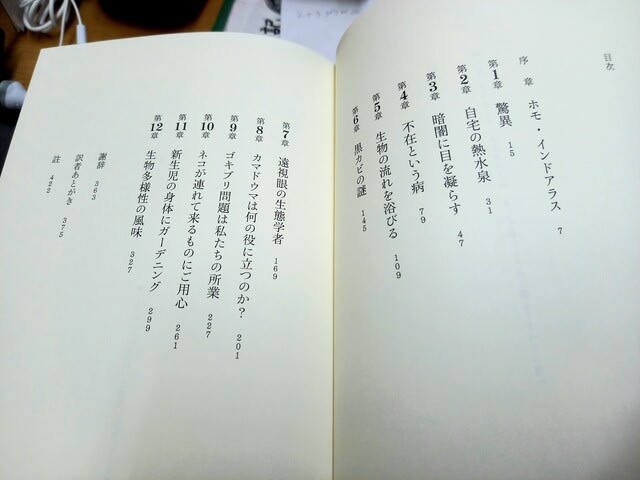

生物多様性が低下すると、アレルギー、喘息、炎症性慢性疾患は増える

慢性的な自己免疫疾患は過度に清潔で衛生的な生活と関連がある

人は生まれつき生物多様性を好み、それが不足すると情緒的健康が損なわれる

多種多様な生物にさらされることで集中力の維持時間が長くなる

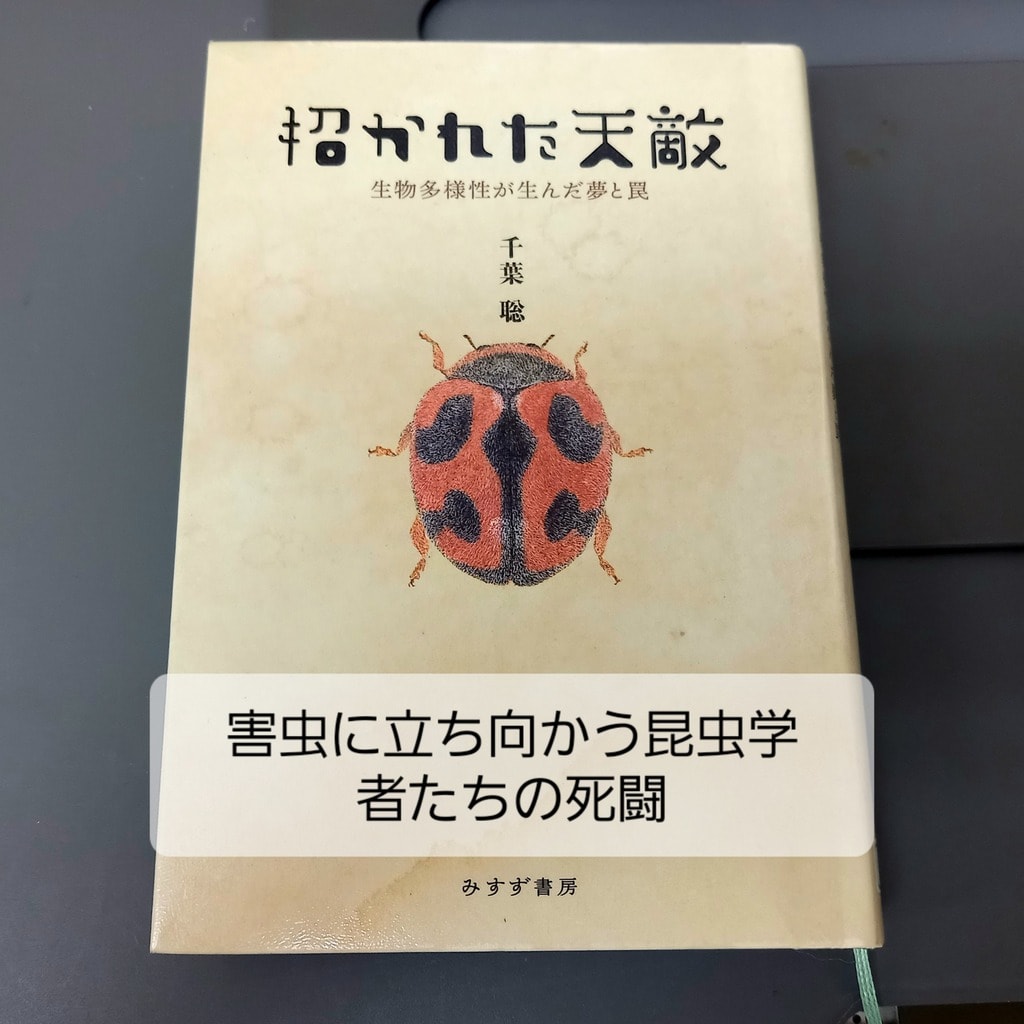

殺虫剤をまくと「天敵不在空間」が生み出され、例えばチャバネゴキブリは家の中のほうが生きやすくなっている

害虫の天敵がわんさかいる家をつくること

干渉型競争:住み着いている菌が多いほど外部からの菌が侵入しづらい

デコロナイゼーション(抗生物質で猛攻すること):もっとも質の悪い薬剤耐性菌がもっぱら病院に住み着くのは、他の菌との競争がないから。薬剤耐性菌は外では弱者である。

中庸こそが万能薬:排除するのではなく生物多様性の恩恵を受けながら病原菌を寄せ付けない生活

手味、テロワール:キムチやパンを作る人の手や家に定着している菌たちが、旨味を作り出し、外部の不用な菌を排除している

以上のような事柄を証明した生物学者たちの気の遠くなる単純で膨大なコツコツ積み重ねる検証実験の努力に心から敬意を表したい。

私たちは「気持ち悪い、薬剤を使って殺したい」という考え方を改めなければならないでしょう。

たくさんの生き物たちの群れをいつも纏うことで守られているのだから。