Instagram 漢方家ファインエンドー薬局

Instagram 漢方家ファインエンドー薬局

Instagram 漢方家ファインエンドー薬局

Instagram 漢方家ファインエンドー薬局

お天気が下り坂だと体調が悪いという人、多いです。

体に湿邪を受けると、

・体が重だるい、頭が重い、気分が沈む

・胃腸がスッキリしない、むかむか、胸苦しい、下痢軟便

・むくみ、水太り

・皮膚炎が悪化して痒みやじゅくじゅく

・女性ではオリモノが多い、妊娠時つわりがひどい

などの症状が現れやすくなります。

食事養生では、

脂でコテコテしたもの、甘いもの、味の濃いものは避ける。

水はけを促す食材:もやし、食物繊維の多い雑穀、海藻、根菜、こんにゃくなど。

ミョウガ、シソ、ラッキョウ、ニンニク、ショウガ、ワサビなど香りのあるものと組み合わせるのがおすすめ。

漢方薬には湿邪に対応するものがいくつかあり、これを早めに利用すると、速効で体が軽くなります。

☞痰湿:水はけがよくない | 漢方家ファインエンドー薬局 千葉県佐倉市 (coocan.jp)

昔は、五月雨(さみだれ)とは梅雨のことで、梅雨の雲を五月雲(さつきぐも)、雨続きの間にふっと現れる晴れ間のことを五月晴れ(さつきばれ)といったのだそうです。

漢方家ファインエンドー薬局HP

漢方家ファインエンドー薬局HP 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

コロナ不安が2年も続いて、漢方相談の現場でも不安感、動悸、不眠などを訴える人が増えたように思います。

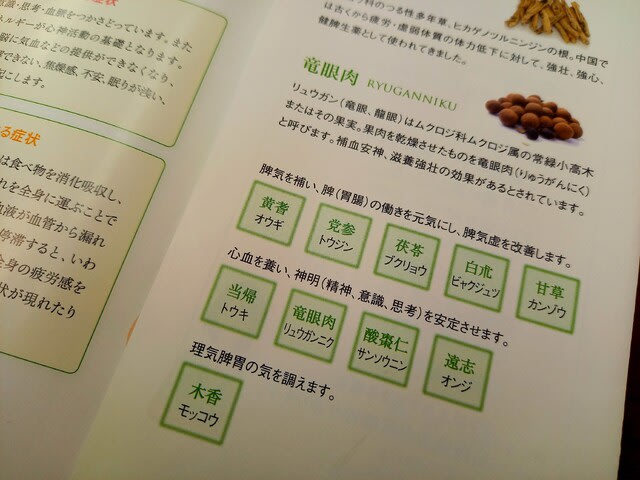

それらを対策すべく、よく用いた処方は、帰脾湯(心脾顆粒)や天王補心丹などでした。

帰脾湯は心脾両虚、天王補心丹は心腎不交を対策する処方です。

これらを構成している生薬は、比較的身近な草木に過ぎませんが、服用していると気持ちが落ち着き寝つきもよくなり、その結果慢性疲労が解消して元気になってくださいました。

つくづく、人は毎日の食べ物で、明日の体を作っているのだなあと思います。

不快症状に陥ったら、無理せず体が必要としている食べ物=生薬が、バランスよく配合された漢方薬を利用して、早めに体調を整えてくださいね。

年内12/31まで営業、1/1~1/3は休業します。

地元の西印旛沼です。日差しに照らされる景色を眺めると、緊張がほぐれ元気が湧きます。

冬至を過ぎ日々、陰極まった中から陽が増しています。

戸外へ出て日差しを体に取り入れ、陽気を増やしましょう。

「毎年この時期は体調がすぐれない~連休明けると元気になるんだけど」という人いますね。

暦をみると、この時期は夏を迎える前の「土用」にあたります。

季節の始まりである立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を「土用」といいます

土の気が盛んになるのでそれを妨げるような土を動かす作業は控えた方がいいといわれます。

特に今の土用は、土の中の小さな生き物がうごめいて様々な代謝をしてくれる時期です。

(一昨日の雨でいろんな生き物が一斉に出てきた)

中医学の五行学説(木火土金水)では、「土」は「脾」にあたり、

脾とは主に胃腸の働きをいい、「腸内細菌叢」はまさに体内の「土」のようですね。

したがって土用の時期は、前の季節の老廃物を掃除し、胃腸を整えて元気を充電することです。

今なら山菜の苦味で気の巡りを促して排泄し、柔らかな菜類や穀物の甘味で胃腸を整えます。

「季節の変わり目が弱い」という人は、胃腸を元気にする漢方養生を行うとよいでしょう。

漢方家ファインエンドー薬局HP

漢方家ファインエンドー薬局HP 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

運動は呼吸器を鍛えられるので免疫力をアップすることにも役立ちます

また楽しむことでストレス解消につながり、これによっても免疫力は高まります

今の体力に応じた運動量から始めて、少しずつ筋力、肺活力を高めていきましょう

コロナ太りとか言ってる場合じゃありません

年齢ごとの運動量の目安は、

10~20代:毎日1時間、軽く汗が出る程度

30~50代:最低でも週3回、合計150分以上

60代以上:週3回、合計150分以上

足踏み、ジョギング、自転車、水泳、ヨガ、ラジオ体操、太極拳、気功などがおすすめです。運動の前後には、5分くらい軽いストレッチで体をほぐしてください。

今こそ、運動始めてみてください。運動はどこでもできます。

無理せずコツコツ続けることです。疾患のある人は医師と相談しながら運動を選んで行うとよいでしょう。

漢方家ファインエンドー薬局HP

漢方家ファインエンドー薬局HP 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく (当薬局は「漢方体験.com」に紹介されています)

(当薬局は「漢方体験.com」に紹介されています)

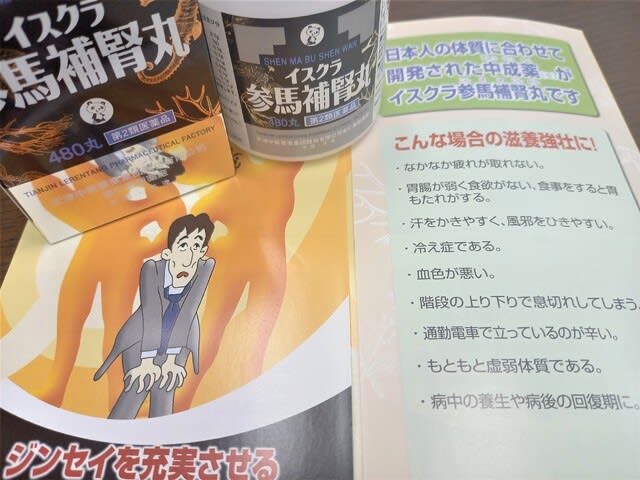

小春日和はうれしいのですが、暖かすぎると気持ちも体もぼーっとしますね。

寒暖差が大きいのは、案外体力を消耗します。

「疲れがたまっている感じ」とご相談を受けることも多くなりました。

昼夜メリハリのある生活をすることです。

ダラダラせずに昼間は良く動いて、夜の睡眠を充実させましょう。

漢方対策は「補気」します。

では「気」とは何か、体を動かす、温める、外邪の侵入を防ぐ(免疫力)、漏れないようにする(体の様々な形をとどめる)、栄養などを変化させエネルギーを生み出す、などの働き。

「補気」するとは、これらの力を高めるための対策です。

補気剤を飲んでいただくと、「体がしゃんとする」と言われます

補中益気湯、麦味参顆粒、体が冷える人は参馬補腎丸、参茸丸など補腎作用のある補気剤を選択するのもおすすめ。

よくご相談くださいまして、体質に合った漢方養生で快適にお過ごしください。

漢方家ファインエンドー薬局HP

漢方家ファインエンドー薬局HP 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく (当薬局は「漢方体験.com」に紹介されています)

(当薬局は「漢方体験.com」に紹介されています)

いつの間にかクサギ(臭木)が宝石の様な実をつけていた

ツリバナ(吊り花)の実が草陰にいくつか。たくさん花が咲いていたのに、こうして熟した実はわずかでした

これはアキカラマツ(秋唐松)の実。面白い形。その横でまだまだ花が咲いているけど

ススキ(芒)が輝いてます

田んぼにはアキノノゲシ(秋の野芥子)

歩きながらの写真でピンボケが多いけど、まいいか。

ウォーキングで美しい体をつくりたいと思っているのだけれど、ついお腹を引っ込めるのを忘れて、だらっと歩いてしまう。

(小野薬品の糖尿病に関する小冊子 運動療法のポイントより)

寒いけどなんとなく春めいてきている感じがしますね。

そう、やっと日の出時刻が早まるのです。(地区によって多少異なります)

お日様の高度はすでに日々高くなっているので、

同じ時刻に家を出ても日々、あなたや私を照らす日差しは高くなっているのです。

日の出が早くなるということは、これまでより早い時間から外界の陽の気が増すということで、

戸外へ出てこれを感じて体の気と同調させればより元気になれることでしょう。

朝が苦手という人も是非やってみて。

そう言ってもなかなかこれを実行する人は少ない。

生活習慣を変えることって難しい。

だから体質改善って、決心と努力が必要です。

2020年1月 千葉県(緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h)

日の出時刻(国立天文台)

1 6:49

2 6:49

3 6:49

4 6:49

5 6:49

6 6:49

7 6:49

8 6:49

9 6:49

10 6:49

11 6:49

12 6:49

13 6:49

14 6:49

15 6:49 ←

16 6:48

17 6:48

18 6:48

19 6:47

20 6:47

21 6:47

22 6:46

23 6:46

24 6:45

25 6:45

26 6:44

27 6:43

28 6:43

29 6:42

30 6:42

31 6:41 漢方家ファインエンドー薬局HP

漢方家ファインエンドー薬局HP

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

(当薬局は「漢方体験.com」に紹介されています)

(当薬局は「漢方体験.com」に紹介されています)

七草がゆ、その由来は中国隋の習わしだそうで、1月7日に七種類の菜の羹(若菜汁)をいただいたのだそう

ちょっと癖のある香りと味で、体内がきれいになりそうな気がします。

6日の夜に摘んだ若菜をまな板の上で、すりこ木などでたたいて水に浸し、これを翌朝に粥にいれていただきます。

邪気を払い一年の無病息災を祈ります。

浸しておいた水に爪を濡らして爪切りすると風邪をひかずに済む(七草爪)の習慣もあります。

あら~忘れてたわ~、という人、大丈夫です。

旧暦の1月7日は、2020年では1月31日だそうです。

七草にこだわらず、いくつかの若菜を入れた温かい汁物を楽しんでみては。

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく

(当薬局は「漢方体験.com」に紹介されています)

(当薬局は「漢方体験.com」に紹介されています)

「酒を飲み大いに酔わば、臥して上す可からず。当に数揺り動かして転側せしむべし」

大酔したときは、じっと寝たままではいけない。時々揺り動かすようにして寝返りをうたせてやるのがよい。

(酒で火照った体はやさしく揺り動かして、その熱を緩やかに発散させる。じっとしていると胃や腸が炎症を起こしやすい)

「酒に酔いて、熱未だ解せざるに、冷水を以って面を洗う勿れ。瘡を発し、軽き者はサホウす、と」

酒に酔って体内の熱が冷めないうちに、冷たい水で顔を洗ってはならない。皮膚に化膿性の炎症を起こす。軽い場合でもニキビができる。

(酒を飲みすぎるとニキビができるという方、せめてぬるま湯で顔を洗うようにしてみましょう)

「酒なる者は五穀の華味(かみ)の至りなり。故に能く人を益し、また能く人を損なう。その分剤を節して之れを飲めば、宜しく百脈を和し、邪を消し、冷を却くるべきなり。・・・物の効験酒に過ぐるものなきなり。宜しく慎みて、節度を失うことなかれ、と」

酒は五穀の精でつくったものであるから、人に有益なことが多いが、人を損傷することも多い。適量をわきまえて飲めば、脈を和らげ、邪毒を消し、体の冷えを除くことができる。・・・酒ほど効験あらたかなものはないのだから、謹んで、度を失わないようにしなけらばならない

昨日の夜はやけに寒いと思っていたら朝の富士山が真っ白に。

あれ、いつの間に?

残暑だの台風だので秋さえ忘れそうなこの頃でしたから、驚きました。

暦では明日は「霜降」霜が降りるころ

温かくして過ごすことですね。特に夜間の冷え込みに注意です。

婦宝当帰膠のお湯割りがうれしくなります。

私は血流も改善しておきたいので「冠元顆粒」をブレンドします。

夜にこれでおなかの中から温まると、睡眠もスムーズになる感じがします。

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく

朝晩涼しくなりましたが、天気がすっきりせずジメジメして、体の不調を訴える人が多いです。

そんな時は、まず「勝湿顆粒」で胃腸を温め体表の寒湿を払ってみましょう。

お湯割りがおすすめ。思いのほかすっきりしますよ。

冷えが体に入らないよう、温かい服装を心がけ、温かい料理でおなかを温めてください。

通常、秋は乾燥するシーズンですから、秋バテとか慢性の空咳などの症状が現れて、麦味参顆粒などで気陰を補うのですが、ここ数年、秋のほうが雨が多くなったような気がしますね。

季節に応じた漢方養生、見極めましょう。

1日の時間によって、それぞれの臓腑がよく働く時間があるので、これに応じた養生を行うと健康に過ごせます

この頃、いつ寝てもいいとか、睡眠時間を絶対7時間以上とらなければならないとか、むちゃなことを言ってますが、自然に逆らわない、つまり地球の自転に逆らわない生活をするのが体に最もストレスがかかりません。

特に気を付けたいのが、夕食の時間でしょうか。

夕食ですから夕方の食事であって、夜食は体によくありません。

夕食を早めにすませば、おのずと朝は早めに目が覚めて、お腹がすいておいしく朝食を食べられるようになります。

これを実行していただくと、朝起きられるようになったとか、ちゃんとお腹がすくようになったとか、朝から元気に動けるようになったとか、喜んでくださいます。

それは無理、あれも無理と言わないで、まずどれかをやってみれば、そのうちそれが当たり前の生活習慣になり、体質は変わります。

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく

漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく