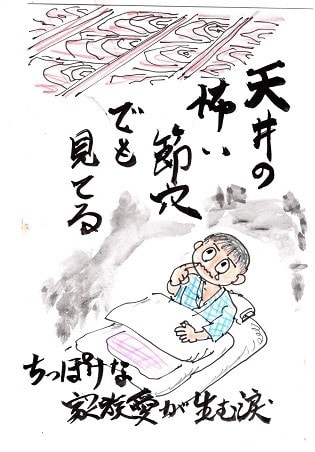

小さい頃、寝転んで天井を眺めていると、不安と恐怖に苛まれた。世界でたった一人置き去りにされた不安感が募り。怯えて眠れないことがしょっちゅうだった。

「うなされとったけど大丈夫かい?悪い夢でも見たかいのう」

心配顔で尋ねる母に答えようがなかった。家族が亡くなることを考えては、怯えて眠れなくなるなどと口にできるはずはなかった。

人の死、まして家族の死を考えてしまう理由が分からなかった。周囲に亡くなった人はいないのに、なぜか鮮明に浮かんだ。

誰にも言えない恐怖は、高校生になるころにはすっかり消えていた。別の悩み事が増えたせいだった。しかも家族の不幸とは無縁の日々が続くと、自分は特別なんだと思い込み、死の恐怖に悩ませられることはなくなった。

祖父が亡くなった知らせが届いたのは、仕事中だった。作業に心を奪われて、悲しみに襲われることはなかった。

「仕事は休んで、葬式に帰りなさい」

上司に言われても、仕事を休む気にはならず、結局実家には戻らなかった。

「大切に思った人の死は、みんなで受け止め、心の底から悔やむのが、家族というものだ」

上司の言葉が私を突き刺した。ただ上司には理解できまい、私が襲われる恐怖の正体を知ることは絶対にないだろう。

自分の家族は死なないという思い込みが、自分の中で常識になっていた。それが木っ端みじんに砕かれたのだ。認めれば、また家族の死を思い浮かべ、怯える日々がまたやってくる。

取り合えず帰郷した私は、祖父が九十三歳と長寿だったと知った。祖父の死を実感すると同時に、じわじわと恐怖心は蘇った。

四十三で兄が急逝したのは、祖父の死から二十数年後だった。兄の事故死を前に、徐々に押し寄せる悲しみは、家族の死が絵空事でなく現実なのだと思い知ったからである。

療養施設に入っていた父の臨終に立ち会ったのは、世間がコロナで右往左往する時期だった。九十六歳という長寿で、病床に横たわる遺体は穏やかだった。もう涙は出なかった。何年か前に逝去した母は九十三歳。あの時に流れた涙は、母ゆえの特別なものだった。

「みんな亡くなったね」

妻の言葉が、今の私を言い当てる。物心ついたころに幸せを共有した家族四人が、私一人になってしまった現実は目の前にあった。

「子供のころ、家族の死ぬことを考えては、怯えに襲われて眠れなかったんだ」

「自分が死ぬってことは、考えた?」

「それはなかったよ。家族の死が怖くて堪らなかったんだ」

そうだった。考えては怯えた家族の死に私はいなかった。そしてひとり残ってしまった。

「もう怖がらなくていいのよ。私や子供たちが、あなたの家族でい続けるから」

妻の笑顔が恐怖心を吸い取ってくれた。

「うなされとったけど大丈夫かい?悪い夢でも見たかいのう」

心配顔で尋ねる母に答えようがなかった。家族が亡くなることを考えては、怯えて眠れなくなるなどと口にできるはずはなかった。

人の死、まして家族の死を考えてしまう理由が分からなかった。周囲に亡くなった人はいないのに、なぜか鮮明に浮かんだ。

誰にも言えない恐怖は、高校生になるころにはすっかり消えていた。別の悩み事が増えたせいだった。しかも家族の不幸とは無縁の日々が続くと、自分は特別なんだと思い込み、死の恐怖に悩ませられることはなくなった。

祖父が亡くなった知らせが届いたのは、仕事中だった。作業に心を奪われて、悲しみに襲われることはなかった。

「仕事は休んで、葬式に帰りなさい」

上司に言われても、仕事を休む気にはならず、結局実家には戻らなかった。

「大切に思った人の死は、みんなで受け止め、心の底から悔やむのが、家族というものだ」

上司の言葉が私を突き刺した。ただ上司には理解できまい、私が襲われる恐怖の正体を知ることは絶対にないだろう。

自分の家族は死なないという思い込みが、自分の中で常識になっていた。それが木っ端みじんに砕かれたのだ。認めれば、また家族の死を思い浮かべ、怯える日々がまたやってくる。

取り合えず帰郷した私は、祖父が九十三歳と長寿だったと知った。祖父の死を実感すると同時に、じわじわと恐怖心は蘇った。

四十三で兄が急逝したのは、祖父の死から二十数年後だった。兄の事故死を前に、徐々に押し寄せる悲しみは、家族の死が絵空事でなく現実なのだと思い知ったからである。

療養施設に入っていた父の臨終に立ち会ったのは、世間がコロナで右往左往する時期だった。九十六歳という長寿で、病床に横たわる遺体は穏やかだった。もう涙は出なかった。何年か前に逝去した母は九十三歳。あの時に流れた涙は、母ゆえの特別なものだった。

「みんな亡くなったね」

妻の言葉が、今の私を言い当てる。物心ついたころに幸せを共有した家族四人が、私一人になってしまった現実は目の前にあった。

「子供のころ、家族の死ぬことを考えては、怯えに襲われて眠れなかったんだ」

「自分が死ぬってことは、考えた?」

「それはなかったよ。家族の死が怖くて堪らなかったんだ」

そうだった。考えては怯えた家族の死に私はいなかった。そしてひとり残ってしまった。

「もう怖がらなくていいのよ。私や子供たちが、あなたの家族でい続けるから」

妻の笑顔が恐怖心を吸い取ってくれた。