JR中央線 国分寺駅南口を降りると、ご婦人と子供の見事な彫像がある。

彫像は「かがやき」と命名されており、その右手に交番が、

左手に「殿ヶ谷戸(とのがやと)庭園」への道順の案内がある

(国分寺駅南口)

(「かがやき」の彫像)

(都立 殿ヶ谷戸庭園の案内柱)

案内と言っても見れば解る通り、左へまっすぐ行くと、

すぐ右手に「殿ケ谷戸庭園」入り口がある。

入口の先右側には、高札で「国指定名勝 殿ヶ谷戸庭園」とあり、

入場料やら、休園日などが記されている。

うれしいことに(65歳以上70円)となっている。

(国指定名勝 殿ヶ谷戸庭園入口)

(国指定名勝 都立 殿ヶ谷戸庭園の案内板)

入口から見ると通路の奥に、もう一つの案内板があるようだ。

どうやらこれは庭園の案内のようだ。

中へ入るとこの案内板の右に、本来の姿の入口があり、

更に奥へ入ったところに入園料受付がありそうだ。

(庭園の案内板)

(庭園右手の萱葺きの入口)

入園料70円を払って中へ入ると、広い芝生が広がり、

松やモミジ、ケヤキが生い茂って、奥行きがどこまであるかと思われる。

案内に沿って進むと竹で編んだ籠の中へ。

説明では、萩のトンネルとなっているが、

春先で、萩は芽を出し少し伸びているだけ、

秋には生い茂って周りの竹矢来に覆いかぶさり、

赤い可憐な萩の花が咲き乱れると予想される。

(広い芝生地)

(広い芝生地2)

(芝生地の奥から見た別邸)

さて、ここで庭園の持ち主を紹介しなければならない。

今は東京都の庭園になっているが、その前の

(昭和4年(1929)~昭和49年(1974)は、

三菱合資会社の岩崎彦彌太が「国分寺の家」として親しんでいた。

昭和9年(1934)彦彌太は、和洋折衷の木造主屋に建て替え、

庭園建築として紅葉亭を新築し、主屋前面の芝生地と

崖下の湧水を利用した泉地を結んで回遊式庭園を完成させた。)(東京都)

別邸も現在は入場料売り場兼展示室となっている。

(秋になれば萩のトンネル、今は竹矢来、芝生地から見た風景)

左手に見える藤棚は、庭園の名物であるが、

まだ咲き始めたばかりである。

長く垂れさがる最盛期の様相が想像できる。

(藤棚)

(咲き誇るフジの花)

(咲き誇るフジの花2)

藤棚を過ぎると、順路は下り坂になっており、

いわゆる崖線下(崖が続く下部分)へ降りていく。

竹林が右手に、左手は崖が駆け上がっている。

今ちょうどタケノコが生え揃って伸びているところだ。

(竹林)

(左手は崖が駆け上がっている)

竹と崖線の間を進むと池に到達する。

次郎弁天池と名付けられている。

(次郎弁天池)

庭園の説明によると、

(この池は、国分寺の崖線から湧き出る清水を集めてできた水溜まりを、

別荘造成時に形の良い池として造られました。

池の水源である湧水は、

古くから「次郎弁天の清水」として信仰された名水で、野川に注いでいる。

ただ残念ながら、今もって、この池の名前の由来、

弁天様奉られてあった場所など不明です。)とある。

池の周囲にはモミジなどの樹木が鬱蒼と茂っている。

弁天池の奥の上部に見える建物が「紅葉亭」です。

また、湧水は紅葉亭の前の崖から、

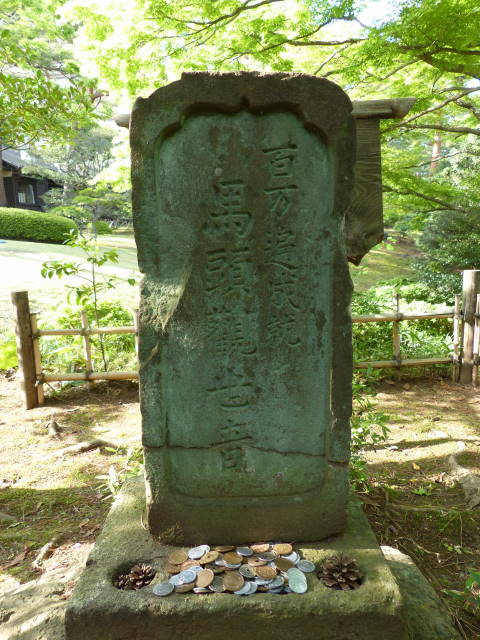

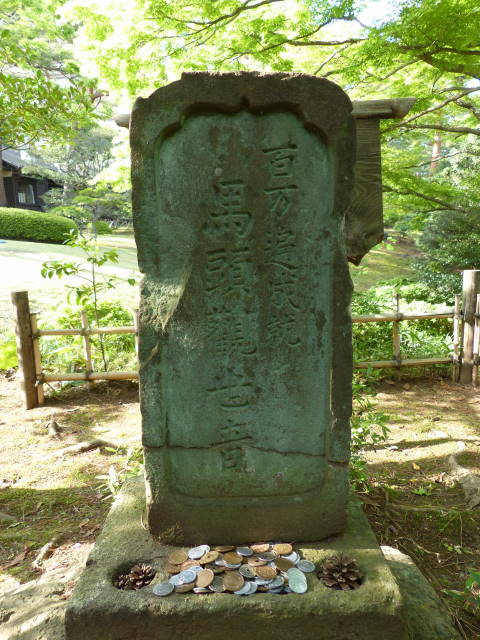

それと池の左側にある「馬頭観音」の下の崖から、

流れているのが確認できた。

(弁天池2)

(弁天池の飛び石)

(紅葉亭)

(紅葉亭から見た弁天池)

(紅葉亭から見た弁天池2奥に湧水が)

(湧水の量の多いこと)

湧水量は平均して毎分約37リットルと言われる。

(馬頭観音の石碑)

(馬頭観音碑の下にある湧水地)

国分寺村に建っていた馬頭観音。

近くの府中宿への助郷で馬が駆り出されることが多く、

そんな関係で馬頭観音の石碑があったと思われる。

湧水の流れ落ちる音がこの弁天池の静寂を引き立て、

座して憩う人が多かった。

紅葉亭で憩う人ともう一度弁天池を眺めて、

国分寺の岩崎別邸からお別れしたいと思います。

(紅葉亭で憩う人たち)

(弁天池)

彫像は「かがやき」と命名されており、その右手に交番が、

左手に「殿ヶ谷戸(とのがやと)庭園」への道順の案内がある

(国分寺駅南口)

(「かがやき」の彫像)

(都立 殿ヶ谷戸庭園の案内柱)

案内と言っても見れば解る通り、左へまっすぐ行くと、

すぐ右手に「殿ケ谷戸庭園」入り口がある。

入口の先右側には、高札で「国指定名勝 殿ヶ谷戸庭園」とあり、

入場料やら、休園日などが記されている。

うれしいことに(65歳以上70円)となっている。

(国指定名勝 殿ヶ谷戸庭園入口)

(国指定名勝 都立 殿ヶ谷戸庭園の案内板)

入口から見ると通路の奥に、もう一つの案内板があるようだ。

どうやらこれは庭園の案内のようだ。

中へ入るとこの案内板の右に、本来の姿の入口があり、

更に奥へ入ったところに入園料受付がありそうだ。

(庭園の案内板)

(庭園右手の萱葺きの入口)

入園料70円を払って中へ入ると、広い芝生が広がり、

松やモミジ、ケヤキが生い茂って、奥行きがどこまであるかと思われる。

案内に沿って進むと竹で編んだ籠の中へ。

説明では、萩のトンネルとなっているが、

春先で、萩は芽を出し少し伸びているだけ、

秋には生い茂って周りの竹矢来に覆いかぶさり、

赤い可憐な萩の花が咲き乱れると予想される。

(広い芝生地)

(広い芝生地2)

(芝生地の奥から見た別邸)

さて、ここで庭園の持ち主を紹介しなければならない。

今は東京都の庭園になっているが、その前の

(昭和4年(1929)~昭和49年(1974)は、

三菱合資会社の岩崎彦彌太が「国分寺の家」として親しんでいた。

昭和9年(1934)彦彌太は、和洋折衷の木造主屋に建て替え、

庭園建築として紅葉亭を新築し、主屋前面の芝生地と

崖下の湧水を利用した泉地を結んで回遊式庭園を完成させた。)(東京都)

別邸も現在は入場料売り場兼展示室となっている。

(秋になれば萩のトンネル、今は竹矢来、芝生地から見た風景)

左手に見える藤棚は、庭園の名物であるが、

まだ咲き始めたばかりである。

長く垂れさがる最盛期の様相が想像できる。

(藤棚)

(咲き誇るフジの花)

(咲き誇るフジの花2)

藤棚を過ぎると、順路は下り坂になっており、

いわゆる崖線下(崖が続く下部分)へ降りていく。

竹林が右手に、左手は崖が駆け上がっている。

今ちょうどタケノコが生え揃って伸びているところだ。

(竹林)

(左手は崖が駆け上がっている)

竹と崖線の間を進むと池に到達する。

次郎弁天池と名付けられている。

(次郎弁天池)

庭園の説明によると、

(この池は、国分寺の崖線から湧き出る清水を集めてできた水溜まりを、

別荘造成時に形の良い池として造られました。

池の水源である湧水は、

古くから「次郎弁天の清水」として信仰された名水で、野川に注いでいる。

ただ残念ながら、今もって、この池の名前の由来、

弁天様奉られてあった場所など不明です。)とある。

池の周囲にはモミジなどの樹木が鬱蒼と茂っている。

弁天池の奥の上部に見える建物が「紅葉亭」です。

また、湧水は紅葉亭の前の崖から、

それと池の左側にある「馬頭観音」の下の崖から、

流れているのが確認できた。

(弁天池2)

(弁天池の飛び石)

(紅葉亭)

(紅葉亭から見た弁天池)

(紅葉亭から見た弁天池2奥に湧水が)

(湧水の量の多いこと)

湧水量は平均して毎分約37リットルと言われる。

(馬頭観音の石碑)

(馬頭観音碑の下にある湧水地)

国分寺村に建っていた馬頭観音。

近くの府中宿への助郷で馬が駆り出されることが多く、

そんな関係で馬頭観音の石碑があったと思われる。

湧水の流れ落ちる音がこの弁天池の静寂を引き立て、

座して憩う人が多かった。

紅葉亭で憩う人ともう一度弁天池を眺めて、

国分寺の岩崎別邸からお別れしたいと思います。

(紅葉亭で憩う人たち)

(弁天池)