この日は、いつもと趣向を変えて、奈良の古道などを辿ってみようということで、山邊の道を歩いてみることにした。まずは、近鉄桜井駅を下車、大和川(この辺りでは初瀬川)をめざして東の方向へ。途中、大きなショッピングセンターなどができていたが、そういったものには目もくれず目標地点をめざす。桜井のこの辺りは、大きな材木工場がいくつかあるようだ。

住宅地を抜け、バイパス道路の高架の下をくぐると目の前に大和川の流れが見える。日本でも有数の「汚い川」もこの辺りは水もきれい。うまいで橋を渡って対岸へ

対岸には、仏教伝来の地と書かれた大きな石碑が建っている。

遠い昔、この辺りは難波津から大和川(初瀬川)を通ってくる船運の終着点であったと言われている。そのため、この地が多くの物資が集まる交易の場であったと考えられている。また、この近くに、仏教が伝来した時の大王であった欽明天皇の磯城金刺宮もこの周辺にあったとの伝承もあることから、おそらくこのルートを通って、仏教も伝わってきたのであろうという推定から仏教伝来の地と考えられ、大きな石碑が建てられている。

また、周囲には、何とも微妙な馬の像がいくつか並んでいる。これは、推古天皇の時代、遣隋使の小野妹子が、隋の使者裴世清を伴って、帰朝してきたときに、この地で飾り立てた馬を75匹並べて、一行を出迎えたという逸話が日本書紀に載せられている。その話にちなんで、河川敷には、いくつかの飾り立てた馬の像が並べられている。

ただ、惜しいかな当時の日本の馬は、今のサラブレットのように姿がよくないため、どうもちんちくりんに見えてしまう。少し残念ではある。

しかし、今から1600年もの昔、この地から、遥か隋の国まで世界が広がっていたことに感動を覚える。当時の人たちは、新しい文化、知識を取り入れるために命を懸けていたのである。

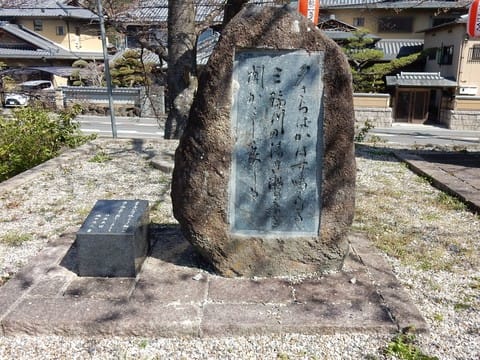

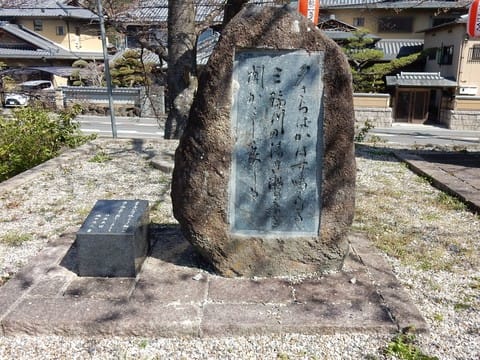

その仏教伝来の地の大きな石碑の脇に、万葉歌碑が一つひっそりと建てられている。

万葉歌碑には、考古学者の樋口清之氏の揮毫で「夕さらば かはづ鳴くなる 三輪川の 清き瀬の音を 聞かくし良しも」と刻まれている。歌意は、ゆうがたになるといつもかわずかえるのなく声が聞こえる三輪川の清らかな瀬の音を聞くのはいいものだという意味である。古来、初瀬川は、三輪川とも言われていたのだろうか?ちなみに、作者は不詳である。

この地から少し下流へ行けば、桜の並木になっていて、きっと桜の季節には見事な桜の花のトンネルができるのかもしれない。

残念ながら、僕が訪れた時は、まだ春も早い時期だったから桜もまだつぼみの状態だった。

仏教伝来の地から少し川べりを歩いたところから、山邊の道を辿っていくことにしよう。

住宅地を抜け、バイパス道路の高架の下をくぐると目の前に大和川の流れが見える。日本でも有数の「汚い川」もこの辺りは水もきれい。うまいで橋を渡って対岸へ

対岸には、仏教伝来の地と書かれた大きな石碑が建っている。

遠い昔、この辺りは難波津から大和川(初瀬川)を通ってくる船運の終着点であったと言われている。そのため、この地が多くの物資が集まる交易の場であったと考えられている。また、この近くに、仏教が伝来した時の大王であった欽明天皇の磯城金刺宮もこの周辺にあったとの伝承もあることから、おそらくこのルートを通って、仏教も伝わってきたのであろうという推定から仏教伝来の地と考えられ、大きな石碑が建てられている。

また、周囲には、何とも微妙な馬の像がいくつか並んでいる。これは、推古天皇の時代、遣隋使の小野妹子が、隋の使者裴世清を伴って、帰朝してきたときに、この地で飾り立てた馬を75匹並べて、一行を出迎えたという逸話が日本書紀に載せられている。その話にちなんで、河川敷には、いくつかの飾り立てた馬の像が並べられている。

ただ、惜しいかな当時の日本の馬は、今のサラブレットのように姿がよくないため、どうもちんちくりんに見えてしまう。少し残念ではある。

しかし、今から1600年もの昔、この地から、遥か隋の国まで世界が広がっていたことに感動を覚える。当時の人たちは、新しい文化、知識を取り入れるために命を懸けていたのである。

その仏教伝来の地の大きな石碑の脇に、万葉歌碑が一つひっそりと建てられている。

万葉歌碑には、考古学者の樋口清之氏の揮毫で「夕さらば かはづ鳴くなる 三輪川の 清き瀬の音を 聞かくし良しも」と刻まれている。歌意は、ゆうがたになるといつもかわずかえるのなく声が聞こえる三輪川の清らかな瀬の音を聞くのはいいものだという意味である。古来、初瀬川は、三輪川とも言われていたのだろうか?ちなみに、作者は不詳である。

この地から少し下流へ行けば、桜の並木になっていて、きっと桜の季節には見事な桜の花のトンネルができるのかもしれない。

残念ながら、僕が訪れた時は、まだ春も早い時期だったから桜もまだつぼみの状態だった。

仏教伝来の地から少し川べりを歩いたところから、山邊の道を辿っていくことにしよう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます