名 称:下横田の百庚申( しもよこたのひゃくこうしん)

別 称:-

種 別:石造物群

時 代:江戸時代末期

指 定:小川町指定史跡(名称:下横田の百庚申 平成14年〔2002〕3月13日指定)

所在地:埼玉県比企郡小川町下横田

数基の庚申塔が同じ場所に並んで建っていることはよくあります。しかし、それは元々は別の場所

にあったものを道路拡張などの事情で一ヶ所に集められたものがほとんどでしょう。

初めから同じ場所に建立した100基もの庚申塔を見たことはこれまでにありませんでしたが、今回

そんな場所を訪ねてみました。

と、書いたものの、平成22年(2010)2月、群馬県安中市の「後閑城跡」を攻城した時に、本郭に

百庚申があったのを思い出しました(この本郭でカメラ1台壊してしまったのであまり思い出した

くなかった・涙)

国道254号小川バイパスを嵐山町方向から寄居町方向に向かいJA埼玉中央小川農産物直売所の約

200m手前の路端にある『百庚申』の標柱

山道を上ります さほどの坂ではありませんが雨上がりの道のためぬかるんでいて歩きづらい

『百庚申』の標柱のある登り口から300m程(坂道のうえ雨上がりの道でしたので体感的には500m

位に感じましたが)歩くとゴルフ場小川カントリ―クラブのフェンスに突き当たります

フェンス前に『下横田の百庚申』の説明板が設置されています

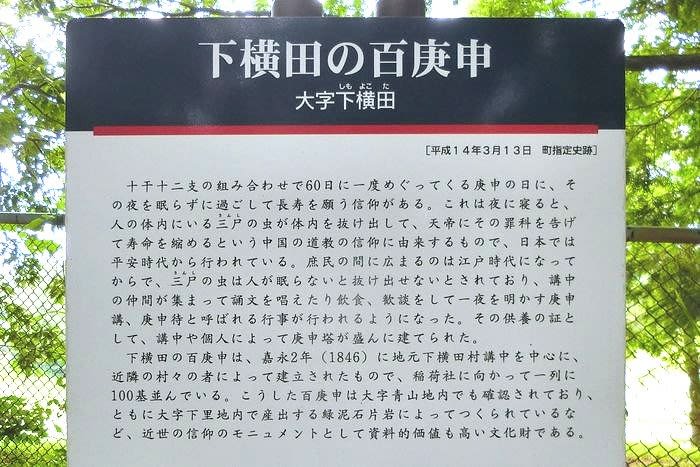

『下横田の百庚申』説明板

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

下横田の百庚申

大字下横田

【平成14年3月13日町指定史跡】

十干十二支の組み合わせで60日に一度めぐってくる庚申の日に、その夜を眠らずに過ごして長寿を願う

信仰がある。これは夜になると、人の体内にいる三尸の虫が体内を抜け出して、天帝にその罪科を告げて

寿命を縮めるという中国の道教の信仰に由来するもので、日本では平安時代から行われている。庶民の間

に広まるのは江戸時代になってからで、三尸の虫は人が眠らないと抜け出せないとされており、講中の仲

間が集まって誦文を唱えたり飲食、歓談をして一夜を明かす庚申講、庚申待と呼ばれる行事が行われるよ

うになった。その供養の証として、講中や個人によって庚申塔が盛んに建てられた。

下横田の百庚申は、嘉永2年(1846)に地元下横田講中を中心に、近隣の村々の者によって建立された

もので、稲荷社に向かって一列に100基並んでいる。こうした百庚申は大字青山地内でも確認されており、

ともに大字下里地内で産出する緑泥片岩によってつくられているなど、近世の信仰のモニュメントとして

資料的価値も高い文化財である。

小川町教育委員会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

嘉永2年(1846)とありますが、1846は間違いで正しくは1849年です

左側が登ってきた道でVの字を折り返すように右側に百庚申が並んでいます

庚申塔は、土塁状の土盛りの上に建立されています

一番手前にあるものだけ向きが違っていますが、これは庚申塔ではなく「百庚申入口 八和田郷土

文化会」と刻まれた標識の石碑で、後世のもの

明治22年(1889)4月1日、俗にいう明治の大合併で、下横田村など八ヶ村が合併して「八和田村」

が出来ましたので、それ以降となります。

因みに、八和田村は、昭和の大合併で昭和30年(1955)に小川町などと合併し、現在は小川町の一

部となっています

形に違いはあれど「庚申塔」或いは「嘉永二年九月吉日 庚申塔」と刻まれています

所謂、青面金剛の庚申塔は1基もありませんでした

『奉崇百庚申』と刻まれた大きな石碑

【裏面】

嘉永二己酉年九月吉日 下横田村

講中 21名の名が刻まれており、そのうちの3分の2に当る14名が「田中」姓

石工 下里村 とあり緑泥片岩の産出地と同一

土盛りの上に一列に並んで建立されている庚申塔

数が多いことを表すとき「百〇〇」「八百〇〇」「千〇〇」などと言いますが、ここの百庚申塔は

そうした「百」ではなく実際に100基あるようです。私が数えませんでしたが、実際に数えた方が

いるようです

元々、百庚申塔は基本100基ですから・・・

右奥に見えるのが稲荷社の鳥居

この右に傾いた庚申塔が列最後の庚申塔です

稲荷社

ヤマユリが咲いていました

キキョウも咲いていて写真も撮ったのですが今回は掲載をパス

散策日:令和3年(2021)7月13日(火)