◇延喜式内社◇

社 号:多気比売神社(たけひめじんじゃ)

旧 称:姫宮社

御祭神:・豊葦建姫命(とよあしたけひめのみこと)

・倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

神 体:十二単衣冠の座像

創 建:(伝)三代安寧天皇の代(紀元前567年 - 紀元前510年)

社 格:延喜式内小社・旧村社

例 祭:3月15日 例大祭

指 定:-

鎮座地:埼玉県桶川市篠津58

多気比売神社は、平安時代の延長5年(927)に作成された『延喜式』神名帳の『武蔵国足

立郡4座』の一つに比定されている式内社(小社)です。

武蔵国内では小野神社(多摩市)と並んで最も古い神社と言われます。

当社の縁起については境内に設置の説明板を下記に載せておきますので省略しますが、篠

や葦・竹の茂った付近一帯を領く女神を祀ったものであろうと言われます。

なお、『武蔵国足立郡4座』とは

足立神社 氷川神社 調(つき)神社 多気比売神社

参道(境内)入口

道路の反対側に『赤堀川』が流れています

『社号標』 【延喜式内 多氣比賣神社】と刻まれています

もう一つの『社号標』 【式内 多氣比賣神社】と刻まれています

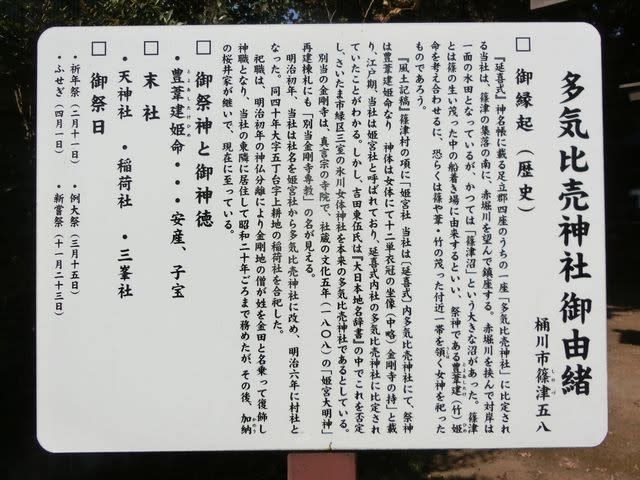

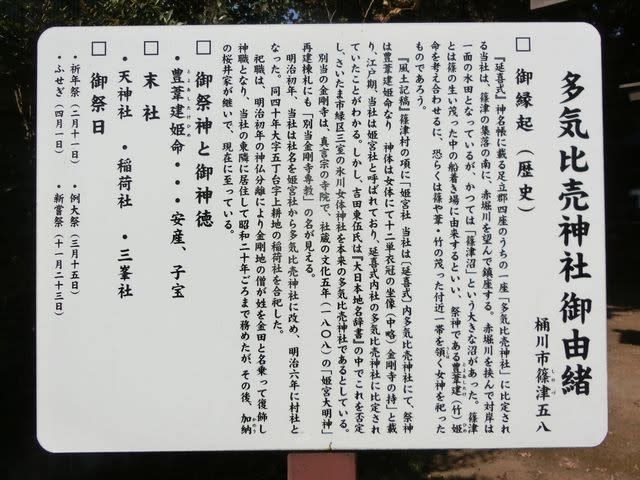

『多気比売神社 御由緒』

『鳥居』 両部鳥居

『扁額』 【多気比売神社】と揮毫

『大シイ』と『力石』

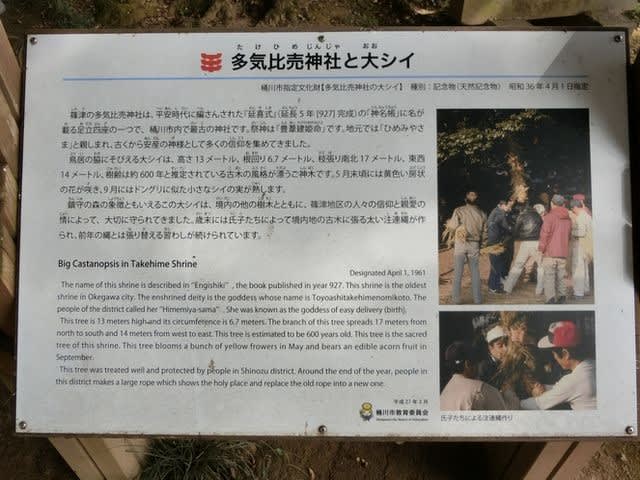

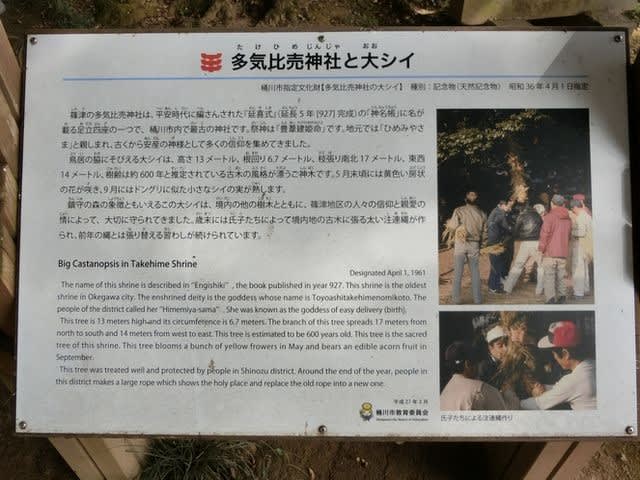

『多気比売神社と大シイ』説明板

『力石』

【享保八年 篠津村 奉納力石三十三貫目 卯二月吉日 岩崎氏】と刻まれている

『大シイ』

根元にある石標には【文化財天然記念物 多氣比賣神社と大椎】とあります

『参道』

『手水舎』

写真では分りませんが、手水舎屋根の降り棟鬼飾りには「右三つ巴」が入っています

水盤には「卍」が刻まれています 両者とも当社の神紋ではありません

参道右側の『御神木』

『拝殿』

社殿のある領域は一段高くなっています

境内末社 左:『天神社』 右:「稲荷社」

『拝殿』

拝殿向拝鬼飾りには神紋である「十六弁八重菊」

向拝の木鼻、蟇股などの彫刻

『拝殿扁額』 【姫宮大明神】と揮毫されています

拝殿内 「十六弁八重菊」の入った内幕の先が『幣殿』 その先の格子戸の向うが『本殿』

参道には『狛犬』がありませんでしたが、幣殿の奥の本殿入口の両側で本殿を守っています

社殿を右斜め前から

『本殿(覆殿)』

祭神は篠や葦・竹をの茂った一帯を守る女神と言われるが、本殿背後には竹林があります

右側の祠は末社『三峰社』

末社『三峰社』

『本殿(覆殿)』裏側 右の大木は『御神木』

竹の枝がさしてあります

本殿(覆殿)裏側の中心下部の小さな穴は「神様が受けとめた参拝者の穢れや、災厄を後

ろの穴から追い出してあげるために開けられている」という口伝があるそうです。

本殿脇の『御神木』

参拝日:令和2年(2020)11月1日(日)

社 号:多気比売神社(たけひめじんじゃ)

旧 称:姫宮社

御祭神:・豊葦建姫命(とよあしたけひめのみこと)

・倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

神 体:十二単衣冠の座像

創 建:(伝)三代安寧天皇の代(紀元前567年 - 紀元前510年)

社 格:延喜式内小社・旧村社

例 祭:3月15日 例大祭

指 定:-

鎮座地:埼玉県桶川市篠津58

多気比売神社は、平安時代の延長5年(927)に作成された『延喜式』神名帳の『武蔵国足

立郡4座』の一つに比定されている式内社(小社)です。

武蔵国内では小野神社(多摩市)と並んで最も古い神社と言われます。

当社の縁起については境内に設置の説明板を下記に載せておきますので省略しますが、篠

や葦・竹の茂った付近一帯を領く女神を祀ったものであろうと言われます。

なお、『武蔵国足立郡4座』とは

足立神社 氷川神社 調(つき)神社 多気比売神社

参道(境内)入口

道路の反対側に『赤堀川』が流れています

『社号標』 【延喜式内 多氣比賣神社】と刻まれています

もう一つの『社号標』 【式内 多氣比賣神社】と刻まれています

『多気比売神社 御由緒』

| 多気比売神社 御由緒 桶川市篠津 ⊡ 御 縁 起(歴 史) 『延喜式』神名帳に戴る足立郡四座のうちの一座「多気比売神社」に比定される当社は、篠津の 集落の南に、赤堀川を望んで鎮座する。赤堀川を挟んで対岸は一面の水田となっているが、かつて は「篠津沼」という大きな沼があった。篠津とは篠の生い茂った中の船着き場に由来するといい、 祭神である豊葦建〔竹〕姫命を考え合わせるに、恐らくは篠や葦・竹の茂った付近一帯を領く女神 を祀ったものであろう。 『風土記稿』篠津村の項に「姫宮社当社は〔延喜式〕内多気比売神社にて、祭神は豊葦建姫命な り神体は女体にて十二単衣冠の坐像〔中略〕金剛寺の持」と載り、江戸期、当社は姫宮社と呼ばれ ており、延喜式内社の多気比売神社に比定されていたことがわかる。しかし、吉田東伍氏は「大日 本地名辞書」の中でこれを否定し、さいたま市緑区三室の氷川女体神社を本来の多気比売神社であ るとしている。 別当の金剛寺は、真言宗の寺院で、社蔵の文化5年(1808)の「姫宮大明神」再建棟札にも「別当 金剛寺専教」の名が見える。 明治初年、当社は社名を姫宮社から多気比売神社に改め、明治6年に村社となった。同40年大 字五丁台字上耕地の稲荷社を合祀した。 祀職は、明治初年の神仏分離により金剛寺の僧が姓を金田と名乗って復飾し神職となり、当社の 東隣に居住して昭和20年ごろまで務めたが、その後、加納の桜井家が継いで、現在に至っている。 【以下省略】 |

『鳥居』 両部鳥居

『扁額』 【多気比売神社】と揮毫

『大シイ』と『力石』

『多気比売神社と大シイ』説明板

| 多気比売神社と大シイ 桶川市指定文化財【多気比売神社の大シイ】 種別:記念物(天然記念物) 昭和36年4月1日指定 篠津の多気比売神社は、平安時代に編さんされた『延喜式』(延長5年【927】完成)の「神名帳」 に名が載る足立四座の一つで、桶川市内で最古の神社です。祭神は「豊葦建姫命」です。地元では 「ひめみやさま」と親しまれ、古くから安産の神様として信仰を集めてきました。 鳥居の脇にそびえる大シイは、高さ13メートル、根回り6,7メートル、枝張り南北17メートル、東 西14メートル、樹齢は約600年と推定されている古木の風格が漂うご神木です。5月末頃には黄色い 房状の花が咲き、9月にはドングリに似た小さなシイの実が熟します 鎮守の森の象徴ともいえるこの大シイは、境内の他の樹木とともに、篠津地区の人々の信仰と親愛 の情によって、大切に守られてきました。歳末には氏子たちによって境内地の古木に張る太い注連縄 が作られ、前年の縄とは張り替える習わしが続けられています。 平成27年3月 桶川市教育委員会 |

『力石』

【享保八年 篠津村 奉納力石三十三貫目 卯二月吉日 岩崎氏】と刻まれている

『大シイ』

根元にある石標には【文化財天然記念物 多氣比賣神社と大椎】とあります

『参道』

『手水舎』

写真では分りませんが、手水舎屋根の降り棟鬼飾りには「右三つ巴」が入っています

水盤には「卍」が刻まれています 両者とも当社の神紋ではありません

参道右側の『御神木』

『拝殿』

社殿のある領域は一段高くなっています

境内末社 左:『天神社』 右:「稲荷社」

『拝殿』

拝殿向拝鬼飾りには神紋である「十六弁八重菊」

向拝の木鼻、蟇股などの彫刻

『拝殿扁額』 【姫宮大明神】と揮毫されています

拝殿内 「十六弁八重菊」の入った内幕の先が『幣殿』 その先の格子戸の向うが『本殿』

参道には『狛犬』がありませんでしたが、幣殿の奥の本殿入口の両側で本殿を守っています

社殿を右斜め前から

『本殿(覆殿)』

祭神は篠や葦・竹をの茂った一帯を守る女神と言われるが、本殿背後には竹林があります

右側の祠は末社『三峰社』

末社『三峰社』

『本殿(覆殿)』裏側 右の大木は『御神木』

竹の枝がさしてあります

本殿(覆殿)裏側の中心下部の小さな穴は「神様が受けとめた参拝者の穢れや、災厄を後

ろの穴から追い出してあげるために開けられている」という口伝があるそうです。

本殿脇の『御神木』

参拝日:令和2年(2020)11月1日(日)