棲の解字を改めました。

妻 サイ・つま 女部

解字 甲骨文は、頭髪にカンザシをいくつもさした女をあらわす。甲骨文字で既に「つま」の意味になっているという[甲骨文字小字典]。篆文は、カンザシが屮のかたちになり、その下に手(ヨの出たかたち)がつき、カンザシを手でつけているかたち。現代字はカンザシが十に変化した妻になった。頭髪にたくさんカンザシを加えて髪をかざった女は、婚儀のときの盛装であり結婚した女性を示す。妻を音符に含む字は、夫と「そろう」イメージを持つ。

意味 (1)つま(妻)。夫の配偶者。「夫妻フサイ」「妻帯サイタイ」「正妻セイサイ」 (2)めあわす。よめにやる。

参考 日本語の「つま」は、つま(端=はし・末端)の意から出ている。岩波古語辞典は「結婚にあたって本家の端(つま=はし)に妻屋を建て住む者の意。結婚の相手となるもの。男女ともに言う。」とあり、日本で古くは夫も「つま」と呼んだ。また、爪(つめ)も「つま(爪)」というのは足や指の末端にあるからで、「爪(つま)はじき」「爪先(つまさき)」などの言葉に残っている。

イメージ

「つま」(妻)

夫と「そろう」(凄・悽・褄)

「形声字」(棲)

音の変化 サイ:妻 セイ:凄・悽・棲 つま:褄

そろう

凄 セイ・すごい・すさまじい・すごむ 冫部

解字 「冫(こおり)+妻(そろう)」の会意形声。寒さ(氷)がそろう意で、さむい意。転じてすさまじいさまを言う。

意味 (1)さむい。 (2)すさまじい(凄まじい)。「凄惨セイサン」(むごたらしい)「凄絶セイゼツ」(例えようもないほどすさまじい) (3)[国]すごい(凄い)。「凄味すごみ」「凄腕すごうで」 (4)[国]すごむ(凄む)。おどすような様子をみせる。

悽 セイ・いたむ 忄部

解字 「忄(こころ)+妻(=凄。すさまじい)」の会意形声。凄まじいことに心を痛めること。

意味 いたむ(悽む)。かなしむ。いたましい。「悽惨セイサン」(=凄惨)「惨然セイゼン」「悽惻セイソク」(悽も惻も、いたむ意)

褄 <国字> つま 衣部 裾(すそ)の左右両端が褄(褄先)、そこから衿(えり)までが立褄。

裾(すそ)の左右両端が褄(褄先)、そこから衿(えり)までが立褄。

解字 「衣(ころも)+妻(そろう=両方)」の会意。着物の裾の両方の端の部分。

意味 つま(褄)。長着の裾(すそ)の左右両端の部分。また、そこから衿(えり)まであがる立褄(たてづま)のこと。「褄取(つまと)り」(着物の立褄を手に取って少し持ち上げること)

形声字

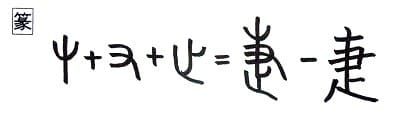

棲 セイ・すむ・す 木部

解字 「木(き)+妻(セイ)」の形声。セイは異体字の栖セイに通じる。栖は「木+西(ざる・かご)」で、木の上のザルのような鳥の巣の意味。鳥の栖(す)・すむ(栖む)意味になる。棲セイは栖セイの西セイを同音の妻セイに置きかえた字。木の上に鳥がそろって巣をつくってすむ意。鳥に限らず、動物・人にも使う。西の元の意味はザル・カゴ。

意味 すむ(棲む)。すまう。すみか。「棲息セイソク」(生きて住む)「同棲ドウセイ」(結婚していない男女が一緒に棲む)「隠棲インセイ」(世俗を逃れて棲む) (2)す(棲)。ねぐら。鳥の巣。「棲烏セイウ」(ねぐらに帰るカラス。=棲鴉セイア)

疌 ショウ <すばやい>

疌 ショウ 疋部

解字 「妻の略体+あし」の会意。妻は、髪飾りを整えた婦人の形。その婦人の略体に、あしの形をつけた疌は、婦人が祭事に奔走する形。すばやい意となる。

意味 はやい。すばやい。

イメージ

「すばやい」(捷・睫)

音の変化 ショウ:捷・睫

すばやい

捷 ショウ・はやい 扌部

解字 「扌(手)+疌(すばやい)」の会意形声。疌は、足の動作がすばやい意。そこに手をつけて、手足の動作が機敏なこと。また、勝ショウに通じ、戦いに勝つ意もある。

意味 (1)はやい(捷い)。すばやい。「敏捷ビンショウ」(敏も捷も、すばやい意)「捷径ショウケイ」(①ちかみち。②はやみち。てばやい方法)(2)かつ。勝ちいくさ。「捷報ショウホウ」(勝ったという知らせ)

睫 ショウ・まつげ 目部

解字 「目(め)+疌(すばやい)」の会意形声。目をまたたくこと。またたく動作は素早く行なわれるので、睫という。また、またたきに伴いまつげも動くことから、「まつげ」の意でも使われ、この意味が主流になった。

意味 (1)またたく。 (2)まつげ(睫)。睫毛とも書く。「目睫モクショウ」(①目とまつげ。②極めて接近している所の例え)「眉睫ビショウ」(まゆと、まつげ。極めて近い所の例え)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。