昨日の黒門亭に続いて寄席の豆まき目当てで行ってきました。

ここ数年、節分の日には鈴本に足を運んでいます。

というのも、平日だと仕事があるので、昼からやっている末廣亭や池袋だと、

もう夕方から行っても立ち見に近い状況になるから。

これで最初に池袋に行った時には痛い目に遭いました。

というわけで、今年も仕事をさっさと切り上げて鈴本へまいります。

昨年のトリは鬼丸師匠でしたが、今年は変わって百栄師匠になりました。

もともと独演会にも足を運んでいるような師匠なので、

豆まきを抜きにしても楽しみなのは言うまでもありませんが。

きよひこ「初天神」

馬 久「厄払い」

夢 葉「奇術」

駒 治「鉄道戦国絵巻」

一 朝「芝居の喧嘩」

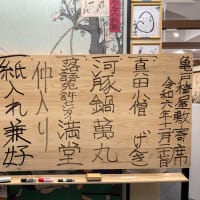

楽 一「紙切り」(馬久と一花・チコちゃん・宝船)

文 蔵「時そば」

文 菊「あくび指南」

-仲入り、豆まき-

笑 組「漫才」(のち南京玉すだれ)

甚語楼「町内の若い衆」

小 菊「粋曲」

百 栄「桃太郎後日譚」

前座のきよひこさん、依然見た時からちょっと印象が変わりました。

眼鏡がトレードマークだったと思いますが、それもなく。

「初天神」も通常のものとはちょっと違って細部がいじってある。

なかなか達者な前座さんですね。

馬久さんは以前堀船の地域寄席で聞いた時と同じ噺。

まぁ確かに今日が節分ですから季節の噺ではありますが。

以前聞いたとはいえ、普段あまり聞くことのない話なので、楽しく聞かせてもらいました。

駒治師匠はおなじみの「鉄道戦国絵巻」でした。

1月下席の池袋での取りに行きたかったのですがかなわず、

ここで久しぶりに駒治師匠の鉄道落語で楽しませていただきました。

一朝師匠から「芝居の喧嘩」を聞くのは初めて。

これも先に述べた堀船の地域寄席でつる子さんから聞きましたが、

一朝師匠の小気味よい江戸弁で聞くとまた印象も変わっていい感じ。

やはりどこで聞いても一朝師匠の腕はすごいなぁと。

文蔵師匠もおなじみの「時そば」でした。鈴本での遭遇率が非常に高い。

昨日「時そば」を聞いたばかりですが、どうもこの文蔵師匠の「時そば」を聞くと、

それがスタンダードになってしまうので、他が物足りなく感じてしまうという。

いや、文蔵師匠のが特異な方だとは思うのですが・・・。

文菊師匠は久しぶりに「あくび指南」でした。

無駄な部分はそぎ落として噺の面白さが凝縮されているというか。

この噺、個人的にはそんなに嫌いではないのですが、

演者によって演じ方の違いがあるので、それを見るのもまた楽しみ。

文菊師匠ののち、節分の豆まきへ。

今年からルールが変わったと見えて、

・座席の移動禁止

・立ち上がるのも禁止

というように、以前とは少し違った豆まきとなりました。

今年は残念ながら招待券ゲットならず。

豆を少々と文蔵師匠・甚語楼師匠の手ぬぐいをいただきました。

んー、昨年に比べると減少しましたねぇ。贅沢言うな、という感じですが。

仲入りののち甚語楼師匠は「町内の若い衆」。

権太楼師匠のそれが基礎になっているとは思うのですが、

やはり細部の部分であれこれと改良があり、明るく楽しい一席でした。

久しぶりに高座で拝見しましたが、やはり手堅く面白い師匠です。

トリの百栄師匠は、最近落語に関する番組が少ない、という話題から、

某有名人の不倫騒動でまた一つ落語のテレビ番組も打ち切りの危機にある、

なんていう時事ネタをマクラに本編へと入っていきます。

「桃太郎後日譚」は以前に一度聞いたことがあるはずなのですが、

かなりご無沙汰なので、これはこれで楽しく聞かせていただきました。

酒に酔ってくだをまく犬やサル、

そしてなんといってもキジのキャラクターが脳裏にこびりつきます。

気弱な桃太郎や苦悩するおじいさんやおばあさんなど、

どれをとっても面白い、そんな一席でした。

2月下席にはいよいよ念願の池袋で初トリをとる百栄師匠。

時間を作り出して足を運んで見たいところです。

節分の一日、今年も寄席で楽しく過ごすことができましたよ、と。

恐懼謹言。

ここ数年、節分の日には鈴本に足を運んでいます。

というのも、平日だと仕事があるので、昼からやっている末廣亭や池袋だと、

もう夕方から行っても立ち見に近い状況になるから。

これで最初に池袋に行った時には痛い目に遭いました。

というわけで、今年も仕事をさっさと切り上げて鈴本へまいります。

昨年のトリは鬼丸師匠でしたが、今年は変わって百栄師匠になりました。

もともと独演会にも足を運んでいるような師匠なので、

豆まきを抜きにしても楽しみなのは言うまでもありませんが。

きよひこ「初天神」

馬 久「厄払い」

夢 葉「奇術」

駒 治「鉄道戦国絵巻」

一 朝「芝居の喧嘩」

楽 一「紙切り」(馬久と一花・チコちゃん・宝船)

文 蔵「時そば」

文 菊「あくび指南」

-仲入り、豆まき-

笑 組「漫才」(のち南京玉すだれ)

甚語楼「町内の若い衆」

小 菊「粋曲」

百 栄「桃太郎後日譚」

前座のきよひこさん、依然見た時からちょっと印象が変わりました。

眼鏡がトレードマークだったと思いますが、それもなく。

「初天神」も通常のものとはちょっと違って細部がいじってある。

なかなか達者な前座さんですね。

馬久さんは以前堀船の地域寄席で聞いた時と同じ噺。

まぁ確かに今日が節分ですから季節の噺ではありますが。

以前聞いたとはいえ、普段あまり聞くことのない話なので、楽しく聞かせてもらいました。

駒治師匠はおなじみの「鉄道戦国絵巻」でした。

1月下席の池袋での取りに行きたかったのですがかなわず、

ここで久しぶりに駒治師匠の鉄道落語で楽しませていただきました。

一朝師匠から「芝居の喧嘩」を聞くのは初めて。

これも先に述べた堀船の地域寄席でつる子さんから聞きましたが、

一朝師匠の小気味よい江戸弁で聞くとまた印象も変わっていい感じ。

やはりどこで聞いても一朝師匠の腕はすごいなぁと。

文蔵師匠もおなじみの「時そば」でした。鈴本での遭遇率が非常に高い。

昨日「時そば」を聞いたばかりですが、どうもこの文蔵師匠の「時そば」を聞くと、

それがスタンダードになってしまうので、他が物足りなく感じてしまうという。

いや、文蔵師匠のが特異な方だとは思うのですが・・・。

文菊師匠は久しぶりに「あくび指南」でした。

無駄な部分はそぎ落として噺の面白さが凝縮されているというか。

この噺、個人的にはそんなに嫌いではないのですが、

演者によって演じ方の違いがあるので、それを見るのもまた楽しみ。

文菊師匠ののち、節分の豆まきへ。

今年からルールが変わったと見えて、

・座席の移動禁止

・立ち上がるのも禁止

というように、以前とは少し違った豆まきとなりました。

今年は残念ながら招待券ゲットならず。

豆を少々と文蔵師匠・甚語楼師匠の手ぬぐいをいただきました。

んー、昨年に比べると減少しましたねぇ。贅沢言うな、という感じですが。

仲入りののち甚語楼師匠は「町内の若い衆」。

権太楼師匠のそれが基礎になっているとは思うのですが、

やはり細部の部分であれこれと改良があり、明るく楽しい一席でした。

久しぶりに高座で拝見しましたが、やはり手堅く面白い師匠です。

トリの百栄師匠は、最近落語に関する番組が少ない、という話題から、

某有名人の不倫騒動でまた一つ落語のテレビ番組も打ち切りの危機にある、

なんていう時事ネタをマクラに本編へと入っていきます。

「桃太郎後日譚」は以前に一度聞いたことがあるはずなのですが、

かなりご無沙汰なので、これはこれで楽しく聞かせていただきました。

酒に酔ってくだをまく犬やサル、

そしてなんといってもキジのキャラクターが脳裏にこびりつきます。

気弱な桃太郎や苦悩するおじいさんやおばあさんなど、

どれをとっても面白い、そんな一席でした。

2月下席にはいよいよ念願の池袋で初トリをとる百栄師匠。

時間を作り出して足を運んで見たいところです。

節分の一日、今年も寄席で楽しく過ごすことができましたよ、と。

恐懼謹言。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます