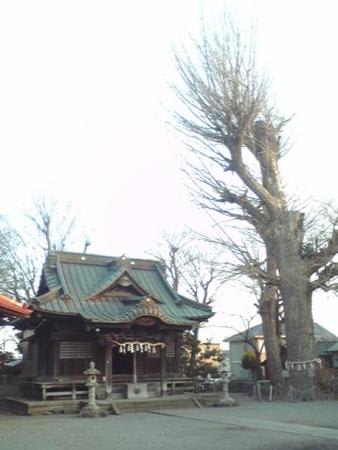

今日はいつも平塚駅へ向かうバスを途中下車して、以前から車窓越しに気になっていた御社に伺ってみました。平塚市と厚木市との境近く、大神(おおかみ)という地区にある《寄木神社(よりきじんじゃ)》です。御祭神は大己貴命(おおなむぢのみこと)、いわゆる大国主命(おおくにぬしのみこと)です。

境内の掲示板にあった略誌によれば、貞観元年(859年)に『大神朝臣田村麿(おおかみのあそんたむらまろ)』が、当時相模國大住郡と称したこの辺りの大領として京都から下向して屋敷を構え、氏族の遠祖を祭祀したのが始まりということです。その時この辺りの地名も大住郷から大神郷と改められ、今日までその名が地区に残っているということでした。また、この地区の南側には『田村』という名の地区もあるのですが、もしかしたらそれもこの『田村麿』に由来するのかも知れません。

社殿の右側にある大木は御神木の銀杏の木です。高さは23m、幹周囲5.6m、樹齢は推定500年とのことです。幹の中程に大きく切り取られた跡がありますが、たまたま境内にいて、撮影中の私に話しかけてきた地元の少年の話では、保全のために昨年末に切られたのだそうです。さすがに500年の風雪に耐えた巨木だけに、いろんなところに傷みが出てしまっているのでしょう。

摂社には八坂神社と神明社があります。これも先程の少年が案内してくれて知ったのですが、通常摂社の御社は参道の脇に本殿に遠慮するようなかたちで祀られていることが多く、八坂神社の御社はその例に漏れず神輿殿の横の敷地の角に建てられています。ところが、この神社では何らかの理由で、天照大御神を祀る小さな神明社の祠が本殿の真裏に建てられていました。

豊葦原瑞穂國の礎を築いた国つ神である大国主命の御社の本殿の背後に、高天原から使いを送って大国主命に国譲りを迫った天つ神である天照大御神の祠が小さく祀ってある…そんな意味あり気な構図に、何やら一方ならざる意図を感じずにはいられませんでした。

そして、この御社にも『宮鐘』がありました。先日参詣した相模國四之宮前鳥神社や、伊勢原市にある相模國三之宮比々多神社、平塚市横内の御霊神社、我が家の近くにある浅間神社等、私が把握しているだけでも、ここ寄木神社を含めて、神奈川県西部の一部にこれだけ宮鐘を有する神社が点在しています。しかし、神道の領域であるはずの神社の境内に何故仏教と共に伝来した梵鐘が据えられているのか、今のところこの疑問に対して明確な答えを示した資料には巡り会えていません。何度見ても不思議な光景です。

いつも横目で見ながら通り過ぎていただけの御社に、こんなにも興味深いことが待ち受けているとは、バスを降りて鳥居をくぐるまでは想像だにしていませんでした。毎年10月の第1日曜日に例大祭があるようですから、その頃にまた参詣してみようと思います。

境内の掲示板にあった略誌によれば、貞観元年(859年)に『大神朝臣田村麿(おおかみのあそんたむらまろ)』が、当時相模國大住郡と称したこの辺りの大領として京都から下向して屋敷を構え、氏族の遠祖を祭祀したのが始まりということです。その時この辺りの地名も大住郷から大神郷と改められ、今日までその名が地区に残っているということでした。また、この地区の南側には『田村』という名の地区もあるのですが、もしかしたらそれもこの『田村麿』に由来するのかも知れません。

社殿の右側にある大木は御神木の銀杏の木です。高さは23m、幹周囲5.6m、樹齢は推定500年とのことです。幹の中程に大きく切り取られた跡がありますが、たまたま境内にいて、撮影中の私に話しかけてきた地元の少年の話では、保全のために昨年末に切られたのだそうです。さすがに500年の風雪に耐えた巨木だけに、いろんなところに傷みが出てしまっているのでしょう。

摂社には八坂神社と神明社があります。これも先程の少年が案内してくれて知ったのですが、通常摂社の御社は参道の脇に本殿に遠慮するようなかたちで祀られていることが多く、八坂神社の御社はその例に漏れず神輿殿の横の敷地の角に建てられています。ところが、この神社では何らかの理由で、天照大御神を祀る小さな神明社の祠が本殿の真裏に建てられていました。

豊葦原瑞穂國の礎を築いた国つ神である大国主命の御社の本殿の背後に、高天原から使いを送って大国主命に国譲りを迫った天つ神である天照大御神の祠が小さく祀ってある…そんな意味あり気な構図に、何やら一方ならざる意図を感じずにはいられませんでした。

そして、この御社にも『宮鐘』がありました。先日参詣した相模國四之宮前鳥神社や、伊勢原市にある相模國三之宮比々多神社、平塚市横内の御霊神社、我が家の近くにある浅間神社等、私が把握しているだけでも、ここ寄木神社を含めて、神奈川県西部の一部にこれだけ宮鐘を有する神社が点在しています。しかし、神道の領域であるはずの神社の境内に何故仏教と共に伝来した梵鐘が据えられているのか、今のところこの疑問に対して明確な答えを示した資料には巡り会えていません。何度見ても不思議な光景です。

いつも横目で見ながら通り過ぎていただけの御社に、こんなにも興味深いことが待ち受けているとは、バスを降りて鳥居をくぐるまでは想像だにしていませんでした。毎年10月の第1日曜日に例大祭があるようですから、その頃にまた参詣してみようと思います。