隅田川は北区・赤羽で荒川から分かれて隅田川になります。

江戸時代には荒川がそのまま江戸市中に流れ込んでいたため

下町はちょっとの雨でも出水・洪水となり苦労しました。

明治になって放水路が開削され隅田川への水は大部分を

この荒川放水路へ流し洪水の危機は格段に低くなりました。

岩淵水門は運用当初の赤水門と後年能力を強化した青水門があります。

旧水門はその色から通称「赤水門」と呼ばれ、9m幅のゲート5門で構成されています。

現在では役目を終え1999年には東京都選定歴史的建造物に指定されました。

新水門はその色から通称「青水門」と呼ばれている。

この辺りの川辺は公園となっていて木道もあり水辺の散歩が楽しめます。

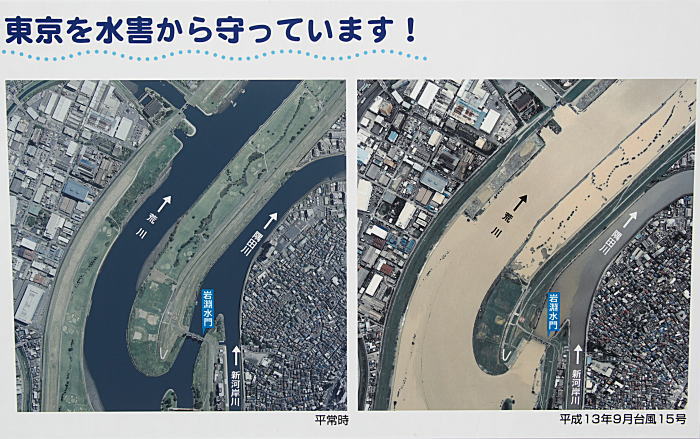

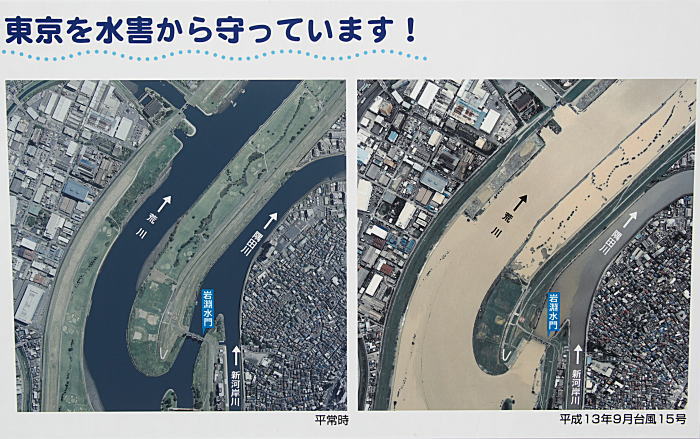

現場のパネルから。

上方の橋は新荒川大橋。左が東京・赤羽、右は埼玉・川口市。

荒川知水資料館(通称:アモア)

治水じゃなく知水資料館です、荒川のことなら何でも。

赤羽岩淵緑地公園

イベントも何もないけどこの人出、上流の橋の下あたりに

BBQ広場。公認の場所なのでここも凄く混みあう。

青水門。

1974年に着工し、1982年に完成した。事業費は約70億円。

200年に1回の大洪水にも耐え得るように作られている。

岩淵水門が東京を水害から守っています!。

台風で増水した濁流を水門がブロックしています、

これによって東京の下町は水害のリスクは大幅に低下しました。

それと共に隅田川の両岸は整備され遊歩道が作られ

今では都民の憩いの場として賑わっています。

荒川放水路事業は明治44年(1911) に着手、

工事を指揮した青山(あおやま)士(あきら)はパナマ運河を経験していました。

掘削した土砂の総量は東京ドーム18 杯分に及びます、

また、大正12年(1923) には関東大震災が発生して工事に影響を与えました。

そして関連する工事が進められ、昭和5年(1930)に荒川放水路は完成しました。

私が東京に来たときには普通に荒川放水路と呼んでいたけど

いつの間にか放水路が取れて荒川になりましたね。

9月20日

江戸時代には荒川がそのまま江戸市中に流れ込んでいたため

下町はちょっとの雨でも出水・洪水となり苦労しました。

明治になって放水路が開削され隅田川への水は大部分を

この荒川放水路へ流し洪水の危機は格段に低くなりました。

岩淵水門は運用当初の赤水門と後年能力を強化した青水門があります。

旧水門はその色から通称「赤水門」と呼ばれ、9m幅のゲート5門で構成されています。

現在では役目を終え1999年には東京都選定歴史的建造物に指定されました。

新水門はその色から通称「青水門」と呼ばれている。

この辺りの川辺は公園となっていて木道もあり水辺の散歩が楽しめます。

現場のパネルから。

上方の橋は新荒川大橋。左が東京・赤羽、右は埼玉・川口市。

荒川知水資料館(通称:アモア)

治水じゃなく知水資料館です、荒川のことなら何でも。

赤羽岩淵緑地公園

イベントも何もないけどこの人出、上流の橋の下あたりに

BBQ広場。公認の場所なのでここも凄く混みあう。

青水門。

1974年に着工し、1982年に完成した。事業費は約70億円。

200年に1回の大洪水にも耐え得るように作られている。

岩淵水門が東京を水害から守っています!。

台風で増水した濁流を水門がブロックしています、

これによって東京の下町は水害のリスクは大幅に低下しました。

それと共に隅田川の両岸は整備され遊歩道が作られ

今では都民の憩いの場として賑わっています。

荒川放水路事業は明治44年(1911) に着手、

工事を指揮した青山(あおやま)士(あきら)はパナマ運河を経験していました。

掘削した土砂の総量は東京ドーム18 杯分に及びます、

また、大正12年(1923) には関東大震災が発生して工事に影響を与えました。

そして関連する工事が進められ、昭和5年(1930)に荒川放水路は完成しました。

私が東京に来たときには普通に荒川放水路と呼んでいたけど

いつの間にか放水路が取れて荒川になりましたね。

9月20日