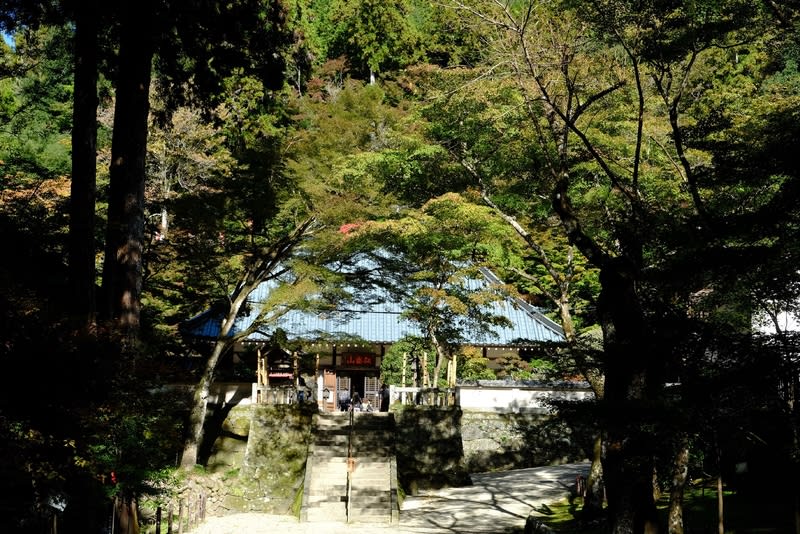

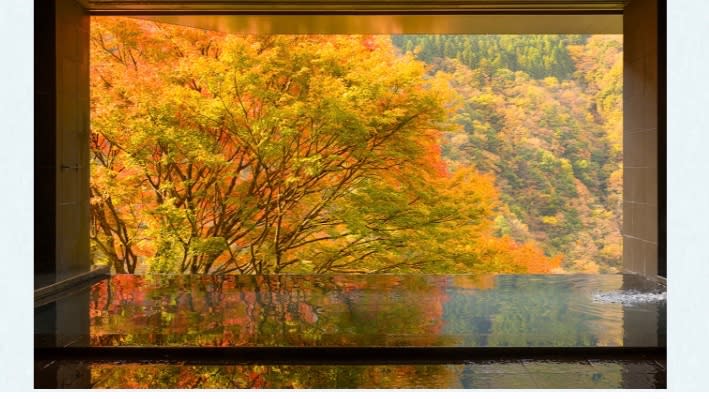

足助は以前から行ってみたかった町ですが、今回香嵐渓の紅葉とセットで行くことができました。

その昔、初めてこの町の名前を見たときは「あしすけ」って読んでいたと思います(笑)

その後、足助の町並みが「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されていることも知りました。

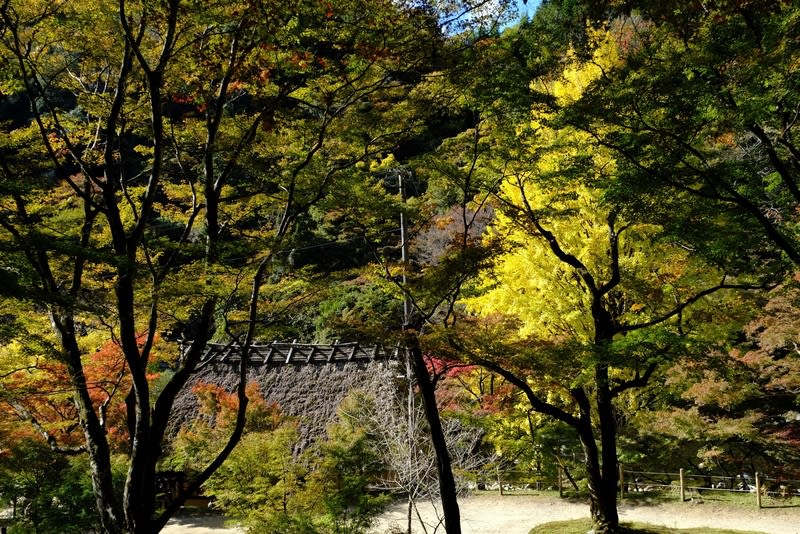

香嵐渓から国道を渡ると、そこは足助の町です。

足助といえば香嵐渓なんでしょう。

町の外れの落合橋からの景色です。

足助の町並みは、尾張・三河から信州を結ぶ中馬街道の中継地として栄えた商家町です。

街道歩きが好きですが、まだまだ知らない街道が多いです。

1775年の大火で町並みの大部分は消失したそうですが、その後再建がはじまったそうです。

今も江戸時代から明治末までに建てられた建物が数多く残っているようです。

大正期や戦後の建物も伝統的な町家の形式を踏襲するものが多く、現在まで古い町並みの景観が保たれてきたそうです。

こんな小路もありました。マンリン小路というそうです。

街道筋の街らしい風景です。この曲がり方が好きなんです。

足助は川沿いの景色も絵になります。

足助橋から上流側を撮りました。

昼前に五平餅を食べただけだったのでお腹が減りました。

街を歩いていると食堂があったので鰻丼をいただきました。

お腹も満たされて、再び街散策です。

アサヒビールと書かれたレトロな建物がありました。

なぜか誘われます(笑)

真弓橋から見る川沿いの風景です。(逆光でした)

その昔、ブログ仲間のtakayanさんと錫杖さんも撮っておられたと思うのですが。

真弓橋からの上流部の風景です。

時刻は2時半そろそろ帰るとしましょう。家までは3時間以上かかります。

中馬街道は「塩の道」だったそうです。(ここにも「塩の道」があったようです)

三河湾でつくられた塩を矢作川で今の豊田市に荷揚げし、足助の塩問屋で荷直しして信州方面に運んだそうです。

馬の背で荷物を運ぶ組合のことを「中馬」といったそうです。

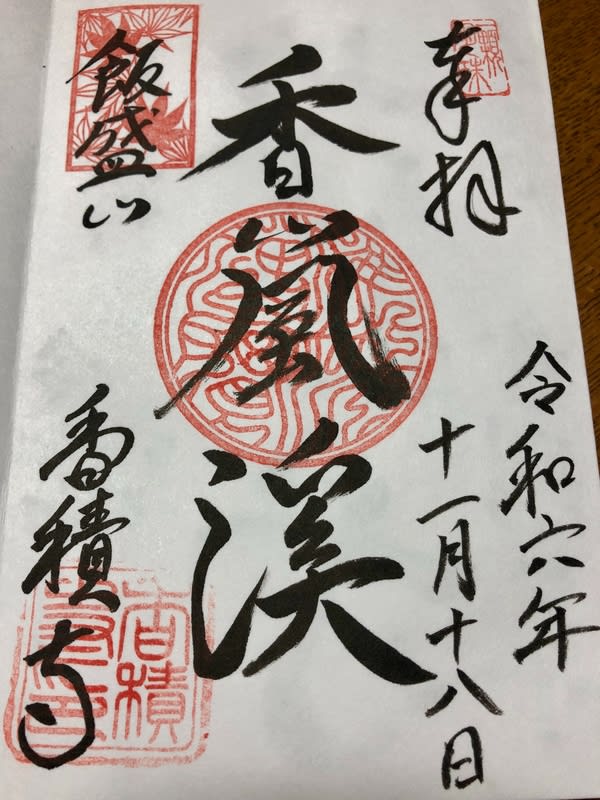

※訪問日 2024.11.18

その昔、初めてこの町の名前を見たときは「あしすけ」って読んでいたと思います(笑)

その後、足助の町並みが「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されていることも知りました。

香嵐渓から国道を渡ると、そこは足助の町です。

足助といえば香嵐渓なんでしょう。

町の外れの落合橋からの景色です。

足助の町並みは、尾張・三河から信州を結ぶ中馬街道の中継地として栄えた商家町です。

街道歩きが好きですが、まだまだ知らない街道が多いです。

1775年の大火で町並みの大部分は消失したそうですが、その後再建がはじまったそうです。

今も江戸時代から明治末までに建てられた建物が数多く残っているようです。

大正期や戦後の建物も伝統的な町家の形式を踏襲するものが多く、現在まで古い町並みの景観が保たれてきたそうです。

こんな小路もありました。マンリン小路というそうです。

街道筋の街らしい風景です。この曲がり方が好きなんです。

足助は川沿いの景色も絵になります。

足助橋から上流側を撮りました。

昼前に五平餅を食べただけだったのでお腹が減りました。

街を歩いていると食堂があったので鰻丼をいただきました。

お腹も満たされて、再び街散策です。

アサヒビールと書かれたレトロな建物がありました。

なぜか誘われます(笑)

真弓橋から見る川沿いの風景です。(逆光でした)

その昔、ブログ仲間のtakayanさんと錫杖さんも撮っておられたと思うのですが。

真弓橋からの上流部の風景です。

時刻は2時半そろそろ帰るとしましょう。家までは3時間以上かかります。

中馬街道は「塩の道」だったそうです。(ここにも「塩の道」があったようです)

三河湾でつくられた塩を矢作川で今の豊田市に荷揚げし、足助の塩問屋で荷直しして信州方面に運んだそうです。

馬の背で荷物を運ぶ組合のことを「中馬」といったそうです。

※訪問日 2024.11.18