今週のWOC(Wednesday Outdoor Challenge)は三つに分かれての活動になりました。

登山部・植物部・自転車部がそれぞれに分かれて今までにない総勢19名の一日となりました。

当初、登山部は稲叢山とアメガエリの滝を歩き、あわよくば植物部とアメガエリの滝で

合流できたらと思っていたのですが、参加希望者が少なく稲叢山は中止としました。

それならどこを歩こうかと考え、自転車部が予定している小豆島に的を絞りました。

小豆島は昨年の秋に連続して数回通い、島霊場や里山を登りました。

その度に目についたのが福田に行く途中に見える、何とも異様な形をした『拇岳』でした。

空に向かって親指を立てたような形の岩峰は、関西からも訪れる人の多い、ロッククライミングの

スポットになっています。勿論150mもの岩壁を登れるわけがないのですが、

その岩壁の東側には岩肌に沿うようにして上から下まで樹林帯が続いています。

『ひょっとしたら、あの樹林帯を登って行けるかも?』と、ずっと思っていた拇岳です。

そして同じような思いをずっと抱いていたメンバーにセニョさんがいました。

セニョさんは私より前にWOCで小豆島を訪れるたびに、この拇岳の事を口にしていたらしく、

さらに『拇平~千羽ケ岳』をWOC登山部で以前に歩いて、目の前で拇岳の姿を

目にしているだけに、その思いは私以上のものがあるはずです。

そう思ってセニョさんをお誘いすると、案の定即返事が返ってきました。

そうなれば如何にして登るかが問題になってきます。事前に拇岳をネットで色々調べてみると、

『赤いクラック・ダイレクトルート』そして『5.9とか5.10b』とかの

一般登山者には縁遠い言葉しか出てきません。

たまに出てくるのは拇平から千羽ケ嶽のレポートだけです。

そして登ろうと思った岩峰の裏側の写真は、たった三枚しか見つけることができず

拇岳をロッククライミング以外で登った情報は皆無でした。

ただ岩峰の裏側にはどうやらFIXロープが掛けられていると言う事だけは判り、

そこまでとにかく登って、無理だと思ったら引き返すと言う事にして

セニョさんとは事前に連絡し合いました。

高松港から土庄行きのフェリーで7時20分に出発。船内では自転車部のリーダーの山さんが、

地図を広げて今日のコースを説明をしていました。自転車部はコアラさんと麺法師さん

そして八甲田山遠征に初参加して、今回WOCに二回目の参加となるまゆちゃんの計四名です。

リーダーの山さんは、自転車で12時から13時くらいに拇岳の麓の『橘』を通るから

『下から手を振るから頂上で手を振って!』と言っていますが、

恐らく今回はそんな余裕はないはずです。

土庄で自転車部とは夕方にまた落ち合う約束をして別れ、『南廻り』のバスでまずは『草壁港』まで。

ただ、ここから福田行のバスは便数が減って、かなりの時間待ちになるので

バス停から直ぐ近くの『かんかけいタクシー』で橘まで向かいました。

橘で降ろしてもらい拇岳への登山口は水路を渡って町営住宅に向かって歩いて行きます。

入り口のすぐ脇にある『逸見商店』で道を尋ねると、

店のご主人が外に出て山を指さしながら、紙に地図を書いて詳しく教えてくれました。

ただ教えてくれたルートは拇岳の東側の樹林帯を登るルートではなく、

拇平から千羽ケ嶽に登って拇岳との鞍部に降りるルートでした。

『千羽ケ嶽からは鞍部まで降りられるんですね?』と確認すると

『道はないけど降りられる!』と教えてくれたので、その言葉を信じて

取りあえず周回して最後に拇岳を目指すことにしました。

白い鉄筋コンクリートの町営住宅を右に見ながら登って行くと、二股に分かれた道になり、

正面の岩には小さな拇岳と書かれたペイントがありました。

ここから右に折れさらに登って行きます。

しばらく歩くと石垣の間に登山口の案内板があり、ここからが登山道となります。

登山口から少し笹の間を歩き、その内足元は岩交じりの直登の道になります。

道は木にテープや岩に赤いスプレイで誘導してくれています。

直登から左にしばらくトラバースの道になり、それが終わるとまた直登の道になります。

この辺りから足元にはウバメガシの小さな落ち葉とどんぐりが敷き積り、

とても滑りやすく歩きにくくなってきました。

直登を登り詰めると正面に岩壁が現れます。枝にが掛けられた白いプレートが目に入ります。

字が消えて見えませんが、どうやらここが『滝場』と呼ばれている場所の様です。

ここから右が拇平、左に進むと拇岳の岩峰の足元に行けるようです。

まずは逸見商店のおじさんが教えてくれた通りに右に進んでみます。

見上げると薄曇りの空からの陽の光に当たって、冷たく岩肌が光っています。

滝場からは岩壁の足元に沿って登ります。この辺りは『屋島』の『屋島神社』から

登って『冠ケ嶽』の岩壁の足元を登った時の雰囲気に似ています。

直ぐに何ヵ所か岩に掛けられたロープを使って登る場所があります。岩に書かれた赤いスプレーを

目印にグイグイと登り、最後は岩壁の足元を左に進んで登り詰めると尾根に出ました。

広い尾根に出て左に少し歩くと、左手に名前の通りの拇平の平らな岩があります。

ここからは西に拇岳の雄姿を目の前に見ることができます。

遠くには池田の街並み、足元には橘の漁港を見下ろせます。

間近に見える拇岳の頂上から裏側の鞍部までは、思っていた以上に高さがあるのが目につき、

『果たして登れるんだろうか?』と不安になってきました。

セニョさんと『あの鞍部までは行ってみましょう。足元から見て怖かったら無理せずに!』と確認します。

拇平からも木の枝に着けられた赤テープを目印に千羽ケ嶽に向かって歩いて行きます。

広い尾根は時折道を見失いそうになります。その内に緩く傾斜の付いた広い岩塊が現れます。

その岩塊の根元を右に回り込んでいくと、ロープがかかった場所があり、

そこからロープを使って岩肌を登って行きます。

岩塊を登り更に尾根を進んでいくと、山頂らしき岩塊が正面に現れました。

この岩が千羽ケ嶽の山頂の様です。ここからも南側の展望が広がっていました。

この突端でセニョさんと、『もし拇岳が怖くて登れんかったら、

ここの写真で登ったことにしようか!』と冗談を。

この山頂から更に進むと『三等三角点 橘』です。

廻りは木々に囲まれ展望は全くありませんが、木々の上に西に『星ケ城』らしい

山が少しだけ見えました。

三角点から先ほどの千羽ケ嶽の岩に戻り、左下に見えた拇岳の岩峰を目指して下って行きます。

千羽ケ嶽も岩の塊のような感じで、その端に沿って下ります。さぁここからが今日の本番となります。

拇岳への鞍部に降りられる取り付きを探しながら、急な斜面を下ります。

ウバメガシの落ち葉に度々足を滑らせ、そして尻もちをつき、

悪戦苦闘しながらの取りつき探しです。

すると少し開けた岩肌から正面直下に拇岳が見えました。

その鞍部に向かって斜めに樹林帯が続いています。

恐らくこの辺りかなと目処をつけ、岩肌の上から覗き込むとどうやら岩の割れ目を使って

下に降りられそうです。

岩の割れ目とその間に伸びる木の間を慎重に降りて行きます。

後ろから来るセニョさんの幅の広いザックが引っ掛かって少し難儀をしています。

『セニョさんのそのキスリングのようなザック大きすぎです!』

一旦岩を降り岩壁の足元に沿ってウバメガシの中を進んでいきます。

その先に岩壁に段差の付いた場所にロープが横に掛かっていました。

端に向かって傾斜の付いた岩は勿論足を滑せたら一貫の終わりです。

ここは慎重にカニの横這いで、まずはセニョさんが渡ります。

セニョさんが渡り切った後、続けとばかりロープを手繰り寄せ強く引っ張ってみると

プチ~ん!とロープが切れてしまいました。

ロープに頼って渡る途中で切れていたらと思うとゾットします。

足を滑らせないように摺り足でゆっくりと何とか渡り切ることができ、ホット一息。

目の前には拇岳が迫ってきました。

ほどなく鞍部に到着。岩峰と千羽ケ嶽から続く岩との間が切通のようになっていて

下からは冷たい風が吹き上げてきます。その冷たい風に足元には可愛らしい

見たこともない植物が小さな体を震わせて、凍えているように見えました。

さぁここからいよいよ頂上に向かって登って行きます。

ネットで見かけた写真に写っていたFIXのザイルがかかっています。

先ほどの事があるのでザイルを強く引っ張ってみると、このザイルはしっかりしているようですが

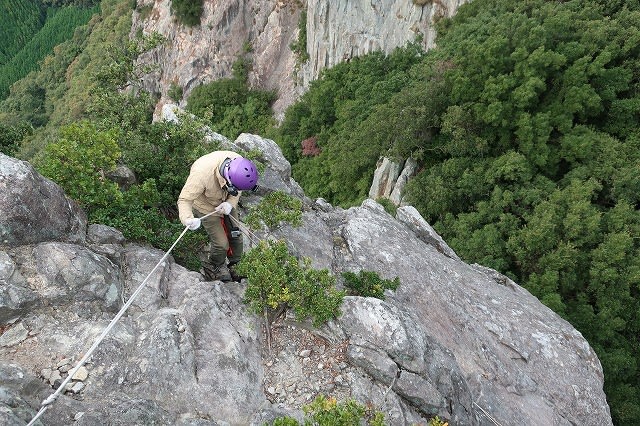

足がかりが少なそうです。ここからはザックを降ろしヘルメットを被ります。

まずはTOP?を私が登ります。何段かは足がかりがあるのですが、最後は足がかりもなく

岩の間が狭く真直ぐに登れず、右手でハーケンの輪に指を掛け

左の岩の下から岩の上まで足を延ばして、岩にしがみつきながら何とか

身体を持ち上げます。重い身体と硬い身体を悔やみながらも最初の岩をクリアーしました。

続いてセニョさんが登ってきます。セニョさんもやはり最後の岩の突起の乗越に苦労しています。

何とかここを登りきると、今度は右斜め上にザイルが掛かっています。最初のザイルを登ると

少し傾斜が緩くなっていますが、とにかく足元は深く高く切れ落ちています。

緊張しながらも何とか頂上に!

最後はセニョさんに前を譲って登頂成功です。

『WOC・登山部 拇岳初登頂』の瞬間です。

勿論尖った岩峰の頂上は360度の見渡す限りの展望です。

これだけ頂上が狭く、岩壁の下から上まで三角形の形をした場所は初めてです。

本当の頂上は背中の後ろですが、さすがにその上には立てないので、岩を背に記念撮影です。

フェリーの中で山さんが自身は高所恐怖症なのに、人にはこの上で

アルペン踊りを踊ってみてとも言っていましたが、とてもそんな気分にはなれません。

岩の右側に回り込むとロッククライミングのボルトが打ち込まれています。

覗き込んでみてもオーバーハングになっているのか全く足元が見えません。

『しかしこんな所をよく登ってこれるもんだ!』と感心するばかりです。

その横で念願かなってセニョさんも嬉しそうです。

岩にへばりつきながら笑顔を作りますが、やはり顔がこわばっています。

写真を撮った後は早々に岩の北側の安全?な場所へ移動して、少しの間頂上からの景色を眺めます。

麓の橘の漁港と麓から見えた千羽ケ嶽の岩肌です。

『さぁゆっくりと慎重に降りましょう』とセニョさん声を掛けてまた岩場を降りて行きます。

高度感はありますが足が竦むほどではありません。ただ油断禁物お茶ら気も厳禁です。

登りに比べると取り付きの最初のザイルも意外とスムーズに降りることができました。

ただ今回思ったのは、普段山でよく見かける結び目のあるロープと比べて

慣れていない結び目のないザイルは滑りやすく、登りの途中で手袋を脱ぎ捨てました。

それでも手が滑るのでくるっと手にザイルを巻きつけながら登って行きました。

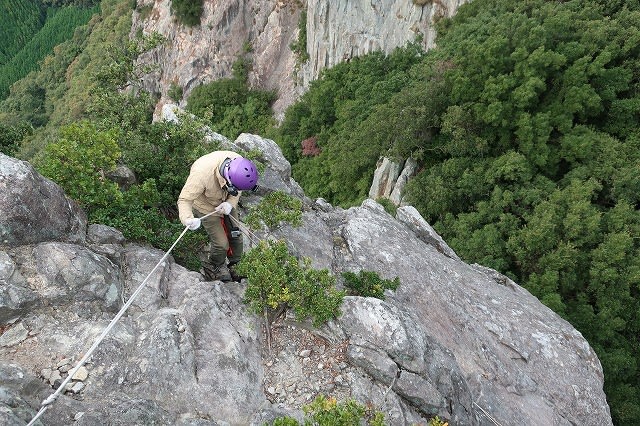

何とか無事に鞍部に到着。ここからは事前に予定していた岩峰の東側の樹林帯を下って行きます。

足元には『五剣山』の岩峰で見かけた同じ植物が密生しています。

下り始めて最初はほとんどロープが掛かっています。

ここは普段目にする結び目の付けられたロープです。

やはり素人にはこの方が掴みやすく、それでも急な坂を時折足を滑らせながら降りて行きます。

横を見るとほぼ垂直というか垂直以上の岩壁が見えます。

下りの最後も岩をロープを使って降りて行きます。最後まで気が抜けません。

最後の岩場とロープが終わり、千羽ケ嶽側の麓に降り立った時には

二人でお互いにホッと肩を撫で下ろしました。

ここからは滝場の分岐を通り、登山口を降りるだけです。それでも最後までウバメガシの落ち葉に

足を取られる場面もありました。

橘の港に戻って朝、道を尋ねた逸見商店さんでお礼の代わりにアイスクリームを買いました。

おじさんに港までの道を又聞いて、小さな漁港の肩を寄せ合うようにして建つ家々の間を

途中でもろ虎キチと判る車を目にしながら、港の岸壁でやっと腰を降ろしました。

ここでお弁当を広げながら、自転車部のリーダーにセニョさんが電話を入れます。

静かな港を眺めながらお弁当を食べ終え、バス停に向かったところで

山さんが自転車を飛ばして到着しました。

残りのメンバーはまだ随分と後ろのようなので、取りあえず登山部は予定より早く下山したので、

土庄迄一旦戻り、近くの山を一つ登ると伝えました。

13時22分のバスに乗り込むと、途中から韓国や中国の観光客が多く乗り込み賑わうバスは

45分ほどでフェリー乗り場に到着しました。

フェリーの時間は17時20分。まだ三時間ほどあるので切符売り場の横のコンビニでコーヒーを

飲みながら一息入れることに。

外のベンチに腰掛けてコーヒーを飲んでいると、横に座った男性が話しかけてきました。

色々と話をしていると男性は、池田町にある八幡さんの神主さんだといいます。

これから『高見山』に登ろうと思うというと、

途中まで車で送ってくれると言ってくれました。

神主さんは親切にも山の中腹の遊歩道入り口まで乗せてくれました。

(ただ本当は山の麓から登りたかったのですが)それはそれで親切を無下にすることもできず

駐車場でお礼を言って別れました。

高見山は山頂まで何本かの遊歩道で登れるようになっていました。

ただ最近はあまり登る人もいないのか、木の階段の踏み場は至るところで猪が掘り返しています。

遊歩道を登りきると芝生の広場の上に、中世の山城を模したという展望台がありました。

木々の間からは瀬戸内海の穏やかな海の向こうに屋島が見えます。

フェリーの時間まではまだ十分にあるので、展望台の回廊に腰を降ろして、

のんびりとセニョさんのお話を色々と聞かせてもらいました。

山頂からは北側にも遊歩道が続いていました。ただこちらは南からの遊歩道よりさらに荒れていて

足元は猪の掘り返しで歩きづらく、顔の目の前には蜘蛛の巣だらけで難儀をしました。

枯れた枝を振り振り蜘蛛の巣を払いながら麓の家にたどり着くと、

ここでも家の駐車場から出てきたおじいさんに

『どこまで行くん?』と声を掛けられ、『フェリー乗り場までです』と応えると、

『そっちへいくつもりやから!』と車でフェリー乗り場まで送ってくれました。

フェリー乗り場で自転車部と合流した後、今日一日のお互いの土産話を話し合い、

帰りの船中でも楽しく雑談をしながら帰路に着きました。

朝焼けのサンポートから出かけ、日が暮れて明かりの灯るシンボルタワーを眺めて帰り

丸一日よく遊びました。

恋焦がれていた?拇岳登頂も成就でき、島に暮らす人々の温かさにも触れることができた

達成感と温かさに包まれた楽しい一日でした。

植物部の面々とアメガエリの滝

そして自転車部面々と雄姿です。

登山部・植物部・自転車部がそれぞれに分かれて今までにない総勢19名の一日となりました。

当初、登山部は稲叢山とアメガエリの滝を歩き、あわよくば植物部とアメガエリの滝で

合流できたらと思っていたのですが、参加希望者が少なく稲叢山は中止としました。

それならどこを歩こうかと考え、自転車部が予定している小豆島に的を絞りました。

小豆島は昨年の秋に連続して数回通い、島霊場や里山を登りました。

その度に目についたのが福田に行く途中に見える、何とも異様な形をした『拇岳』でした。

空に向かって親指を立てたような形の岩峰は、関西からも訪れる人の多い、ロッククライミングの

スポットになっています。勿論150mもの岩壁を登れるわけがないのですが、

その岩壁の東側には岩肌に沿うようにして上から下まで樹林帯が続いています。

『ひょっとしたら、あの樹林帯を登って行けるかも?』と、ずっと思っていた拇岳です。

そして同じような思いをずっと抱いていたメンバーにセニョさんがいました。

セニョさんは私より前にWOCで小豆島を訪れるたびに、この拇岳の事を口にしていたらしく、

さらに『拇平~千羽ケ岳』をWOC登山部で以前に歩いて、目の前で拇岳の姿を

目にしているだけに、その思いは私以上のものがあるはずです。

そう思ってセニョさんをお誘いすると、案の定即返事が返ってきました。

そうなれば如何にして登るかが問題になってきます。事前に拇岳をネットで色々調べてみると、

『赤いクラック・ダイレクトルート』そして『5.9とか5.10b』とかの

一般登山者には縁遠い言葉しか出てきません。

たまに出てくるのは拇平から千羽ケ嶽のレポートだけです。

そして登ろうと思った岩峰の裏側の写真は、たった三枚しか見つけることができず

拇岳をロッククライミング以外で登った情報は皆無でした。

ただ岩峰の裏側にはどうやらFIXロープが掛けられていると言う事だけは判り、

そこまでとにかく登って、無理だと思ったら引き返すと言う事にして

セニョさんとは事前に連絡し合いました。

高松港から土庄行きのフェリーで7時20分に出発。船内では自転車部のリーダーの山さんが、

地図を広げて今日のコースを説明をしていました。自転車部はコアラさんと麺法師さん

そして八甲田山遠征に初参加して、今回WOCに二回目の参加となるまゆちゃんの計四名です。

リーダーの山さんは、自転車で12時から13時くらいに拇岳の麓の『橘』を通るから

『下から手を振るから頂上で手を振って!』と言っていますが、

恐らく今回はそんな余裕はないはずです。

土庄で自転車部とは夕方にまた落ち合う約束をして別れ、『南廻り』のバスでまずは『草壁港』まで。

ただ、ここから福田行のバスは便数が減って、かなりの時間待ちになるので

バス停から直ぐ近くの『かんかけいタクシー』で橘まで向かいました。

橘で降ろしてもらい拇岳への登山口は水路を渡って町営住宅に向かって歩いて行きます。

入り口のすぐ脇にある『逸見商店』で道を尋ねると、

店のご主人が外に出て山を指さしながら、紙に地図を書いて詳しく教えてくれました。

ただ教えてくれたルートは拇岳の東側の樹林帯を登るルートではなく、

拇平から千羽ケ嶽に登って拇岳との鞍部に降りるルートでした。

『千羽ケ嶽からは鞍部まで降りられるんですね?』と確認すると

『道はないけど降りられる!』と教えてくれたので、その言葉を信じて

取りあえず周回して最後に拇岳を目指すことにしました。

白い鉄筋コンクリートの町営住宅を右に見ながら登って行くと、二股に分かれた道になり、

正面の岩には小さな拇岳と書かれたペイントがありました。

ここから右に折れさらに登って行きます。

しばらく歩くと石垣の間に登山口の案内板があり、ここからが登山道となります。

登山口から少し笹の間を歩き、その内足元は岩交じりの直登の道になります。

道は木にテープや岩に赤いスプレイで誘導してくれています。

直登から左にしばらくトラバースの道になり、それが終わるとまた直登の道になります。

この辺りから足元にはウバメガシの小さな落ち葉とどんぐりが敷き積り、

とても滑りやすく歩きにくくなってきました。

直登を登り詰めると正面に岩壁が現れます。枝にが掛けられた白いプレートが目に入ります。

字が消えて見えませんが、どうやらここが『滝場』と呼ばれている場所の様です。

ここから右が拇平、左に進むと拇岳の岩峰の足元に行けるようです。

まずは逸見商店のおじさんが教えてくれた通りに右に進んでみます。

見上げると薄曇りの空からの陽の光に当たって、冷たく岩肌が光っています。

滝場からは岩壁の足元に沿って登ります。この辺りは『屋島』の『屋島神社』から

登って『冠ケ嶽』の岩壁の足元を登った時の雰囲気に似ています。

直ぐに何ヵ所か岩に掛けられたロープを使って登る場所があります。岩に書かれた赤いスプレーを

目印にグイグイと登り、最後は岩壁の足元を左に進んで登り詰めると尾根に出ました。

広い尾根に出て左に少し歩くと、左手に名前の通りの拇平の平らな岩があります。

ここからは西に拇岳の雄姿を目の前に見ることができます。

遠くには池田の街並み、足元には橘の漁港を見下ろせます。

間近に見える拇岳の頂上から裏側の鞍部までは、思っていた以上に高さがあるのが目につき、

『果たして登れるんだろうか?』と不安になってきました。

セニョさんと『あの鞍部までは行ってみましょう。足元から見て怖かったら無理せずに!』と確認します。

拇平からも木の枝に着けられた赤テープを目印に千羽ケ嶽に向かって歩いて行きます。

広い尾根は時折道を見失いそうになります。その内に緩く傾斜の付いた広い岩塊が現れます。

その岩塊の根元を右に回り込んでいくと、ロープがかかった場所があり、

そこからロープを使って岩肌を登って行きます。

岩塊を登り更に尾根を進んでいくと、山頂らしき岩塊が正面に現れました。

この岩が千羽ケ嶽の山頂の様です。ここからも南側の展望が広がっていました。

この突端でセニョさんと、『もし拇岳が怖くて登れんかったら、

ここの写真で登ったことにしようか!』と冗談を。

この山頂から更に進むと『三等三角点 橘』です。

廻りは木々に囲まれ展望は全くありませんが、木々の上に西に『星ケ城』らしい

山が少しだけ見えました。

三角点から先ほどの千羽ケ嶽の岩に戻り、左下に見えた拇岳の岩峰を目指して下って行きます。

千羽ケ嶽も岩の塊のような感じで、その端に沿って下ります。さぁここからが今日の本番となります。

拇岳への鞍部に降りられる取り付きを探しながら、急な斜面を下ります。

ウバメガシの落ち葉に度々足を滑らせ、そして尻もちをつき、

悪戦苦闘しながらの取りつき探しです。

すると少し開けた岩肌から正面直下に拇岳が見えました。

その鞍部に向かって斜めに樹林帯が続いています。

恐らくこの辺りかなと目処をつけ、岩肌の上から覗き込むとどうやら岩の割れ目を使って

下に降りられそうです。

岩の割れ目とその間に伸びる木の間を慎重に降りて行きます。

後ろから来るセニョさんの幅の広いザックが引っ掛かって少し難儀をしています。

『セニョさんのそのキスリングのようなザック大きすぎです!』

一旦岩を降り岩壁の足元に沿ってウバメガシの中を進んでいきます。

その先に岩壁に段差の付いた場所にロープが横に掛かっていました。

端に向かって傾斜の付いた岩は勿論足を滑せたら一貫の終わりです。

ここは慎重にカニの横這いで、まずはセニョさんが渡ります。

セニョさんが渡り切った後、続けとばかりロープを手繰り寄せ強く引っ張ってみると

プチ~ん!とロープが切れてしまいました。

ロープに頼って渡る途中で切れていたらと思うとゾットします。

足を滑らせないように摺り足でゆっくりと何とか渡り切ることができ、ホット一息。

目の前には拇岳が迫ってきました。

ほどなく鞍部に到着。岩峰と千羽ケ嶽から続く岩との間が切通のようになっていて

下からは冷たい風が吹き上げてきます。その冷たい風に足元には可愛らしい

見たこともない植物が小さな体を震わせて、凍えているように見えました。

さぁここからいよいよ頂上に向かって登って行きます。

ネットで見かけた写真に写っていたFIXのザイルがかかっています。

先ほどの事があるのでザイルを強く引っ張ってみると、このザイルはしっかりしているようですが

足がかりが少なそうです。ここからはザックを降ろしヘルメットを被ります。

まずはTOP?を私が登ります。何段かは足がかりがあるのですが、最後は足がかりもなく

岩の間が狭く真直ぐに登れず、右手でハーケンの輪に指を掛け

左の岩の下から岩の上まで足を延ばして、岩にしがみつきながら何とか

身体を持ち上げます。重い身体と硬い身体を悔やみながらも最初の岩をクリアーしました。

続いてセニョさんが登ってきます。セニョさんもやはり最後の岩の突起の乗越に苦労しています。

何とかここを登りきると、今度は右斜め上にザイルが掛かっています。最初のザイルを登ると

少し傾斜が緩くなっていますが、とにかく足元は深く高く切れ落ちています。

緊張しながらも何とか頂上に!

最後はセニョさんに前を譲って登頂成功です。

『WOC・登山部 拇岳初登頂』の瞬間です。

勿論尖った岩峰の頂上は360度の見渡す限りの展望です。

これだけ頂上が狭く、岩壁の下から上まで三角形の形をした場所は初めてです。

本当の頂上は背中の後ろですが、さすがにその上には立てないので、岩を背に記念撮影です。

フェリーの中で山さんが自身は高所恐怖症なのに、人にはこの上で

アルペン踊りを踊ってみてとも言っていましたが、とてもそんな気分にはなれません。

岩の右側に回り込むとロッククライミングのボルトが打ち込まれています。

覗き込んでみてもオーバーハングになっているのか全く足元が見えません。

『しかしこんな所をよく登ってこれるもんだ!』と感心するばかりです。

その横で念願かなってセニョさんも嬉しそうです。

岩にへばりつきながら笑顔を作りますが、やはり顔がこわばっています。

写真を撮った後は早々に岩の北側の安全?な場所へ移動して、少しの間頂上からの景色を眺めます。

麓の橘の漁港と麓から見えた千羽ケ嶽の岩肌です。

『さぁゆっくりと慎重に降りましょう』とセニョさん声を掛けてまた岩場を降りて行きます。

高度感はありますが足が竦むほどではありません。ただ油断禁物お茶ら気も厳禁です。

登りに比べると取り付きの最初のザイルも意外とスムーズに降りることができました。

ただ今回思ったのは、普段山でよく見かける結び目のあるロープと比べて

慣れていない結び目のないザイルは滑りやすく、登りの途中で手袋を脱ぎ捨てました。

それでも手が滑るのでくるっと手にザイルを巻きつけながら登って行きました。

何とか無事に鞍部に到着。ここからは事前に予定していた岩峰の東側の樹林帯を下って行きます。

足元には『五剣山』の岩峰で見かけた同じ植物が密生しています。

下り始めて最初はほとんどロープが掛かっています。

ここは普段目にする結び目の付けられたロープです。

やはり素人にはこの方が掴みやすく、それでも急な坂を時折足を滑らせながら降りて行きます。

横を見るとほぼ垂直というか垂直以上の岩壁が見えます。

下りの最後も岩をロープを使って降りて行きます。最後まで気が抜けません。

最後の岩場とロープが終わり、千羽ケ嶽側の麓に降り立った時には

二人でお互いにホッと肩を撫で下ろしました。

ここからは滝場の分岐を通り、登山口を降りるだけです。それでも最後までウバメガシの落ち葉に

足を取られる場面もありました。

橘の港に戻って朝、道を尋ねた逸見商店さんでお礼の代わりにアイスクリームを買いました。

おじさんに港までの道を又聞いて、小さな漁港の肩を寄せ合うようにして建つ家々の間を

途中でもろ虎キチと判る車を目にしながら、港の岸壁でやっと腰を降ろしました。

ここでお弁当を広げながら、自転車部のリーダーにセニョさんが電話を入れます。

静かな港を眺めながらお弁当を食べ終え、バス停に向かったところで

山さんが自転車を飛ばして到着しました。

残りのメンバーはまだ随分と後ろのようなので、取りあえず登山部は予定より早く下山したので、

土庄迄一旦戻り、近くの山を一つ登ると伝えました。

13時22分のバスに乗り込むと、途中から韓国や中国の観光客が多く乗り込み賑わうバスは

45分ほどでフェリー乗り場に到着しました。

フェリーの時間は17時20分。まだ三時間ほどあるので切符売り場の横のコンビニでコーヒーを

飲みながら一息入れることに。

外のベンチに腰掛けてコーヒーを飲んでいると、横に座った男性が話しかけてきました。

色々と話をしていると男性は、池田町にある八幡さんの神主さんだといいます。

これから『高見山』に登ろうと思うというと、

途中まで車で送ってくれると言ってくれました。

神主さんは親切にも山の中腹の遊歩道入り口まで乗せてくれました。

(ただ本当は山の麓から登りたかったのですが)それはそれで親切を無下にすることもできず

駐車場でお礼を言って別れました。

高見山は山頂まで何本かの遊歩道で登れるようになっていました。

ただ最近はあまり登る人もいないのか、木の階段の踏み場は至るところで猪が掘り返しています。

遊歩道を登りきると芝生の広場の上に、中世の山城を模したという展望台がありました。

木々の間からは瀬戸内海の穏やかな海の向こうに屋島が見えます。

フェリーの時間まではまだ十分にあるので、展望台の回廊に腰を降ろして、

のんびりとセニョさんのお話を色々と聞かせてもらいました。

山頂からは北側にも遊歩道が続いていました。ただこちらは南からの遊歩道よりさらに荒れていて

足元は猪の掘り返しで歩きづらく、顔の目の前には蜘蛛の巣だらけで難儀をしました。

枯れた枝を振り振り蜘蛛の巣を払いながら麓の家にたどり着くと、

ここでも家の駐車場から出てきたおじいさんに

『どこまで行くん?』と声を掛けられ、『フェリー乗り場までです』と応えると、

『そっちへいくつもりやから!』と車でフェリー乗り場まで送ってくれました。

フェリー乗り場で自転車部と合流した後、今日一日のお互いの土産話を話し合い、

帰りの船中でも楽しく雑談をしながら帰路に着きました。

朝焼けのサンポートから出かけ、日が暮れて明かりの灯るシンボルタワーを眺めて帰り

丸一日よく遊びました。

恋焦がれていた?拇岳登頂も成就でき、島に暮らす人々の温かさにも触れることができた

達成感と温かさに包まれた楽しい一日でした。

植物部の面々とアメガエリの滝

そして自転車部面々と雄姿です。