昨日の夜、奥様に『明日は?』と聞くと『明日は昼間まで仕事』と返事が返ってきた。

顔には出さずに心の中でしめしめと思いながら、『がんばってな~』と言って、

『仕方がないから山でも歩いてくるわ~』と残念ぶって話をした。

今週は年明け火曜日の仕事始めで、二日目の水曜日も年始の挨拶に来る人が多いので

WOC登山部には参加できない。一昨日に計画していた線で繋ぐ里山歩きを

何とかこの正月休みに歩いてみたいと思っていたので、後ろ髪をひかれながら(笑)も

いそいそと自宅から東の田面峠へと車を走らせた。

線で繋ぐ里山は、昨年の春頃の緊急事態宣言の時期に

WOC登山部も休止になり、一人で周回路を歩いていたら、前山ダムから笠が峰までが

線で繋がった。最後に星越山へのルートが判らずたどり着けず、

次は星越峠から星越山を往復し虎丸山も往復になると考えていたら

YAMAPでこの辺りを周回している人のレポートがあった。そのレポートを参考に、

今日は水主コミュニティーセンターからまずは石鉄山。次に石見山から

那智山まで歩き、一旦下って虎丸山に登り、

新しくできている修験造道を使って星越峠に降り、時間があれば星越山から本宮山を

周回できないかと考え、コミュニティーセンターに車を停めた。

センターから県道に出て向かいのため池の突堤から、まずは245mのピークを目指して取り付いてみる。

突堤からは手前のおむすび山の奥に245mのピークが顔を覗かせ、右手の遠くには朝日が当たった

虎丸山が遠くに霞んで見えた。

取り付きからは藪漕ぎになるかと思っていたが、尾根筋は乾いた花崗土で滑りやすいが

意外と木々もなく判りやすい道が続いている。

所々で視界が開けて右手には那智山からの稜線。振り返ると本宮山から笠が峰が見える。

道の脇の木の枝にテープを発見。このコースを歩いた人はネットでは見当たらなかったが、

同じようなことを考える人はいるもんだと、なんだかうれしくなる。

245mの標高点の手前のピークは低木だけで遮るものが無く抜群の見晴らしだ。

田面峠方面の奥には五剣山、反対にはまだ遠くに虎丸山が見え、

これから歩く245mのピークがすぐ目の前に見える。

ピークから少し岩場があり、腰を降ろさず立って下りようとして一瞬ぐらつきヒヤッとした。

鞍部まで下って登り返すと245mのピークに着いた。こちらは木々に囲まれ見晴らしは無し。

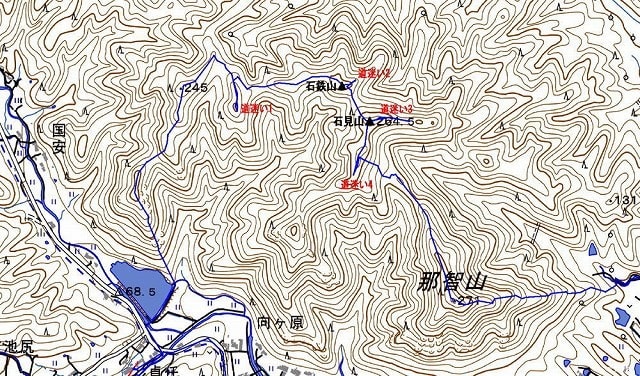

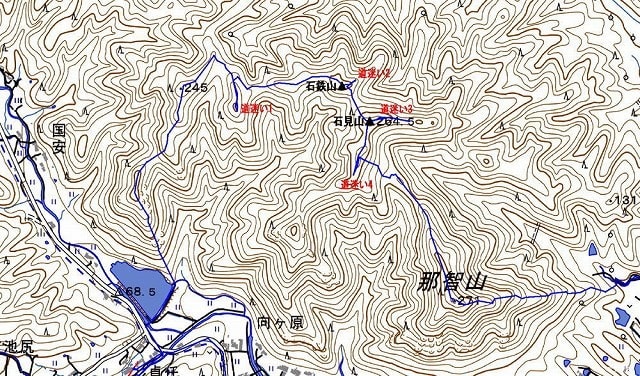

事前に見ていた地形図では、ここから石鉄山までが少し複雑な地形で判りずらいなと思っていたら、

やはり間違えて南のピークに登ってしまい引き返して軌道修正をする。

斜面を足を滑らせながらトラバースして支尾根に取り付いた後は、また里山の尾根らしい道が続いていた。

7年ほど前に『東かがわ里山チャレンジ30』を参考に、那智山から石鉄山まで歩いたが、

その時とは今日は反対方向から山頂に着いた。山頂には以前と同じように石祠が座っていた。

『東かがわ市合併10周年』の山名札には石鉄山のフリガナにいしづちざんと書かれている。

霊山石鎚山は石鉄山とも表記され、石鎚神社も延喜式の神名帳(延喜式神名帳)では「石鉄神社」と記されている。

この石祠も石鎚神社に由来するものかもしれない。

石鉄山で一服した後何の気なしに北東の支尾根に降りてしまい、直ぐに周りの雰囲気が

どうも違うなと感じて引き返す。テープも所々しかなく直ぐに見失い今日二度目のルート外れだ。

山頂からトラロープの張られた急坂を下って行く。

石鉄山から石見山への最後は急登で、ここでも細いトラロープが張られてあった。

山頂の手前には朽ちた祠の跡が残っていた。

今日一つ目の三等三角点『大林』と先ほどと同じ合併10周年の山名札。

ここからも東への支尾根に下ってしまいまたルートを外してしまった。

このコースはピークからの支尾根と、ルートとなる鞍部への道が違っていて

安易に下ってしまうと間違えてしまう。とにかくピークでじっくりと下る方向を

確認しないといけない。仕方がないのでまた引き返して登り返していく。

といいつつ、また直ぐに南への尾根を進んでしまい、二度あることは三度ではなく、

今日はすでに四度目のルート外れでため息がでてきた。

那智山の手前も急登になりロープが張られていた。見覚えのある山頂直下の岩を乗り越えると

三座目の那智山にやっと着いた。予定ではこの山を下りて虎丸山への取りつきまでで

2時間ほどと考えていたが、4回もの道迷いで、ここまでですでに2時間が経過してしまった。

本宮山・虎丸山、そしてこの那智山は水主三座と呼ばれ、

その三山のトライアングルの中央に水主神社がある。

水主神社は836年に神階を授けられて大明神に累進した讃岐最古の神社で、

この三山には熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)を勧請(かんじょう)しているため

ミニ熊野参りができる山だという。(勧請とは神仏の分身、分霊を他の地に移し祀ること)

山頂からは東讃では随一の眺望が広がっている。300mにも満たない山だが山頂から麓を

俯瞰すると何とも言えない抑揚感を感じる。陽の当たり具合か、山頂から複雑に伸びる支尾根の襞も

くっきりと見て取れる。

山頂手前の赤鳥居。奥の樹木が無ければ『天空の鳥居』に見えるのにな~。

山頂からは東の登山口へと急坂を下って行く。相変わらずこの道は急な坂だ!

登山口手前の鳥居を潜ると下道に出た。

ここからはしばらく次の虎丸山まで下道歩き。水主の集落の家々の間を抜け、与田川を渡り

青空の広がる好天の中を気持ちよく歩いて行く。風呂地区の中を虎丸山の登山口を目指して

里道を登って行くと、地区の名前の由来か?石風呂跡の石碑が建っていた。

アスファルト道の勾配が急になり始めると次第に足が重たくなってきた。

陽の当たる田んぼの畔でおにぎり一個を頬張る。

最終民家を過ぎると道は地道になり、しばらくすると巨大な砂防ダムの下に着いた。

砂防ダムを巻くようにして登り作業道を進むと沢沿いの道になり、登山道らしい雰囲気が漂ってきた。

登山道は意外と急な坂が続き、息が上がっては度々立ち止まり息を整え登って行く。

谷筋から、山頂から延びる何本もの支尾根の内のひとつに取り付くと、

南西に星越山と阿讃山脈の山々が望める場所があった。

山頂手前で今日二つ目の三等三角点『虎丸』をゲット!

最後の急登をロープを使いながら登りきって麓から1時間ほどで虎丸山山頂に着いた。

山頂には新宮神社が祀られ、地元の人によればこの山は新宮山とも呼ばれているそうだ。

石祠の後ろからは東の眺望が開け、遥か遠くには淡路島と湊川を挟んで白鳥アルプスが横たわって見える。

新宮神社の石積みに失礼して腰掛て、白鳥町の市街地を眺めながらおにぎりをもうひとつ頬張る。

線を繋ぐ里山の次のルートとなる東の笠屋地区からの山を地形図をみながらじっくりと眺めてみるが、

どうコース取りすればいいか全く思いつかない。もちろん登山道などあるはずもなく、

恐らく藪漕ぎ必死の難しいルートになりそうだ。

しばらくの間次へのチャレンジに思いをはせた後、山頂の小屋の横から修験造道を下って行く。

しばらくは踏み跡もあり、所々でテープもあったが直ぐに見失い、またルートを外れてしまった。

ここからは今回最大の難所となり、急斜面の藪はストックは当てにならないどころか邪魔になり、

木を掴んでみると何度も枯れた木を掴んでしまい、滑って尻もちをついたり、

前のめりになって転がり落ちたりした。急な斜面は真直ぐには降りられず、

GPSを見ながら目印の砂防ダムの上流を目指して、何とか歩ける木々の間を潜りながら

もう写真を撮る余裕などなく、降りるというよりは落ちて行った。

僅かな距離なのに、久しぶりに急斜面で30分近く悪戦苦闘してやっとテープが目の前に現れホッとする。

少し荒れてはいるがさっき迄と比べると天国!その内に登山道の案内板が目についた。

羊歯の道も踏み跡が判れば難なく歩けて快適?快適!

羊歯の道を抜けるとまた登山道の案内板。道に沿って進んで行くと砂防ダムの作業道らしき道に出た。

真新しい砂防ダムからも幅の広い作業道が続いているが、車が通った形跡はなく荒れ放題。

作業道を進んで行くと四国のみちの案内板の建つ分岐。ここから左に折れれば星越峠へと出られるが、

星越山までと星越山から笠ケ峰と本宮山への分岐までが、また藪漕ぎが予想され

時間的にはタイムリミットだと考え、残りの二座は諦め、四国のみちを大内ダムへと歩いて行く。

大内ダムの上流からダムへと続く四国のみちは自然歩道。ほとんど人が歩いた形跡もなく

落ち葉がたっぷりと積もった道をのんびりと歩いて行く。

ダム湖の際になると、木々の間から湖面に反射した陽の光がキラキラと輝いて目に飛び込んでくる。

風もほとんどなく穏やかな湖面は、昨年のコロナで慌ただしかった一年がウソのように穏やかだ。

大内ダムからは県道の下道歩き。今日最初に歩いた石鉄山から那智山を眺めながら、

今日一日を振り返りコミュニティーセンターまで戻って行く。

それにしても今回は道迷いばかりの山歩きとなり、

久しぶりに里山歩きの難しさと楽しさを存分に味わった。

里山歩きなら道を迷ってもあんまり心配が無く、道迷いも貴重な経験値になる。

最近YAMAPでは『ルート外れ警告』なる機能がアップされ、事前に登録したルートから

外れると、アラートが鳴るようになったらしい。その内にカーナビ並みに音声ガイダンスで

右に左にとガイドしてくれるようになるのでは?そうなると山歩きなんだろうかと考えてしまう。

山歩きには危険はつきもので、最悪の遭難というケースは絶対に避けなければいけないが、

少なくとも自然の中では自分の体力と相談しながら無理せず無駄に遊びたいと思う。

12.5km、行動時間6時間15分の線で繋ぐ里山歩きだった。

前段で生意気なことを書いたがやはり現在地の判るスマホのGPSは手放せない。

2分20秒と少し長めだが、カシミール3Dのスマホ版のスーパー地形図で

面白い機能を見つけた。245mから那智山にかけて迷い廻っているのがよく判る。

顔には出さずに心の中でしめしめと思いながら、『がんばってな~』と言って、

『仕方がないから山でも歩いてくるわ~』と残念ぶって話をした。

今週は年明け火曜日の仕事始めで、二日目の水曜日も年始の挨拶に来る人が多いので

WOC登山部には参加できない。一昨日に計画していた線で繋ぐ里山歩きを

何とかこの正月休みに歩いてみたいと思っていたので、後ろ髪をひかれながら(笑)も

いそいそと自宅から東の田面峠へと車を走らせた。

線で繋ぐ里山は、昨年の春頃の緊急事態宣言の時期に

WOC登山部も休止になり、一人で周回路を歩いていたら、前山ダムから笠が峰までが

線で繋がった。最後に星越山へのルートが判らずたどり着けず、

次は星越峠から星越山を往復し虎丸山も往復になると考えていたら

YAMAPでこの辺りを周回している人のレポートがあった。そのレポートを参考に、

今日は水主コミュニティーセンターからまずは石鉄山。次に石見山から

那智山まで歩き、一旦下って虎丸山に登り、

新しくできている修験造道を使って星越峠に降り、時間があれば星越山から本宮山を

周回できないかと考え、コミュニティーセンターに車を停めた。

センターから県道に出て向かいのため池の突堤から、まずは245mのピークを目指して取り付いてみる。

突堤からは手前のおむすび山の奥に245mのピークが顔を覗かせ、右手の遠くには朝日が当たった

虎丸山が遠くに霞んで見えた。

取り付きからは藪漕ぎになるかと思っていたが、尾根筋は乾いた花崗土で滑りやすいが

意外と木々もなく判りやすい道が続いている。

所々で視界が開けて右手には那智山からの稜線。振り返ると本宮山から笠が峰が見える。

道の脇の木の枝にテープを発見。このコースを歩いた人はネットでは見当たらなかったが、

同じようなことを考える人はいるもんだと、なんだかうれしくなる。

245mの標高点の手前のピークは低木だけで遮るものが無く抜群の見晴らしだ。

田面峠方面の奥には五剣山、反対にはまだ遠くに虎丸山が見え、

これから歩く245mのピークがすぐ目の前に見える。

ピークから少し岩場があり、腰を降ろさず立って下りようとして一瞬ぐらつきヒヤッとした。

鞍部まで下って登り返すと245mのピークに着いた。こちらは木々に囲まれ見晴らしは無し。

事前に見ていた地形図では、ここから石鉄山までが少し複雑な地形で判りずらいなと思っていたら、

やはり間違えて南のピークに登ってしまい引き返して軌道修正をする。

斜面を足を滑らせながらトラバースして支尾根に取り付いた後は、また里山の尾根らしい道が続いていた。

7年ほど前に『東かがわ里山チャレンジ30』を参考に、那智山から石鉄山まで歩いたが、

その時とは今日は反対方向から山頂に着いた。山頂には以前と同じように石祠が座っていた。

『東かがわ市合併10周年』の山名札には石鉄山のフリガナにいしづちざんと書かれている。

霊山石鎚山は石鉄山とも表記され、石鎚神社も延喜式の神名帳(延喜式神名帳)では「石鉄神社」と記されている。

この石祠も石鎚神社に由来するものかもしれない。

石鉄山で一服した後何の気なしに北東の支尾根に降りてしまい、直ぐに周りの雰囲気が

どうも違うなと感じて引き返す。テープも所々しかなく直ぐに見失い今日二度目のルート外れだ。

山頂からトラロープの張られた急坂を下って行く。

石鉄山から石見山への最後は急登で、ここでも細いトラロープが張られてあった。

山頂の手前には朽ちた祠の跡が残っていた。

今日一つ目の三等三角点『大林』と先ほどと同じ合併10周年の山名札。

ここからも東への支尾根に下ってしまいまたルートを外してしまった。

このコースはピークからの支尾根と、ルートとなる鞍部への道が違っていて

安易に下ってしまうと間違えてしまう。とにかくピークでじっくりと下る方向を

確認しないといけない。仕方がないのでまた引き返して登り返していく。

といいつつ、また直ぐに南への尾根を進んでしまい、二度あることは三度ではなく、

今日はすでに四度目のルート外れでため息がでてきた。

那智山の手前も急登になりロープが張られていた。見覚えのある山頂直下の岩を乗り越えると

三座目の那智山にやっと着いた。予定ではこの山を下りて虎丸山への取りつきまでで

2時間ほどと考えていたが、4回もの道迷いで、ここまでですでに2時間が経過してしまった。

本宮山・虎丸山、そしてこの那智山は水主三座と呼ばれ、

その三山のトライアングルの中央に水主神社がある。

水主神社は836年に神階を授けられて大明神に累進した讃岐最古の神社で、

この三山には熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)を勧請(かんじょう)しているため

ミニ熊野参りができる山だという。(勧請とは神仏の分身、分霊を他の地に移し祀ること)

山頂からは東讃では随一の眺望が広がっている。300mにも満たない山だが山頂から麓を

俯瞰すると何とも言えない抑揚感を感じる。陽の当たり具合か、山頂から複雑に伸びる支尾根の襞も

くっきりと見て取れる。

山頂手前の赤鳥居。奥の樹木が無ければ『天空の鳥居』に見えるのにな~。

山頂からは東の登山口へと急坂を下って行く。相変わらずこの道は急な坂だ!

登山口手前の鳥居を潜ると下道に出た。

ここからはしばらく次の虎丸山まで下道歩き。水主の集落の家々の間を抜け、与田川を渡り

青空の広がる好天の中を気持ちよく歩いて行く。風呂地区の中を虎丸山の登山口を目指して

里道を登って行くと、地区の名前の由来か?石風呂跡の石碑が建っていた。

アスファルト道の勾配が急になり始めると次第に足が重たくなってきた。

陽の当たる田んぼの畔でおにぎり一個を頬張る。

最終民家を過ぎると道は地道になり、しばらくすると巨大な砂防ダムの下に着いた。

砂防ダムを巻くようにして登り作業道を進むと沢沿いの道になり、登山道らしい雰囲気が漂ってきた。

登山道は意外と急な坂が続き、息が上がっては度々立ち止まり息を整え登って行く。

谷筋から、山頂から延びる何本もの支尾根の内のひとつに取り付くと、

南西に星越山と阿讃山脈の山々が望める場所があった。

山頂手前で今日二つ目の三等三角点『虎丸』をゲット!

最後の急登をロープを使いながら登りきって麓から1時間ほどで虎丸山山頂に着いた。

山頂には新宮神社が祀られ、地元の人によればこの山は新宮山とも呼ばれているそうだ。

石祠の後ろからは東の眺望が開け、遥か遠くには淡路島と湊川を挟んで白鳥アルプスが横たわって見える。

新宮神社の石積みに失礼して腰掛て、白鳥町の市街地を眺めながらおにぎりをもうひとつ頬張る。

線を繋ぐ里山の次のルートとなる東の笠屋地区からの山を地形図をみながらじっくりと眺めてみるが、

どうコース取りすればいいか全く思いつかない。もちろん登山道などあるはずもなく、

恐らく藪漕ぎ必死の難しいルートになりそうだ。

しばらくの間次へのチャレンジに思いをはせた後、山頂の小屋の横から修験造道を下って行く。

しばらくは踏み跡もあり、所々でテープもあったが直ぐに見失い、またルートを外れてしまった。

ここからは今回最大の難所となり、急斜面の藪はストックは当てにならないどころか邪魔になり、

木を掴んでみると何度も枯れた木を掴んでしまい、滑って尻もちをついたり、

前のめりになって転がり落ちたりした。急な斜面は真直ぐには降りられず、

GPSを見ながら目印の砂防ダムの上流を目指して、何とか歩ける木々の間を潜りながら

もう写真を撮る余裕などなく、降りるというよりは落ちて行った。

僅かな距離なのに、久しぶりに急斜面で30分近く悪戦苦闘してやっとテープが目の前に現れホッとする。

少し荒れてはいるがさっき迄と比べると天国!その内に登山道の案内板が目についた。

羊歯の道も踏み跡が判れば難なく歩けて快適?快適!

羊歯の道を抜けるとまた登山道の案内板。道に沿って進んで行くと砂防ダムの作業道らしき道に出た。

真新しい砂防ダムからも幅の広い作業道が続いているが、車が通った形跡はなく荒れ放題。

作業道を進んで行くと四国のみちの案内板の建つ分岐。ここから左に折れれば星越峠へと出られるが、

星越山までと星越山から笠ケ峰と本宮山への分岐までが、また藪漕ぎが予想され

時間的にはタイムリミットだと考え、残りの二座は諦め、四国のみちを大内ダムへと歩いて行く。

大内ダムの上流からダムへと続く四国のみちは自然歩道。ほとんど人が歩いた形跡もなく

落ち葉がたっぷりと積もった道をのんびりと歩いて行く。

ダム湖の際になると、木々の間から湖面に反射した陽の光がキラキラと輝いて目に飛び込んでくる。

風もほとんどなく穏やかな湖面は、昨年のコロナで慌ただしかった一年がウソのように穏やかだ。

大内ダムからは県道の下道歩き。今日最初に歩いた石鉄山から那智山を眺めながら、

今日一日を振り返りコミュニティーセンターまで戻って行く。

それにしても今回は道迷いばかりの山歩きとなり、

久しぶりに里山歩きの難しさと楽しさを存分に味わった。

里山歩きなら道を迷ってもあんまり心配が無く、道迷いも貴重な経験値になる。

最近YAMAPでは『ルート外れ警告』なる機能がアップされ、事前に登録したルートから

外れると、アラートが鳴るようになったらしい。その内にカーナビ並みに音声ガイダンスで

右に左にとガイドしてくれるようになるのでは?そうなると山歩きなんだろうかと考えてしまう。

山歩きには危険はつきもので、最悪の遭難というケースは絶対に避けなければいけないが、

少なくとも自然の中では自分の体力と相談しながら無理せず無駄に遊びたいと思う。

12.5km、行動時間6時間15分の線で繋ぐ里山歩きだった。

前段で生意気なことを書いたがやはり現在地の判るスマホのGPSは手放せない。

2分20秒と少し長めだが、カシミール3Dのスマホ版のスーパー地形図で

面白い機能を見つけた。245mから那智山にかけて迷い廻っているのがよく判る。