二週間ほど前から気の早いあっちゃんが、アケボノツツジを見に行きたいと

頻りにメッセージで催促してきた。まだまだ早いのでと言っていたら、あっという間の5月。

例年ならGWの頃が兜岩は西赤石山のアケボノツツジで賑わうのだが

今年はどうも様子が違っている。他の山ではあちらこちらでもう満開の便りが届いているのに

西赤石山の北斜面はYAMAPの他の人のレポートを見てみても、まだまだ色づいていない。

これから開花という時期に強風が吹いたり、雪までふったりして

悪い条件が重なったせいか、今年はもう一週間くらい先になりそうだ。

仕方がないので日曜日にREIKOさんが歩いた綱繰山~西山に計画変更。

REIKOさんによると、痛んでいる花もあるがまだ保ちそうとのこと。

ただ昨日の雨風だけが気にかかるが、全部散っていることはないだろうと思い、出かけてきた。

豊浜SAでルリちゃんと二人をピックアップして大永山トンネルの登山口へ車を走らせる。

電話ボックスのある路肩には軽トラックが一台と外車が一台停まっていた。

車から降りると軽トラックの男性が開口一番『酷いやろ、この車!』と。

その外車は縦列に停めれば何台も停められる場所を非常識にも横に向けて停めていたのだ。

仕方がないので車を軽トラックに寄せて停めなおし、他の人のスペースを確保しスタートする。

REIKOさんが来た日曜日は30台近くが停まっていたらしいが、幸いGWがあけた平日の今日は

少し下の反対側の路肩に一台停まっているだけだった。

トンネルの横の林道から登山口へと歩いて行く。

少し段差になった取り付きを登ると七番谷川に沿った道が続いていく。

杉林の中の道は谷側には石垣があり、馬道(炭の道)の面影が残っている。

馬道は銅山嶺南麓の別子銅山の粗銅精錬に必要な炭を運ぶ道だった。

昨日降った雨のせいか川の流れは水量が多く、流れる音も大きく聞こえてくる。

しばらく歩くとナメ滝の脇に出る。滝の大岩を巻いて登ると大雨の時に流れ出たのか

倒木が散乱する荒れた沢筋の道になる。流れの少ない場所から渡渉すると急登が始まる。

杉林の九十九折れの道を登って行くと笹ヶ峰への分岐の峠に着いた。

ここから少し西に地形図では大坂屋敷越えと記されているが

別子銅山に由来するのではなく、立川銅山の経営者であった大坂屋の小屋かけのあった場所だそうだ。

分岐からは北に尾根に下に沿って道は続いていく。この尾根筋の道も馬道となっていて、

ひとつは今日歩く綱繰山を経て西山の手前で小足谷川へと続く道、もう一つは

分岐の道標の次にある道標から等高線に沿って地形図にも破線が載っている道だ。

以前独りで小足谷川から歩いてきたが、最後に道が途切れたようになり、迷って谷を

下って住友の森へと下った記憶がある。途中の道も荒れて、

何ヵ所もある谷筋に架かっていただろう橋も朽ちていてけっこう大変だった。

綱繰山への道は歩きやすい道だが途中で何ヵ所かはザレて、慎重に足を運ぶ場面があった。

途中の大きな倒木では、二人がコアラのようにして越していく。

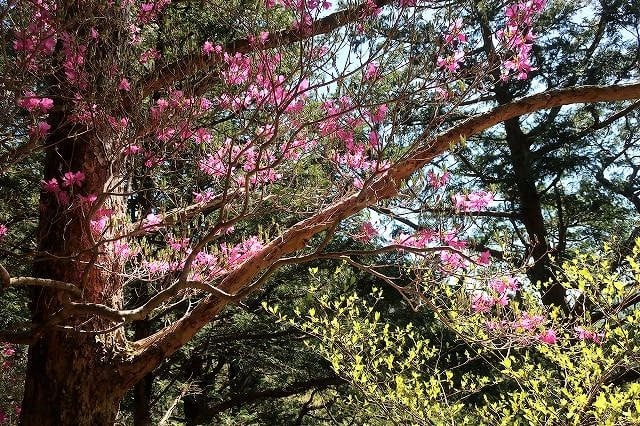

しばらく歩くと今日初めてのアケボノツツジ、みっけ!

尾根の巻き道から尾根に出ると少し広場になっていて、木々の間から綱繰山の山肌が

アケボノツツジでピンクに染まっているのが見えた。二年前に来た時もここから見た

山肌は素晴らしかったが、今日も遜色なくきれいに色づいている。

初めて見るアケボノツツジが乱舞する山肌に、二人も大満足の様子。

ここでやっと肩の荷が下りた。昨日の雨でもし散っていたなら後で何を言われるか。

今日はそればかり気がかりで歩いて来た。ピンクの山肌を眺めながら少し休憩をとる。

二年前

アケボノツツジの展望所からは自然林の明るい道が続いていく。

しばらくすると綱繰山からの尾根の鞍部になる道標の立つ金鍋越についた。

この道標、銅山越への方向は合っているが、笹が峰への道が違う方向に向いている。

その方向に目をやると尾根の下にアケボノツツジが見えた。少しだけ登ってアケボノ見物。

金鍋越からは綱繰山に向かって急登が始まる。道は山頂が近づくにつれ急こう配になっていくが

今日は二人について行くのがやっとだ。GWの最後の三日間。徳島の売出の手伝いで

一日中モデルハウスの中でほとんど動くことなくじっとしていたせいかもしれない。

ただ道の脇のあちらこちらでピンクの花が『がんばれ!』と励ましてくれる。

途中からはそのアケボノツツジ越しに平家平の笹原が見えた。

急登が終わり山頂手前で緩やかな尾根になると、さらにその数が増えてきた。

前を歩く二人も見上げては立ち止まりため息をついている。ミツバツツジほど花が密でなく

大きな花弁が疎らに咲いているアケボノツツジはやはり青空が似合う。

遠目で見るより間近に見るとその色は薄く見え、春の夜明け前の曙の色に似ていることから

その名がついたというが、イメージが少し違うように思う。青春真っ只中の若い女子高校生の

ような雰囲気がするのは私だけだろうか。そんなアケボノを前にこちらも真っただ中のお二人! (*'▽')

尾根道にはミツバツツジや、まだ芽吹いたばかりの木々が両側に並んでいて足取りも軽くなる。

山頂からは平家平と東に西赤石山から東赤石山に続く法皇山系

西にはちち山とその方にちょこっと頭を覗かせた笹ヶ峰が見える。

山頂からこの辺りの代表的な山々を眺めた後、しばらくは平坦な尾根を次の西山へと歩いて行く。

ここでも奥様二人は度々立ち止まり、おしゃべりしている。これだけ見られればさぞや満腹のはず。

案内した私の株価も上がっているはず。イッヒ・ヒー! (*´▽`*)

平坦な道が終わると今度は西山への鞍部までの急降下。何もそこまでと思うくらいの

長く急な下り坂が続いていく。ダンスを踊っているように見える二人。

鞍部から西山山頂へも急登が待っていた。途中で前の二人が立ち止まり何やら写真を撮っている。

近づいて足元を見るとツガザクラが小さな花を咲かせていた。

山頂手前には展望所。笹ヶ峰がさっきより大きく頭を出し、その稜線の向こうには

伊予富士と瓶ケ森だろうか。特徴的な沓掛山もよく見える。

山頂は木々に囲まれて景色も良くないので、展望所に戻って昼食にする。

正面には登って来た綱繰山が見えるが、二年前のピンクの山肌を期待してこの西山まで来たのだが

その時と比べると、残念ながら今日は随分と見劣りがする。

二年前

計画ではこの西山から折り返す予定だったが、まだお昼過ぎなので欲張って銅山越えから

日浦まで歩いてみますか?と提案してみる。下山後、下道を5km弱歩くことになるけど、

二人とも銅山越えも、別子銅山の遺跡が続く日浦への道も歩いた事が無いというので直ぐにOKがでた。

私も銅山越えからの小足谷川から馬道は前回歩いたが、日浦への道は十何年ぶりの事。

山頂から少し灌木の中を歩くと銅山峰の平らな山肌越しに、

西赤石山が大きく山裾を広げて近づいて来た。西赤石山も1500m付近までは

アケボノツツジで斜面がピンク色に染まっている。ただ山頂から兜岩までの稜線は

まだその色付きがあまり見当たらない。今年は裏年なのか、まだ早いのだろうか?

さらに下って行くと北に新居浜の市街地が見渡せるようになった。奥様達は最近、事前に周りの山の位置を

学習してくるようになったが、先ほどの西山山頂では南を指して『こっちが北かな?』と言っていたので

『瀬戸内海が見える方が北ですよ!』教えてあげる。山名を覚える前に先ずは歩いている

方向がだいたいわかる様にならなければ・・・・まだまだランクアップはほど遠いぞ奥様!

銅山峰の道の両側はツガザクラの植生保護でロープが張られている。

銅山越えに着くと、エントツ山さんの銅板の看板は健在だった。

江戸時代、採掘した鉱石は、運搬夫が籠(かご)で運び出し、砕女(かなめ)小屋で

砕女と呼ばれる女性達が砕く砕き、しれを谷にある炭火で溶かし(大量の木炭が必要でした)、

銅分が8~9割の粗銅(あらどう)に製錬した。

精錬された粗銅は、この銅山越を越えての新道の開削で、仲持(なかもち)が人肩運搬路

を使って(男性で45kg、女性で30kgを担ぎ)、明治19年に第一通洞が開削されるまで、

184年間に渡って仲持が鉱石を峠越えで運び出していたという。標高1294mという峠越は、

行き倒れとなる仲持もいて、この峠にある峰地蔵はそんな無縁仏を祀ったものだという。

銅山越から前回は牛車道を下ったが今日は別子銅山で最初に

鉱脈が発見された歓喜坑へと下って行く。

牛車道の幅の広い緩やかな道に比べると、やはり中持が人力で運んでいた感じの道。

日差しが差し込む明るい道から、谷あいが狭くなり薄暗くなってきた場所に歓喜坑はあった。

二つ並んだ坑道入り口前は広場になっていて東屋とベンチが置かれていた。

ここからは小足谷の谷筋を右に左にと橋を渡って行く。所々で銅山の施設跡の説明板があり、

その説明をあっちゃんはその都度見入っている。

そのうちにまた広場になった場所に出た。昭和26年、探鉱ボーリング中に地下水脈に突き当たり、

水が出てきたのだが、その時ボーリングの先端に付いた工業用ダイヤモンドが、

回収出来なくなったのが名前の由来となったダイヤモンド水がある。

ダイヤモンド水の少し先には以前にはなかった真新しいバイオトイレがあった。

瓶ケ森でも昨年見かけたバイオトイレ。瓶ケ森はハンドルを回すようになっていたが、

ここのバイオトイレは自転車のペダルを漕ぐようになっている。

ここから日浦までは小足谷川沿いの遺跡が立ち並ぶ道。

右岸から左岸への橋を渡るとまず長い石垣の続く小足谷劇場跡がある。

その石垣の終端の高い石垣を眺めてあっちゃんが『登れそうね』というので

『もういらん事考えんといて』と何とかなだめる。

その当時、毎年五月には山上祭が行われ、京都や大阪から役者を呼び歌舞伎や

芝居を上演させ、観客は千人以上収容で来たという。こんな山中にこれだけの建物が

あったのが非常に興味深い。

劇場跡の次に小学校跡。明治36年には教員7名、生徒も298人在籍してたそうだ。

先ほどの劇場跡もこの小学校跡も石垣の上の建物があったであろう平らになった場所には

今はかなりの背丈の木々が天に向かって伸びている。するとルリちゃんが

『石垣の際の木は、根っこで石垣を崩しそうなのに、なんで植林したんだろう』というので

『こんな場所で植林なんてせんでしょう。』と答えた。後で気になって調べてみると、

別子銅山支配人だった伊庭貞剛の意志を継いで植林されたものとある。

藪化して荒れた遺跡に緑を取り戻す為に、ヒノキ、カラマツ、クロマツ、など

様々な種類の木が植えられ、寒冷地に自生するシラカバが植えられた場所もあるそうだ。

安易に答えてしまってルリちゃん、ごめんなさい。あなたが正しかった!

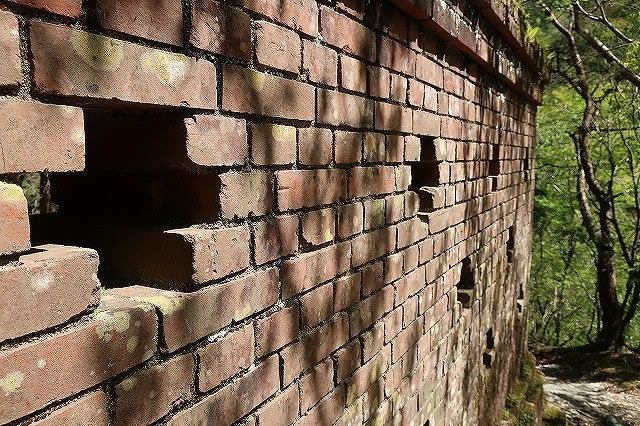

小学校跡の先にはレンガの壁が残る接待館跡。

今までの石垣が和の雰囲気だったのが、この場所だけは西洋的な雰囲気がする。

塀に囲まれた中には日本庭園もあったらしい。ブロック塀の透かしブロックのように

等間隔に十字の形をした穴をあけていて、きれいな模様のようにみせている。

中に進むとさらに奥には高い石垣の上にレンガ塀が残されていた。

その穴からあっちゃんをのぞき見してみる。

接待館跡の下には小足谷集落の何段にもなった石垣がある。

全盛期には14,000人近くも住む、愛媛県内有数の大きな町であっただけあり、

目出度町には別子山村役場・郵便局・接待館・駐在所・住友病院などがおかれ、

養老亭や一心楼などの料理屋や料亭、雑貨屋・うどん屋などの商店が建ち並んで盛況を

きわめたこの別子銅山も、今は深い森の中にその当時の旺盛の面影を残すだけとなっている。

そういった遺跡をゆっくりと眺めながら1時間30分ほどで日浦の登山口着いた。

駐車場には10台近くの車が停まっていたが、銅山越までは途中数人に会うだけだったので

みんなほとんど西赤石山へと登ったのだろう。

ここから下道歩きが始まる。距離にして5km弱。駐車場からは県道が大きくヘアピンで曲がって

ぐいっと登坂になっている。それを見てルリちゃんが『あんなに登らんといかんの!』と愚痴り始めた。

せっかくここまでアケボノツツジと産業遺産の遺跡で満足して気分よく帰ってもらえると思ったのに。

ここでせっかく上がった株価が下落したらいけないので、『もう1/3、もう1/2やから』

色々と話しかけご機嫌をとりながら歩いて行く。(笑)

しばらくは緩やかな道が続いていたが、最後に住友の森からの登坂が足に堪えてきた。

口数も少なくなってきたころ、日浦から1時間20分の下道歩きで何とかトンネルまで戻って来た。

最近はギックリ腰こそでなくなったが、長い時間歩くと足より腰が重たくなる。

翌日は不用意な動きをしてギックリ腰に注意しないといけない。

下道歩き含めると沿面距離13.5km、行動時間6時間30分の県外の山行では

久しぶりに長い距離を歩いたが、思っていたよりアケボノツツジが咲いていて、

奥様二人も満足してくれたことだろう。そう考え安堵のうちに車を走らせるとあっちゃんが、

『来週は西赤石山ね。楽しみ!』と・・・・・・・・はあ~あ! (T_T)

今日のトラック