勝林院には「南の蔵と北の蔵」があり(写真追加します。)

蔵の中には絵画、古文書、法具、魚山叢書などが調査で見つかりました。

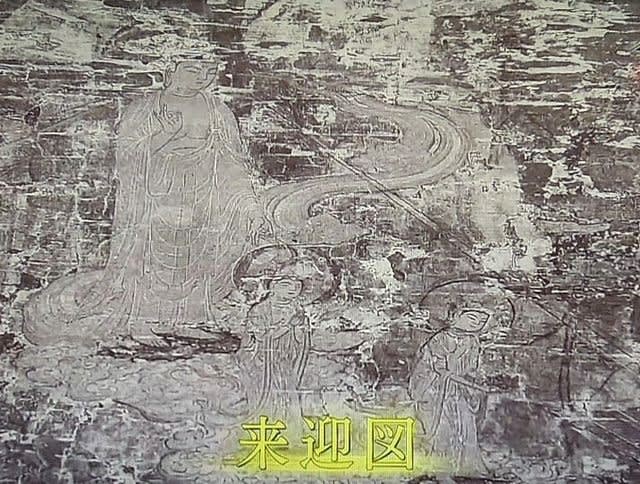

お釈迦様の來迎図

勝林院最古の掛け軸は、肉眼では見ることが難しい

14世紀の南北朝時代に描かれたものでした。

赤外線カメラを使って見えたのは

阿弥陀仏が諸菩薩を従えて、衆生(しゅじょう)を極楽浄土に迎えるために人間世界に下降するようすを描いたものでした。

「戦国武将」の書状 浅井長政の書状

歴史学 長浜市学芸専門監 太田浩司氏が

『これは浅井長政ですね。浅井長政が落城の13日ほど前に書いた文書で、ここに花押(かおう)がありますけども、この浅井の文書は元亀元年(1570)の11月、晩年の花押の形はしっかり会いますので舞い違いないです。』

姉川の合戦から5ヶ月後の安堵状には「地域を占領し かつ支配権を持っていた。」と書かれ、実効支配を浅井氏がしていたことが分かります。

1571年の比叡山焼き討ちは

延暦寺の僧侶らは宗教者としての責を果たしておらず、放蕩三昧だった。延暦寺の僧侶らが荒れ果てた生活を送っていたことは、『多聞院日記』にも延暦寺の僧侶が修学を怠っていた状況が記されています。

こうした僧侶らの不行儀と信長に敵対したことが、比叡山焼き討ちの原因だったと考えられていますが、信長に敵対する朝倉氏、浅井氏に与同したこともあり、安堵状からも信長には最大の危機だったことが分かります。

徳川家康の「持仏」

東照大権現 家康念持仏の、阿弥陀像を持っていたと書かれています。

持仏は、高さ一寸三分 (4センチ弱)ですが放送されませんでした。

宝冠

10体の仏像

女人禁止の勝利院に収められていたのは

室町時代のものだと思われる

仏に仕える30cmほどの天女像の姿でした。

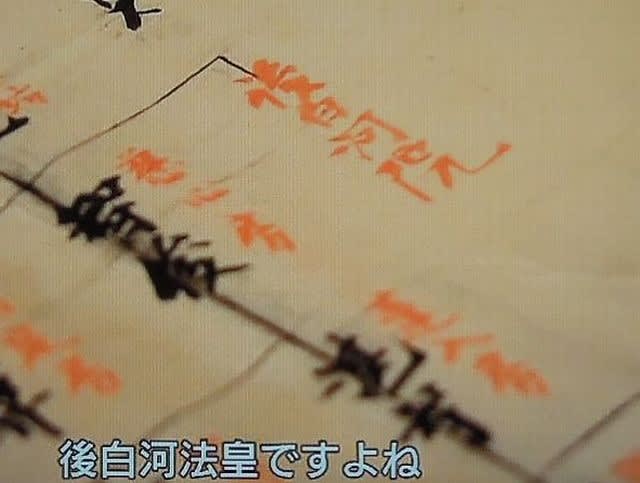

大原の声明を伝授するうえでの系図

系図には・・・

後白河院

後白河法皇(ごしらかわほうおう)

日本の第77代天皇 1127年~1192年 平安時代~鎌倉時代

四条大納言

藤原公任(ふじわら の きんとう)は

平安時代中期の公卿・歌人。小倉百人一首では大納言公任。

准三后 鹿園院義満公

金閣寺を作った足利義満。

足利義満の肖像画

足利義満の肖像画が勝林院にあったのは「声明」の繋がりでした。

1406年(応永13)宮中で催された天皇家の法要に、義満は武家出身として初めて声明を披露したのです。「調声」といって、声明の「リードボーカル」だそうです。金の袈裟を纏い、花びらを撒きながら声明を披露する義満。武家が出家して僧になり、法要を取り仕切った前代未聞の事でした。

国家的な仏事を武家の義満が取り仕切るということは、それを見た宮廷の人々にとってはインパクトがあって、絶大なものだったといいます。義満は声明の力によって宗教界においても、武家だけでなく全てのものを束ね、絶対的な権力者であることを示そうとしたのではないでしょうか。

魚山叢書(ぎょざんそうしょ)

声明の全集本

勝林院の正式名は

魚山大原寺勝林院(ぎょざん だいげんじ しょうりんいん)

声明は「モロオリ」と言って、木の葉が弧を描きコロハラと

落ちてゆく様子を描くような美しい響きがあります。

1853点が、勝林院の調査で見つかりました。

本堂ではボタンを押せば声明(しょうみょう)が流れるように

なっているので、自由に聞くことができるそうです。

京都大原に行かれたら、勝林院へも行ってくださいね。