JR東日本と私鉄が、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として

昨日から終電時刻が繰り上げられ、当面の間は繰り上げされるようです。

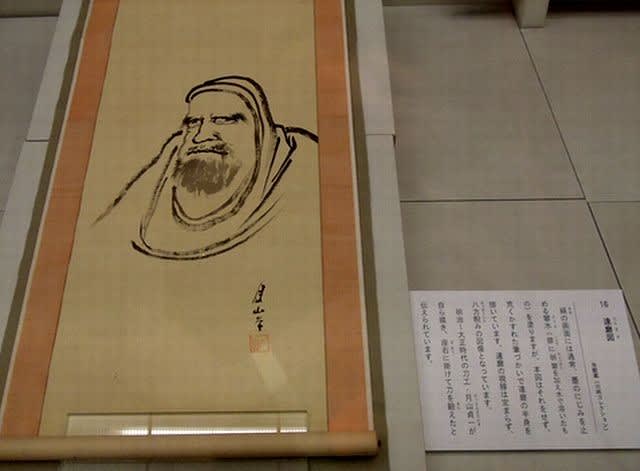

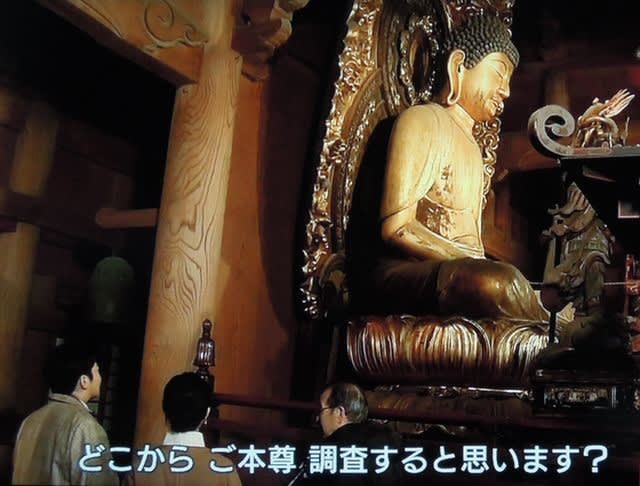

●京都大原・勝林院「証拠の阿弥陀」

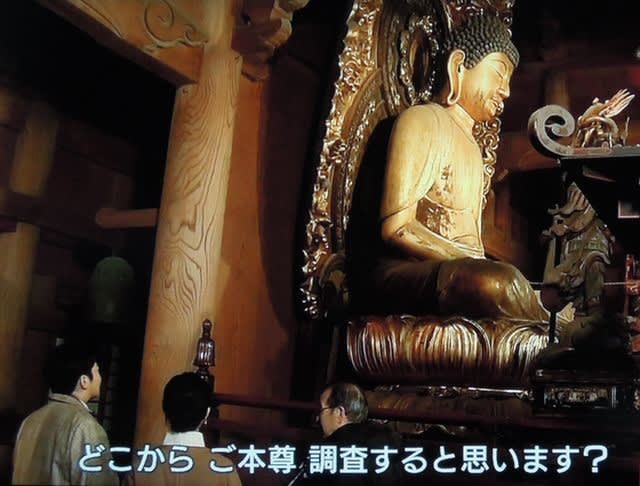

阿弥陀像の調査を始めるのですが・・・

阿弥陀さまには、中を見れるような外れる部分があるそうです。

外れるところは、阿弥陀さまの「右もも」にありました。

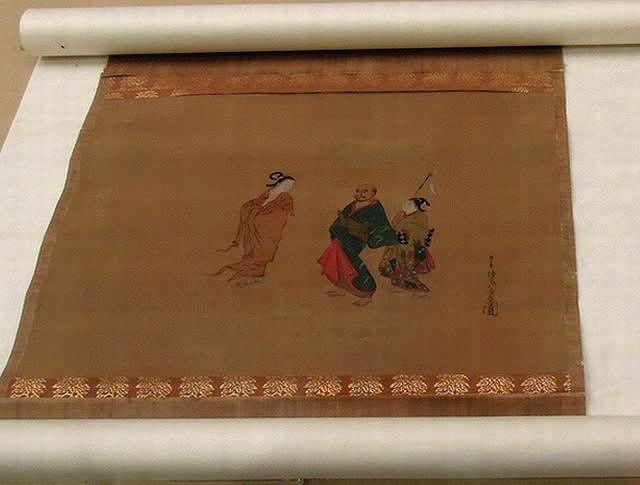

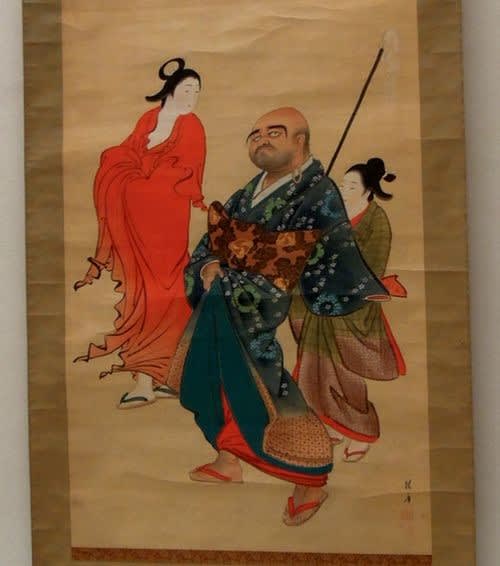

ももの部分を外すと・・・中に安置されていたのは

江戸・鎌倉・平安時代の、木像3体の納入仏でした。

江戸時代

江戸時代は西暦1603年から1868年までの時代。

徳川家康が征夷大将軍に任じられた1603年から

1868年までの265年間で、徳川時代と言われる時代です。

鎌倉時代

鎌倉時代は西暦1185年から1333年までの時代。

政治の実権が平家から源氏に移った年の1185年から

新田義貞によって鎌倉幕府が滅ぼされた1333年です。

平安時代

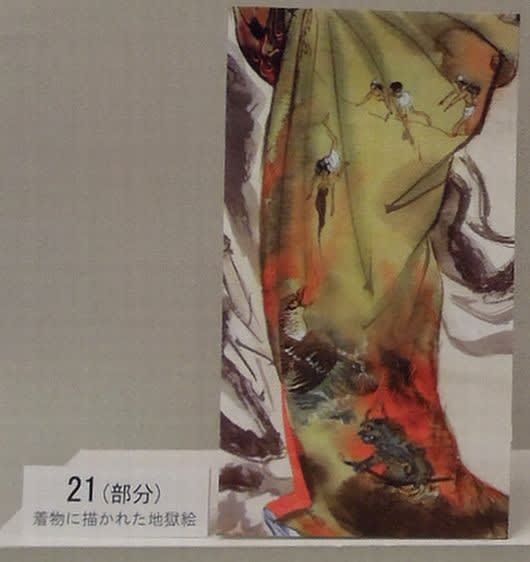

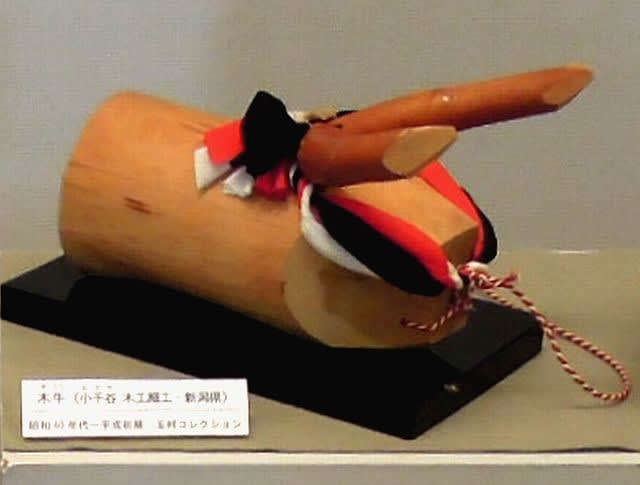

高位の僧侶か貴族の納入だと思われるヒノキ材の仏さまです。

表面の仕上げをしない白木の作りです。

平安時代は西暦794年から1185年までの時代。

京都府に平安京を建て都を移してから

鎌倉幕府が成立するまでの約390年間です。

手は欠けていますが、指先まで丁寧に作られています。

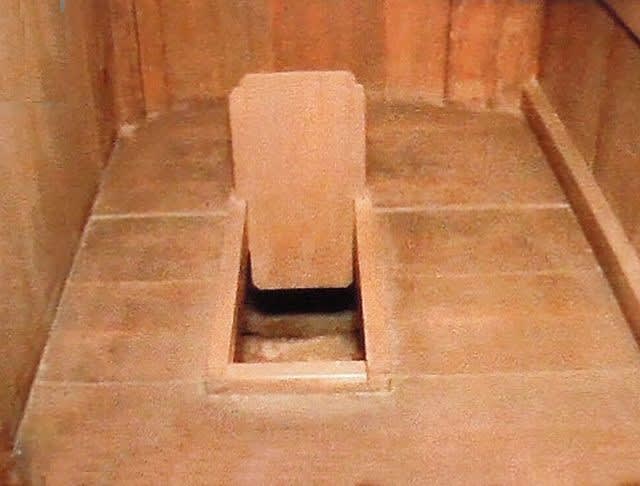

●阿弥陀如来像の中へ

歴史学者・磯田道史(みちふみ)氏も

仏像に入るのは初めてです。

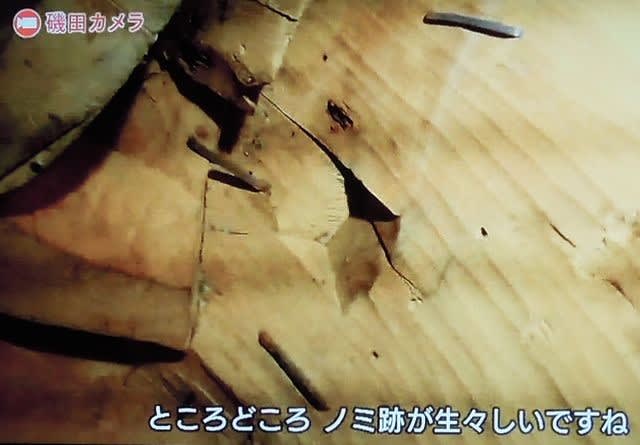

漆で修復したあとがあったり

江戸時代の鎹が幾つも残されています。

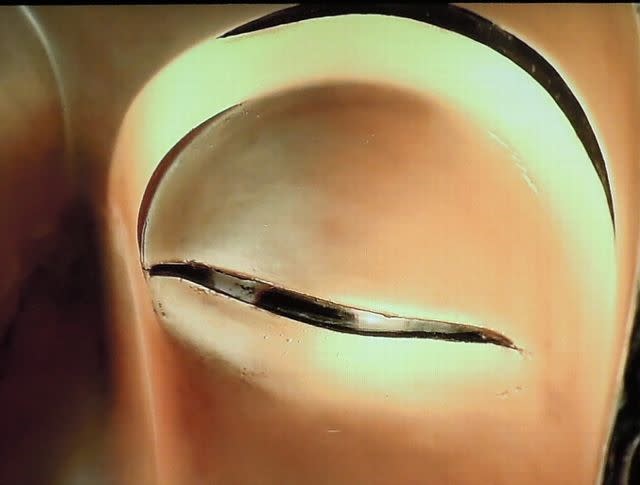

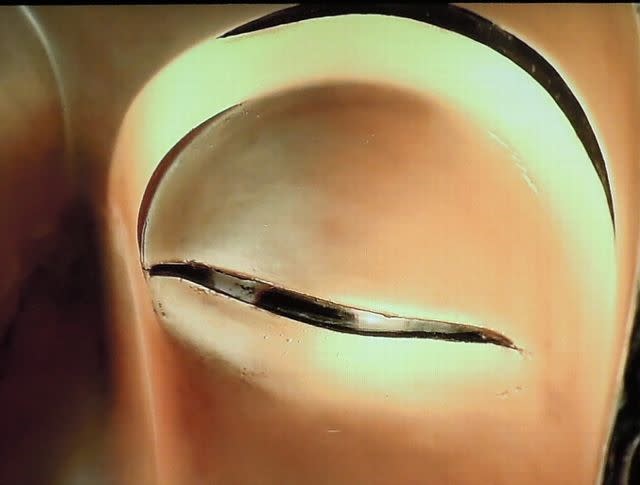

磯田氏が、下から頭部分を撮っています。

下部分に見えるのが顔の裏側部分です。

顔の裏側から、目と口の位置が分かります。

この世の全てを見通すような眼差しです。

左右に直径4センチほどの穴があります。

それは耳でした。

人々の祈りの声を聞くために、両耳に穴が開いているのです。

洪水、火災の度に造り直され、修復が重ねられてきた証拠の阿弥陀如来は

1000年に渡ってこの場所で、京都大原の歴史を見守っておられます。

磯田道史氏は、「長い年月をかけて仏さんを作り守ってこられた

人の息づかいが分かりますね。 私の仏観が変わりましたね。」と

貴重な体験の感想を述べられていました。

勝林院には、お寺さんも明治から見たこともないお宝が

まだまだいっぱいありましたので、次へと続きます。(^^ゞ

昨日から終電時刻が繰り上げられ、当面の間は繰り上げされるようです。

●京都大原・勝林院「証拠の阿弥陀」

阿弥陀像の調査を始めるのですが・・・

阿弥陀さまには、中を見れるような外れる部分があるそうです。

外れるところは、阿弥陀さまの「右もも」にありました。

ももの部分を外すと・・・中に安置されていたのは

江戸・鎌倉・平安時代の、木像3体の納入仏でした。

江戸時代

江戸時代は西暦1603年から1868年までの時代。

徳川家康が征夷大将軍に任じられた1603年から

1868年までの265年間で、徳川時代と言われる時代です。

鎌倉時代

鎌倉時代は西暦1185年から1333年までの時代。

政治の実権が平家から源氏に移った年の1185年から

新田義貞によって鎌倉幕府が滅ぼされた1333年です。

平安時代

高位の僧侶か貴族の納入だと思われるヒノキ材の仏さまです。

表面の仕上げをしない白木の作りです。

平安時代は西暦794年から1185年までの時代。

京都府に平安京を建て都を移してから

鎌倉幕府が成立するまでの約390年間です。

手は欠けていますが、指先まで丁寧に作られています。

●阿弥陀如来像の中へ

歴史学者・磯田道史(みちふみ)氏も

仏像に入るのは初めてです。

漆で修復したあとがあったり

江戸時代の鎹が幾つも残されています。

磯田氏が、下から頭部分を撮っています。

下部分に見えるのが顔の裏側部分です。

顔の裏側から、目と口の位置が分かります。

この世の全てを見通すような眼差しです。

左右に直径4センチほどの穴があります。

それは耳でした。

人々の祈りの声を聞くために、両耳に穴が開いているのです。

洪水、火災の度に造り直され、修復が重ねられてきた証拠の阿弥陀如来は

1000年に渡ってこの場所で、京都大原の歴史を見守っておられます。

磯田道史氏は、「長い年月をかけて仏さんを作り守ってこられた

人の息づかいが分かりますね。 私の仏観が変わりましたね。」と

貴重な体験の感想を述べられていました。

勝林院には、お寺さんも明治から見たこともないお宝が

まだまだいっぱいありましたので、次へと続きます。(^^ゞ