岬猪(はなじし)とは、私が勝手に名づけた佐田岬の猪たちのこと。

その多さが農家にとって悩みの種になっている。

いっそうのこと捕獲した猪の肉をブランド化して売り出したらと思い、

名前だけを考えていた。

400㍍を超え、近辺では一番高い伽藍山に上ったのは、

体験農場を見るためだ。

ここには今年被災した東北地方を支援するための金太郎芋(サツマイモ)が

たくさん育てられている。

予想収穫量は、約3トン。

そのプロジェクトについては後々お伝えしたい。

せっかく実った金太郎芋を猪に食べられないよう苦心している。

電気柵はもちろん、実は青色の光を嫌うらしく、

所々に青色の発光ダイオードを設置している。

その様子を聞いて、見に来たというわけだ。

一足早いクリスマスのような気分。

辺りには、鈴虫の鳴き声が暗闇に響きわたっていた。

この音のある風景は、けっこういいかもしれない。

そしてこの帰り道、何と松地区の山道路で、

けっこう大きくなった4頭のうり坊(猪の子ども)を見たのだ。

ここは、もののけの山みたいだ。

伽藍山に上った。

400㍍を超え、近辺では一番高い山。

途中、心を奪われるような景色を見ることができた。

時間の経過で変わりゆく3枚の写真を紹介したい。

真下に見えるのが三崎湾。

右手が、さらに佐田岬半島の先へと続く。

尾根には夕日に照らされた風車がのどかに回っている。

左手は、南側の井之浦方面。

出港したフェリーの明かりが見えるが、

進む方向は、九州大分県佐賀関。

1時間少しの時間で結んでいる。

辺りはしだいに暗くなり、

それとともに船や町の明かりが目立つようになる。

空の色の変化もこの画面だけでしか伝えられないのが残念。

本当に美しい岬の秋の夕暮れだ。

岬人(はなんちゅう)

写真は、四国最西端の愛媛県伊方町立三崎中学校。

後ろの伽藍山は、近辺では一番高い山で400㍍を超えている。

しかしそんな高い伽藍山もこの空の青さのもとでは低く見える。

突きぬける青空は、本当に気持ちがいい。

こんな風景を「天高く馬肥ゆる秋」という故事を使ってあらわされる。

現在では「豊穣の秋」や「食欲の秋」を彷彿とさせる言葉として使用されているが、

もともとは中国から伝わった故事であり、現在私たちが使っている意味とは全く異なるようだ。

紀元前、中国の北方に匈奴(きょうど)と呼ばれる騎馬民族が遊牧生活を営んでいた。

彼らの住む土地では冬の寒さが厳しく、その期間は食料が全くとれなかったという。

匈奴の人々は馬に春や夏、十分に草を食べさせ肥えさせた。

そして、秋になり農耕を営む人々が収穫の時期を迎えると、その収穫物を強奪するために馬を走らせ、

いっせいに南下していく。

つまり、「天高く馬肥ゆる秋」とは「秋には北方騎馬民族の侵略を警戒せよ」という戒めの言葉であり、

「秋には必ず異変が起きる」という意味の故事成語らしい。

異民族への警戒の故事を秋のすばらしさを象徴する言葉に変えてしまった日本はのどかで平和な国だ。

実りの秋。

栗、みかん、ぶどう、なし、柿、秋刀魚、太刀魚などなど

田舎の佐田岬は、おいしいものがたくさん食べられる。

【隣の三崎小学校】

岬人(はなんちゅう)

夜の帳が降り、辺りが暗くなると

どこからともなく虫の鳴き声が聞こえてくる。

別に耳をすませなくても、

次々と聞こえてくるのがまさに田舎。

きっとあたりの草むらや石垣の中で鳴いているのだろう。

コオロギに鈴虫、松虫などなど。

心地よい音だ。

ただただ虫の音だけが夜の世界にこだまする。

これってとってもぜいたくかも。

夏の夜はカエル、秋は鈴虫。

昔、鈴虫の音がとてもきれいで気になったので、

正体を見てみたくなり、そっと石垣に近づいた。

音はしだいに大きくなり、鳴いている場所がはっきりとわかった。

そして、懐中電灯を照らすとコオロギが羽を広げたような虫が

おしりをゆらし、あのきれいな音を出していた。

秋の夜長も退屈せずに過ごせそうだ。

岬人(はなんちゅう)

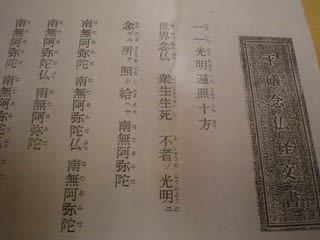

これは、平礒念仏経文書。

法事の時に亡き人を供養するのに唱えられる念仏だ。

田舎では、和尚さまとは別に内間だけで唱えられる古いお経。

民間供養としてなくてはならないもの。

こういった念仏講は、田舎ではまだまだ多く残っている。

今日は、私の祖母ミチエばあちゃんの命日。

亡くなってから7年目になる。

7回忌法要は昨年の春に行われた。

そんな面影をしのびつつ、両親と私たち家族5人で、

鉦をたたきながら念仏を唱えた。

在りし日のばあちゃんの姿が、走馬燈のようによみがえる。

こんな田舎、平礒ならではの供養も良いものだ。

昨日は、中秋の名月を堪能した。

でも今夜の月「十六夜の月」もきれいだ。

雲がないので、群青色の空に美しく照らし出されていた。

ロサンゼルスに住むりえさんからも

「仕事帰りで観た月はとてもきれいでした。」

と連絡があった。

世界のいろいろな所で、この月は人々の心を満たしているようだ。

今夜もカメラで撮ってみた。

昨日よりも海面に照らされた月明かりは明るい。

これもまた平礒ならではの景色だ。

満月を過ぎた今夜の月は、陰暦十六夜の月。

満月の翌晩は月の出がやや遅くなるのを、月がためらっていると見立てたもの。

欠けゆく月はどことなく寂しさを感じる。

これもまた日本人の心の奥底にある

「わび」「さび」の気持ちだろうか。

岬人(はなんちゅう)

考えてみれば、満月は1年間にたったの12、13回しかない。

曇りで見えない時もあるので、あこがれが強くなる。

そんな満月の中でもなぜか特別扱いされる中秋の名月。

昔から八月十五日の月を「中秋の名月」と呼んできた。

一年には「春夏秋冬」の四季がある。

旧暦では3ヶ月毎に季節が変わり、

「一・二・三月」は春、「四・五・六月」は夏、

「七・八・九月」は秋、「十・十一・十二月」は冬

と分けられる。

そしてそれぞれの季節に属する月には、

初・中・晩の文字をつけて季節をさらに細分するのに使った。

この季節の細分によれば、「八月」は秋の真ん中で「中秋」となる。

旧暦の暦月の日数は29日か30日のいずれかなので、15日は暦月の真ん中の日と考えることができる。

旧暦の八月十五日という日は秋の真ん中の月の真ん中の日、

つまり秋全体の真ん中の日と考えられるから、この日のことを「中秋」と言うことがある。

旧暦は太陰暦の一種だから、日付は月の満ち欠けの具合によく対応している。

月の半ばである15日の夜の月は必ず満月か満月に近い丸い月が見えることから

「十五夜の月」 = 「満月」

と考えられるようになった。

中秋の日(旧暦八月十五日)の夜の月も当然満月かそれに近い月。

娘が双眼鏡で月を観て、その様子に感動していた。

もうすぐ、お彼岸。

秋は深まっていく。

今夜は、中秋の名月。

夜8時頃から3人の子どもたちとベランダに出て、満月を観た。

雲が多かったが、月が高く昇るにつれて、しだいに雲が少なくなっていった。

あたりがどんどん明るく照らされていった。

夜だというのに、まるで夜明け前のような明るさ。

「こんなに月って明るいんやなー。」

娘が感激したように言った。

田舎の平礒では、月が出ていなければ真っ暗闇。

それを暗くて不便と思う人もいるが、

暗闇があるってことが今や貴重なのだ。

だから星だってキラキラと輝ける。

そうこうしていると、妻がお月見団子を作ろうと言いだし、

娘たちと一緒に作り、月を観ながら食べた。

なかなかの風情だ。

中秋の名月の頃は、秋の収穫時期でもあり、

実りに感謝する。

写真を撮ったが、なかなか上手く撮れない。

高感度撮影してみたら、あたりの景色は撮れたが、

月の輝きが太陽のように強くなりすぎた。

海に反射する月の輝きもまたいいものだ。

向こう側の明かりは、釜木のもので、ちっちゃくてかわいい。

上を向こう。

広い世界が宇宙へと続いている。

昨日、真っ青な秋晴れのもと三崎小中学校運動会があった。

これは、たくさんの中学校行事の中でも、思い出に残るものとして1番だ。

それだけに子どもたちの気持ちの入れようもちがう。

特に応援合戦は、夏休みから3年生を中心に準備にかかる。

9月に入り、その練習の熱は徐々にヒートアップ。

運動会前日は、きびしい言葉も飛びかい、ますます志気が高まる。

「棒うばい」では、ズルズルと地面を引きづられながらも最後まで棒にしがみつく男子。

「短距離走」では、コーナーで転倒し肘やすねをかなりすりむき、それでも最後まで走りぬく女子。

「応援合戦」では、声をからしながらクシャクシャの顔で自分たちを表現する中学生。

運動会は、順調に進んでいった。

そして閉会式で結果発表。

応援の部、優勝赤組。

競技の部、小学校赤組、中学校赤組。

総合優勝、赤組。

赤組の完全勝利。

喜びにわく赤組。

それとは対照的にうつむく白組。

かたづけが終わり、それぞれの組に分かれて、解団式が行われた。

赤組は、笑顔笑顔の盛り上がり。

私も感想を求められたので、2つのことを言った。

1つ目は、「1人も欠けることなく運動会がおこなわれたことを幸せに思う。

特に今年はこんなあたりまえを幸せに思う。」

2つ目は、「赤組のみんながこれほど輝けたのは、良きライバルの白組がいたから。

本当に三崎中はすばらしい。これからも大いに盛り上げていこう。」

白組の様子をのぞいてみた。

3年生はもちろん、多くの子どもたちが号泣していた。

「俺が太鼓を打つのをまちがえんかったら応援合戦は勝てていた。みんなごめん。」と泣き崩れる3年生男子。

「そんなことない。すごく上手かったよ。」とかばい泣き出す女の子。

あれほどがんばったのにいい結果が残せなかった。

それほど悔しかったのだろう。

一方で、みんな一生懸命にがんばったことへの感謝の気持ちが、

抑えきれず号泣したのだろう。

胸がジーンとした。

白組の子どもたちは負けたことで、大きなものを手に入れた。

これは一生の宝物だ。

夜、海がきれいに見える山本旅館で懇親会が開かれた。

2次会は、もちろん銀河。

あまりにすばらしい運動会だったので、うれしくて、

少し飲み過ぎた。

いやだいぶん飲み過ぎた。

こんなすばらしい時間を1つずつ残していきたい。

フェイスブックに喜久家グループを立ち上げた。

台湾出身のモニカことHui-Ling Cheng に協力してもらい。

以前から実現したいと思っていたことだ。

国内外からたくさんの仲間が平礒に来てくれて、そしてまた旅だって行く。

せっかくできたこのつながりを大切にしたいと思った。

季節ごとの平礒喜久家の様子も伝えたい。

思い出してもらえれば幸せ。

そしてまた帰ってきてくれたら、これほどうれしいことはない。

汗と涙をともにした仲間たち。

僕はこの仲間をずっと大切にしていきたい。

喜久家グループを立ち上げるやいなや

次々とコメントが入ってきた。

なつかしいお久しぶりの仲間もいた。

さまざまなカラーを持った仲間の元気と知恵をもらいながら、

郷づくりを進めていきたい。

今朝の岬も快晴。

「天高く、馬こゆる秋」

といった感じです。

昨日よりもさわやかな風が、家の中に吹き込んできます。

今日は、休みかと思いきや、出勤。

明日、三崎小中学校運動会があり、

その準備です。

子どもたちの汗が飛び散る運動会。

地域の大きな楽しみです。

「天高く、馬こゆる秋」

といった感じです。

昨日よりもさわやかな風が、家の中に吹き込んできます。

今日は、休みかと思いきや、出勤。

明日、三崎小中学校運動会があり、

その準備です。

子どもたちの汗が飛び散る運動会。

地域の大きな楽しみです。

自然体バレーボール塾の草野健次さんのブログに

考えさせられるものがあった。

『見返りを求めない努力を

精進(しょうじん)という!

どうしてもこの言葉をある高校生に贈りたくて・・・。

高校生の彼は現在高校2年生。男の子です。

僕とは直接の面識はありません。

僕の知人の息子です。

知人曰く

「息子がバレーボールを始めたんですよ。

なぜか高校生になってバレーボール部に入部したんですが、そのバレー部は人数が息子をいれて6名。

パスも何もできない息子であっても試合にでなければいけないわけです。

初心者の息子たちにボールがいくと必ずミスします。

それくらいヘタッピーです。

それからはコートの中では『逃げる練習』ばかりだったそうです。

とにかく『触るな!』と言われて・・・ところが試合になるとなぜかボールが追いかけてくる。逃げきれない。

それで、あ~どうしよう!と慌ててもボールに触る練習していないのでどうすることもできず顔面直撃なんてこともあったみたいです。

まるで漫画の世界ですよ。それくらい下手なんです。それで一年が過ぎました。

そして今年の4月になってバレーボール経験者がどっさり入部してきたんですね。

どうしてでしょうか?元々強豪校だったんです。嬉しいことです。

それでチームは強いチームに仲間入りしたわけです。

息子たち先輩は相変わらずのヘタッピー!。

新入生はバリバリです。当然1年生中心の練習になります。

必然的に息子はボール拾いとか準備や後片付けが主な仕事です。

それくらい実力の差があるので誰も文句は言いません。

でもあるとき、準備をしない後輩を見かねて注意したらしいのですが

「ヘタッピーに言われたくねぇよ」

みたいな視線を感じたので、それ以来注意もしなくなったそうです。

チームの中では存在感などゼロ状態ですね。

高校生の男子ですから本来ならイヤだと思うのですがそれでも、イヤやとかやめたいなどの愚痴や不平も言わずに、

相変わらず準備とボール拾い、声出しと後片付けを積極的にやるので、

『どうしてお前はそこまでやるのか』

と聞いたんですよ。

そしたら『お父さんが渡した自然体の人間学の本の中に『先輩が雑用をするチームになれと書いてあったからそれを実行しているんだよ』

と言うんですよ。

それにはこちらもビックリしてしまいましたが、まあ息子も納得して高校の部活をしてくれているんで・・・・」

とそんな話をしてくれました。

僕は「いつかはそいつらが頭を下げにくるよ」と言いました。

縁の下の努力に見返りを求めてはならぬ。

努力そのものを“ありがたい”と思うこと。

ありがたいことをさせてもらっている喜びを感じる。

それは「清々(すがすが)しさ」という喜びなんだ。

人は見ていなくても天は見ている。

いやそれよりも「自分」という人間がみているのだ。

これを「精進(しょうじん)」という。

こういう生き方をしたいものです。

今日も一日精進しよう!』

すばらしい高校生。

大人の私も考えさせられるような。

ふるさと平礒のお年寄りは、上の話のような実直な方が多い。

見習うべきところはたくさんある。

精進という言葉が、やけに胸に響いている。

台風一過。

今日は、空がぬけるような青さだった。

気温もぐっと下がり、朝7時で24℃。昼間も30℃まで上がらず、

夜11時の平礒の気温は、何と21℃。

コオロギや鈴虫の鳴き声が響きわたる。

秋が一気にかけ足でやってきた感じ。

午後、伊方町三机に出張があった。

出張が終わり海辺の駐車場に戻ったとき、

あまりのさわやかさにカメラのシャッターを切った。

三机湾の向こうに須賀公園が見える。

ここは、砂州としてできたもので、めずらしい植物も多く見られる自然豊かな場所。

私の横では、若い男の人がサビキで魚釣りをしている。

何とものどかな光景だ。

時間が少しゆっくりと動いている感じがした。

猛暑のせいか、パソコンの調子が悪い。

暑い中、働きどうしだったからだろうか。

腕力に多少の自信がある私にはどうすることもできず、

おだててもおどしても動かない。

コンピュータには無力だ。

田舎は、昔の景観とほとんど変わらないが、

大きく変わったのがこのインターネットが使えるようになったこと。

これによって、世界の情報をこの小さな田舎からでも

簡単に手に入れることができるようになった。

「人・もの・金・そして情報」が

地域活性のポイントと言われる。

パソコンには、ひと休みしてがんばってもらわなければ。

暑い中、働きどうしだったからだろうか。

腕力に多少の自信がある私にはどうすることもできず、

おだててもおどしても動かない。

コンピュータには無力だ。

田舎は、昔の景観とほとんど変わらないが、

大きく変わったのがこのインターネットが使えるようになったこと。

これによって、世界の情報をこの小さな田舎からでも

簡単に手に入れることができるようになった。

「人・もの・金・そして情報」が

地域活性のポイントと言われる。

パソコンには、ひと休みしてがんばってもらわなければ。