【北八ヶ岳「麦草峠・丸山・白駒池」を周回する・前編】に続き「後編」を綴ります。

今回、写真の枚数が多く3回に分けようとも思いましたがだらだらと続けるのも申し訳ないので二回にまとめました。

タイトルの写真は「麦草ヒュッテ」に出る手前から撮った茶臼山と縞枯山です。右手の方が縞枯山、ここまで標高が下がると北横岳は隠れて仕舞います。

北八ヶ岳「麦草峠・丸山・白駒池」を周回する・前編

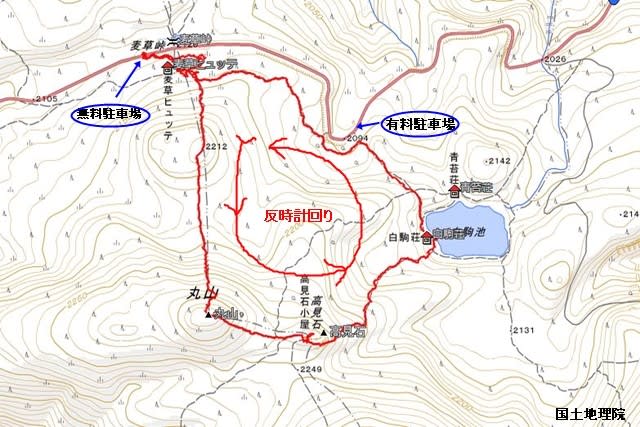

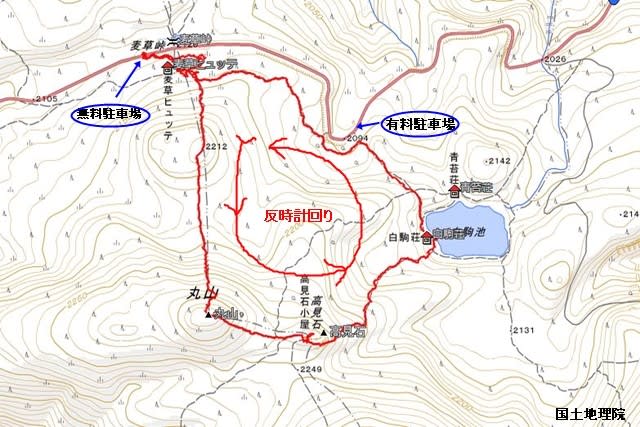

前編と同じ地図ですが参考の為に載せます。

前編と同じ地図ですが参考の為に載せます。

今回の後編は白駒池を離れる所から始まります。白駒池から麦草峠までは30分程で到着します、その途中の有料駐車場までは一般の観光客が沢山往来します。中には町中を散歩する感じの人も結構居て誰でも気楽にと言うキャッチフレーズが似合いそうです。

白駒池から緩く登り、多少のアップダウンを歩きます。真ん中の写真は前編で紹介した「高見石」からの別ルートの接続点です。

白駒池から緩く登り、多少のアップダウンを歩きます。真ん中の写真は前編で紹介した「高見石」からの別ルートの接続点です。

昨年の台風の被害でしょうか。太いシラビソの木がポッキリと折れています。シラビソは意外と粘りけの無い木のようです。

昨年の台風の被害でしょうか。太いシラビソの木がポッキリと折れています。シラビソは意外と粘りけの無い木のようです。

原生の森は神秘的です。林床には次世代の幼木が育っています。コケ類も多く専門知識が無いので判りませんがクローズアップレンズで見たらおもしろそうです。

原生の森は神秘的です。林床には次世代の幼木が育っています。コケ類も多く専門知識が無いので判りませんがクローズアップレンズで見たらおもしろそうです。

白駒池から15分程歩くとやがて有料駐車場と麦草峠方面の分岐に出ます。国道299号線も見えます。上の写真右手が有料駐車場方面、直進方面は「奥庭」を通り麦草峠まで行きます。

白駒池から15分程歩くとやがて有料駐車場と麦草峠方面の分岐に出ます。国道299号線も見えます。上の写真右手が有料駐車場方面、直進方面は「奥庭」を通り麦草峠まで行きます。

原生林を抜け出ると「奥庭」の木道になります。ハイマツなどが多くなり明るく見晴らしが良くなります。

原生林を抜け出ると「奥庭」の木道になります。ハイマツなどが多くなり明るく見晴らしが良くなります。

ゴゼンタチバナの花も無し、不思議な事にシャクナゲもゴゼンタチバナも「実」が無い!野生の猿が食べたのだろうか?確かコケモモなども「実」が見当たらなかった!

ゴゼンタチバナの花も無し、不思議な事にシャクナゲもゴゼンタチバナも「実」が無い!野生の猿が食べたのだろうか?確かコケモモなども「実」が見当たらなかった!

下山中登山道の所々に猿の物と思われるフンが結構あったので猿の仕業か?

最近三千メータクラスの高山でも猿を見かける様になった、雷鳥の被害が深刻らしい早く対策を強化すべきだが!

漸く「麦草峠」に到着。下は麦草ヒュッテ。野草園が少し見えます。タイトルの写真も近くで撮りました。

漸く「麦草峠」に到着。下は麦草ヒュッテ。野草園が少し見えます。タイトルの写真も近くで撮りました。

麦草峠で野草園に入ります。この野草園は麦草ヒュッテが管理しているらしく周りに鹿よけのフェンスが張られています。入園協力金100円をポストに入れます。

麦草峠で野草園に入ります。この野草園は麦草ヒュッテが管理しているらしく周りに鹿よけのフェンスが張られています。入園協力金100円をポストに入れます。

「ハクサンフウロ」上の写真は此所の野草園一面にこの花が咲いていました。(点の様に白いのがハクサンフウロです)

「ハクサンフウロ」上の写真は此所の野草園一面にこの花が咲いていました。(点の様に白いのがハクサンフウロです)

この花の特定が難しかった。「ノコンギク」か「シロヨメナ」のどちらかと思うのですがヨメナと付いていますが「キク科シオン属」でノコンギクと同じ、葉の形状から「シロヨメナ」と思うのですが別名「ヤマシロギク」とも言います。

この花の特定が難しかった。「ノコンギク」か「シロヨメナ」のどちらかと思うのですがヨメナと付いていますが「キク科シオン属」でノコンギクと同じ、葉の形状から「シロヨメナ」と思うのですが別名「ヤマシロギク」とも言います。

このアザミも特定が難しい、何しろ「アザミ」と付く花がやたら多く調べきれない、その中で「ヤツタカネアザミ」と言うのがあり、日本固有種で基準産地が八ヶ岳と成っています。八ヶ岳連峰全域に分布、特に北部に多いとあります。参考データーも麦草峠で撮影した物でした。

このアザミも特定が難しい、何しろ「アザミ」と付く花がやたら多く調べきれない、その中で「ヤツタカネアザミ」と言うのがあり、日本固有種で基準産地が八ヶ岳と成っています。八ヶ岳連峰全域に分布、特に北部に多いとあります。参考データーも麦草峠で撮影した物でした。

避暑に来た「アキアカネ」かなり赤く色づいている、来月辺りには都会に降りてくるのかな?

避暑に来た「アキアカネ」かなり赤く色づいている、来月辺りには都会に降りてくるのかな?

「シモツケソウ」よく似ているのでシモツケと混同する事がありますがシモツケは「落葉低木」で「木」、葉の形も違います。シモツケソウは「草」多年草、シモツケ属とシモツケソウ属で違います。

「シモツケソウ」よく似ているのでシモツケと混同する事がありますがシモツケは「落葉低木」で「木」、葉の形も違います。シモツケソウは「草」多年草、シモツケ属とシモツケソウ属で違います。

「イブキジャコウソウ」写真では大きさが判りませんが、花が1cm程の小さな花です。

「イブキジャコウソウ」写真では大きさが判りませんが、花が1cm程の小さな花です。

さて野草園を後にして駐車場へ戻ります。

さて野草園を後にして駐車場へ戻ります。

13時35分、この時間になると流石に駐車場にも空きが出てきます。でもまだ入る車もあります。私が出る時幸いにも向かい側のクルマが出て何回も切り返して出る必要がなくなり思ったより楽に駐車場から出る事が出来ました。

この後、来た道を帰りますが、走っている内に昔さんざん通った道と言う事で思い出しながら立科の別荘地などを通り何処も寄らずに帰路に付きました。温泉ぐらいは入りたかったのですが今回は諦めました。

今回、写真の枚数が多く3回に分けようとも思いましたがだらだらと続けるのも申し訳ないので二回にまとめました。

タイトルの写真は「麦草ヒュッテ」に出る手前から撮った茶臼山と縞枯山です。右手の方が縞枯山、ここまで標高が下がると北横岳は隠れて仕舞います。

北八ヶ岳「麦草峠・丸山・白駒池」を周回する・前編

今回の後編は白駒池を離れる所から始まります。白駒池から麦草峠までは30分程で到着します、その途中の有料駐車場までは一般の観光客が沢山往来します。中には町中を散歩する感じの人も結構居て誰でも気楽にと言うキャッチフレーズが似合いそうです。

シャクナゲの花は終わり葉っぱだけ!

下山中登山道の所々に猿の物と思われるフンが結構あったので猿の仕業か?

最近三千メータクラスの高山でも猿を見かける様になった、雷鳥の被害が深刻らしい早く対策を強化すべきだが!

日当たりも良いので檜類も成長している。

再度原生林に突入、各森に名前が付いていて判りやすい。

コメツガの大木です。一番下はこの木の葉です。

野草園に入る前でも登山道沿いに色々咲いています。これは「ギボウシ」

「ヤマハハコ」

「キオン」遠目に見て黄色い花がやはり一面に広がっています。

「エゾオヤマリンドウ」?リンドウの種類は結構あるので推測です。

チョウチョに関しては全く知識無し!でも綺麗な蝶なので撮ってみた!

「マルバダケブキ」の花

「シシウド」茎や花が少し紫色なので疑問が残るが!

「ヤマハハコ」

「アザミ」

「コオニユリ」

「チダケサシ」

「ツリガネニンジン」

「カライトソウ」

「マツムシソウとハクサンフウロ」

「ワレモコウ」

「ウツボグサ」

13時35分、この時間になると流石に駐車場にも空きが出てきます。でもまだ入る車もあります。私が出る時幸いにも向かい側のクルマが出て何回も切り返して出る必要がなくなり思ったより楽に駐車場から出る事が出来ました。

この後、来た道を帰りますが、走っている内に昔さんざん通った道と言う事で思い出しながら立科の別荘地などを通り何処も寄らずに帰路に付きました。温泉ぐらいは入りたかったのですが今回は諦めました。