2024年は何かと暗い感じの世相でした。2025年は明るい兆しを見つけられることを期待しながら2025年もBlogを書き続けられる事を願いたいと思います。

皆様におかれましても、2025年が良い年になる事を願いつつ新年のご挨拶です。

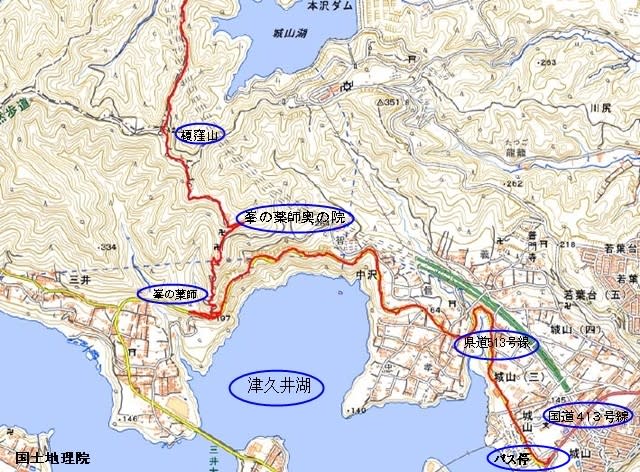

2023年8月1日朝8時45分自宅出発。 中央高速道長坂ICで降り県道28号線と国道141号線(佐久甲州街道)を松原湖南口信号を左折して「稲子湯」方面へゆく。

途中「稲子湯」方面への道を通過して「本沢温泉入り口」の駐車場に到着。

20台ほどの駐車スペースがあります。この日12時に到着しましたが駐車している車両は数台、前日まで駐車できるかどうか心配しましたが全く心配無用でした。

タイトル写真は硫黄岳中腹ガレ場から北方面、遠くに山並みは北アルプス

駐車スペースは2箇所ほどあり、その他にも登山道を入り込み5分ほど登ると数台止められるスペースがあります、しかし四輪駆動車で無いと心配かも!

四輪駆動車なら本沢温泉までの中間点ゲートまで行けます。

今回の硫黄岳登山の1泊2日の行程です。 2泊目は「稲子湯」に泊まり、計画ではみどり池まで往復しようとしましたが、疲れて予定を変更して八ヶ岳山塊の反対側「原村」八ヶ岳自然文化村へゆく事にしました。

登山道は小型車が通れるほどの林道で、緩やかに登ってゆきます。

今回は家族連れ4人で行きます。

緩やかに登っていますが、帰りに歩くと意外と傾斜がある事に驚きました。

30年前ぐらい、ここを4WDで登った事があります。その時は本沢温泉に2泊して硫黄岳に登りました。かみさんとかみさんの親と息子二人で、かみさんの親は「やまびこ荘」迄で私ら家族3人で硫黄岳まで行きました。

写真がゲートでここからは本沢温泉などの車両以外は行けません。前に来た時はここに駐車してから歩きました。登山で歩行する人に申し訳ない感じで車を運転した記憶があります。

シラビソの木に「富士見平」の看板がかかっています。この辺りは平坦な所もあり一息つけます。しかしこの暑さで体力的に厳しい!

ようやく本沢温泉手前のキャンプ場に着きました。ここから本沢温泉の建物まで5分ほど

あります。

部屋から硫黄岳の爆裂火口の一部がよく見えます。この日すでに雷が鳴り、雨が落ちてきました。なんとか本降りになる前に小屋に到着してホッとした所です。

建物の連絡通路部分に「ヒカリゴケ」が自生していて、ライトを消すと緑色の下の方が薄っすらと光ります。この辺りの原生林には「ヒカリゴケ」が結構ありそうです。

まずは到着後温泉に入ります。本当の源泉かけ流しで源泉そのまんま私には少し温めでしたが茶色く濁り、何かの結晶が浮いています。いかにも温泉! と言った感じです。石鹸などは使えずお湯も水も無しでただ温泉に浸かるだけ・・・・・・

また湯船の蓋の板が重く一枚一枚端に寄せるのが大変でした。

夕食が5時半、基本山小屋なので食事は期待できない、写真の他に汁とご飯プラス生ビール。今回は品行方正でビールだけで我慢!

雷雲も落ち着いて来た感じで雲が上がってきました。 この後部屋でゆっくりして寝たのは7時頃。 消灯時間は20時!!

夜中目が醒めたら月明かりが煌煌と照り、明るい星の光が部屋を照らします。テラスに出て写真を撮る気力もなくただボーッと眺めていました。明日は良い天気になりそう。

今回はここまで。 次回は朝から硫黄岳を目指して登ります。写真の編集が終わり次第記事にしますのでよろしく。

八ヶ岳硫黄岳登山Ver1からの続きVer2 2023年08月07日