現在では鉄道博物館や各地の広場で静態保存をされている

東海道新幹線の初代の車両である0系のお話からさせて貰いまひょ。

「だんご鼻」のニックネームも今では懐かしい姿でっしゃろ。

1964年(昭和39年)~1986年(昭和61年)まで

当時の国鉄で3216台も製造された新幹線でおます。

思えばJRに移管直前で0系の製造は終了しているんでわ。

(0系新幹線を正面から) (羽曳野市立図書館の蔵書より)

「だんご鼻」の内部には非常用の連結器が納められてますんや。

最初はアクリル樹脂でカバーが作られたそうですが

鳥などとの衝突で破損が続出しFRPに変更されたんだって。

鉄ちゃん爺やが大阪の摂津市に勤務中に得意先である日立の工場から

神戸市の川崎重工まで緊急便で納入したことが何度かありましたんや。

平成に成ってましたので0系新幹線の製造は終わっていたはず。

修理用なのか、展示用に部品として調達したのかは不明でしたけど。

それまでは金属製で出来ていると鉄ちゃん爺やも思っていたのが

FRP(ガラス繊維強化プラスチック)だったとは驚きでおましたな。

(新幹線開業日の 新大阪駅ホーム) (羽曳野市立図書館の蔵書より)

東海道新幹線の開業した1964年(昭和39年)10月1日

新大阪駅・上り東京行ホームでの画像だと説明されています。

当時も新幹線を撮影する「撮り鉄」はおられたようですね。

今なら多数のマニアが押しかけて動けない状態でしょうな。

鉄ちゃん爺やはこの頃「乗り鉄」で乗車することはやりましたが

写真で車両を撮影するというような、趣味はなかったんですわ。

(0系新幹線 現役時代の雄姿) (鉄ちゃん爺やの蔵書より)

東海道・山陽新幹線を開業時からサポートした0系も引退の時期が。

最後は新大阪駅から「こだま」として博多駅や広島駅までの運行で

2008年(平成20年)12月に惜しまれながら引退しましたんや。

東海道新幹線が開業したのが1964年(昭和39年)10月1日で

在来線は逆に急行や特急が増発され国鉄時代のピークを迎えたんでっせ。

「いい日旅立ち」や「ひかりは西へ」など国鉄さんのPRも成功し

鉄ちゃん爺やも、鉄道の旅を満喫することになりましたかな。

(特急つばめ 新大阪駅から九州の博多駅へ) (鉄ちゃん爺やの蔵書より)

戦後永く東京駅から大阪駅まで花形の特急列車として運行された

「特急つばめ」は東海道新幹線の開通日からは新大阪駅から

博多駅行きに変更され、さらに岡山駅から西へと都落ちの状態?

(特急こだま 151系) (羽曳野市立図書館の蔵書より)

東海道本線の電化は戦後の1956年(昭和31年)11月でした。

1958年(昭和33年)に電化された東海道本線に投入され

東京~大阪間を6時間台で走ることから、日帰りも可能になったとも?

そのために「こだま」という名前が付けられたそうでっせ。

SL時代の「特急つばめ」は約8時間をかけて東京~大阪間を走ったとか。

直流の区間しか走れないので東海道本線や山陽本線を中心に使用され

後の交流・直流両方に使える481系や485系の基本となった電車でっせ。

(481系 交流・直流両用 特急 雷鳥)(羽曳野市立図書館の蔵書より)

1964年(昭和39年)北陸線本線の交流電化の完成で関西地区の

直流電化地区の両方で走れる特急電車としてスタートでした。

交流電化は北陸本線が初めてで以降は東北本線の黒磯駅以北や

常磐線の取手駅以北など関東でも順次完成していくことに。

後には九州地区の交流電化完成で、大阪から九州への電車特急として

481系は主に西日本で使用されることになりましたんや。

481系は関東の50Hでは走れないという欠点がおましたけど。

483系という関東以北で走れる50HZ用の特急電車も有りましたで。

(485系 交流・直流両用 特急 雷鳥) (羽曳野市立図書館の蔵書より)

最初はボンネット型の特急電車が主でしたが後半からは

このような貫通式の電車特急が多くなったように記憶します。

(485系 交流・直流両用 特急 ひたち) (引退記念のオレンジカード)

485系の特急電車は関東の50HZ 西日本の60HZ それに直流区間

全てに対応が可能な電車として1968年(昭和43年)から導入され

当時の国鉄では在来線の花形として登場し平成の時代まで活躍しましたんや。

このオレンジカードは鉄ちゃん爺やが関東に単身赴任中は自動改札でも

利用が出来て持ち帰ったんですが、現在の自動改札では使用不可のはず。

JR東日本のきっぷ売り場では今でも使用可能なのかしら?

(国鉄時代の M型端末による指定席券)

国鉄の座席指定システムを「マルス」と呼んできましたんや。

この特別急行券は「マルス105」の時代に端末から印刷されたはず。

端末機がまだ「マルス102」の時代の昔の機種だったようでんな。

1971年(昭和46年)から平成の初期まで使用されましたかな。

昭和54年8月18日 山陽新幹線「ひかり82号」 広島駅行き

小郡駅(現在の新山口駅)から乗車したようでんな。

前途無効のスタンプを駅員さんに押してもらい持ち帰ったはず。

「パタパタ」と呼ぶバインダー式の特急や急行の表示ページに行先への

ピンを差し込んでプリンターから印刷する仕組みになってましたんや。

当時は地方の小さな駅名は印字ができないぐらいのレベルだったとか。

(国鉄時代の L型端末による指定席券)

同じ「マルス105」のコンピューターでしたが端末機が進歩して

全国の駅名や列車の名前までプリント出来る時代になったようです。

これは前回にお話した息子とホテルを予約できず松本駅から夜行で

大阪へ戻ることになった際の急行・指定券の現物なんですけど。

ちくま4号 松本駅発 22時14分 7号車

昭和56年8月14日の事だったと最近に成って判明しました。

(夜行急行 ちくま 間もなく大阪駅に)(羽曳野市立図書館の蔵書より)

(夜行寝台急行 やまと 湊町駅に到着)(羽曳野図書館の蔵書より)

東京駅から関西線経由で湊町駅までこんな夜行寝台も

昭和の時代にはおましたんでっせ。

鉄ちゃん爺やが最初に勤務したのが、この駅の近くでした。

線路を跨ぐ陸橋から撮影した画像で、後方に見える貨物列車は

鉄ちゃん爺やが、まだ独身時代に車扱いの荷受けの指導を受けた

想い出の場所で、現在はJR難波駅と名前が変ってますけど。

勿論、貨物駅は現在では廃止となりJR難波駅も地下ホームへ。

ディゼル機関車がけん引しているので昭和45年頃の写真かも?

鉄ちゃん爺やが駐在してた頃はSLのC57がけん引していたはず。

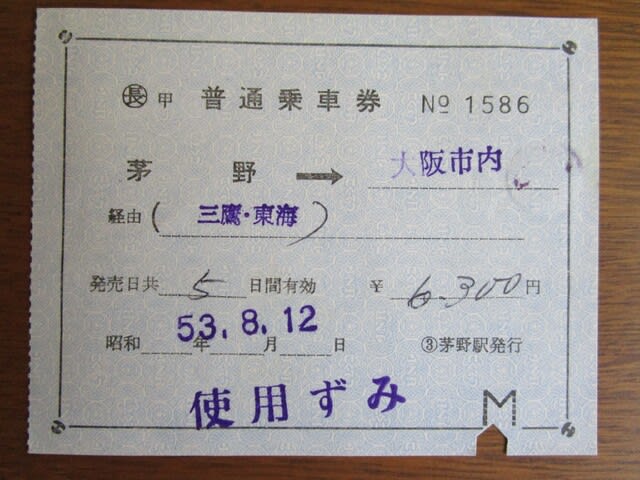

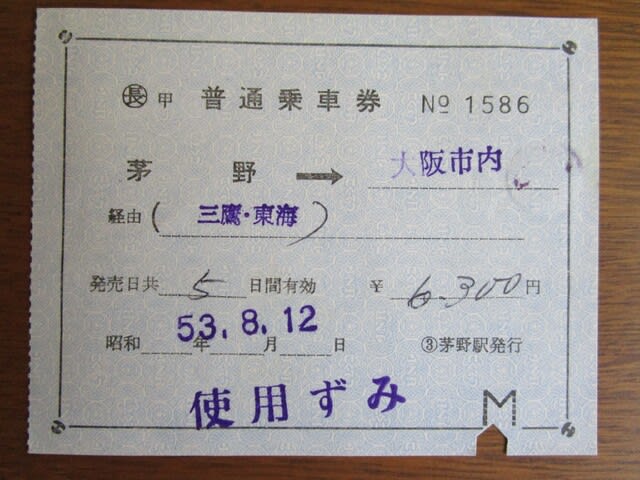

(変な乗車券) (昭和53年の手書き 茅野駅発行)

長野県の茅野駅から東京の三鷹駅を経由して東海道本線で

大阪駅まで遠回りしているようで、記憶がないんだけど。

昭和53年8月12日 旅行をしたんだろうとは想像するが

アルバムをめくってみるが、それらしき画像もなし。

社用での出張は長野県など一度もなかったはず。

「まだ青春18きっぷ」は始まってなかったように記憶。

三鷹駅から先は東京都内へ入るようになっている感じ。

「チャレンジ20000km」が始まったのも昭和55年から?

そもそも中央本線の茅野駅など息子がまだ1歳ぐらいの夏に

昭和44年でした、白樺湖から名古屋経由で帰ったことが一回。

次は10年ぐらい前に「諏訪の御柱祭り」の際にも1泊。

鉄ちゃん爺やの記憶から忘れ去られた「きっぷ」なんですよ。

(マルス301から印字された 往復乗車券)(平成15年8月)

千葉市内へ向かう際に四駅先の「誉田駅」まで往復で買えば

片道の料金が1割引きになるというケースですね。

行きたい千葉市駅では601kmに達しませんから割引の適用外。

埼玉県に単身赴任中も戸田駅では601kmに満たないので

大阪から東北本線の久喜駅まで往復で買えば割引の対象でしたかな。

(マル501から印字された 青春18きっぷ) (平成21年に使用分)

昨年に「マルス505」の新型に入れ替えられたと聞いてまぁ。

昭和35年に「マルス1」でスタートした際は本体が東京駅に置かれ

上野駅・新宿駅・渋谷駅など10駅に端末が有っただけだったとか。

指定できる列車も「こだま」「つばめ」の4往復の特急2300席

15日間の予約しか出来なかったそうですわ。

昔も現在もコンピューター本体は日立製作所の大型のようですね。

現在は東京の国立市の鉄道情報センター(JRシステム)に本体が

全国のJRの主な駅や旅行会社の端末総数は約1万台とか言われてますかな。

今日はこれで中断します。

続きは次回にしますんでご免なさい!

ほな~ さいなら~♪

東海道新幹線の初代の車両である0系のお話からさせて貰いまひょ。

「だんご鼻」のニックネームも今では懐かしい姿でっしゃろ。

1964年(昭和39年)~1986年(昭和61年)まで

当時の国鉄で3216台も製造された新幹線でおます。

思えばJRに移管直前で0系の製造は終了しているんでわ。

(0系新幹線を正面から) (羽曳野市立図書館の蔵書より)

「だんご鼻」の内部には非常用の連結器が納められてますんや。

最初はアクリル樹脂でカバーが作られたそうですが

鳥などとの衝突で破損が続出しFRPに変更されたんだって。

鉄ちゃん爺やが大阪の摂津市に勤務中に得意先である日立の工場から

神戸市の川崎重工まで緊急便で納入したことが何度かありましたんや。

平成に成ってましたので0系新幹線の製造は終わっていたはず。

修理用なのか、展示用に部品として調達したのかは不明でしたけど。

それまでは金属製で出来ていると鉄ちゃん爺やも思っていたのが

FRP(ガラス繊維強化プラスチック)だったとは驚きでおましたな。

(新幹線開業日の 新大阪駅ホーム) (羽曳野市立図書館の蔵書より)

東海道新幹線の開業した1964年(昭和39年)10月1日

新大阪駅・上り東京行ホームでの画像だと説明されています。

当時も新幹線を撮影する「撮り鉄」はおられたようですね。

今なら多数のマニアが押しかけて動けない状態でしょうな。

鉄ちゃん爺やはこの頃「乗り鉄」で乗車することはやりましたが

写真で車両を撮影するというような、趣味はなかったんですわ。

(0系新幹線 現役時代の雄姿) (鉄ちゃん爺やの蔵書より)

東海道・山陽新幹線を開業時からサポートした0系も引退の時期が。

最後は新大阪駅から「こだま」として博多駅や広島駅までの運行で

2008年(平成20年)12月に惜しまれながら引退しましたんや。

東海道新幹線が開業したのが1964年(昭和39年)10月1日で

在来線は逆に急行や特急が増発され国鉄時代のピークを迎えたんでっせ。

「いい日旅立ち」や「ひかりは西へ」など国鉄さんのPRも成功し

鉄ちゃん爺やも、鉄道の旅を満喫することになりましたかな。

(特急つばめ 新大阪駅から九州の博多駅へ) (鉄ちゃん爺やの蔵書より)

戦後永く東京駅から大阪駅まで花形の特急列車として運行された

「特急つばめ」は東海道新幹線の開通日からは新大阪駅から

博多駅行きに変更され、さらに岡山駅から西へと都落ちの状態?

(特急こだま 151系) (羽曳野市立図書館の蔵書より)

東海道本線の電化は戦後の1956年(昭和31年)11月でした。

1958年(昭和33年)に電化された東海道本線に投入され

東京~大阪間を6時間台で走ることから、日帰りも可能になったとも?

そのために「こだま」という名前が付けられたそうでっせ。

SL時代の「特急つばめ」は約8時間をかけて東京~大阪間を走ったとか。

直流の区間しか走れないので東海道本線や山陽本線を中心に使用され

後の交流・直流両方に使える481系や485系の基本となった電車でっせ。

(481系 交流・直流両用 特急 雷鳥)(羽曳野市立図書館の蔵書より)

1964年(昭和39年)北陸線本線の交流電化の完成で関西地区の

直流電化地区の両方で走れる特急電車としてスタートでした。

交流電化は北陸本線が初めてで以降は東北本線の黒磯駅以北や

常磐線の取手駅以北など関東でも順次完成していくことに。

後には九州地区の交流電化完成で、大阪から九州への電車特急として

481系は主に西日本で使用されることになりましたんや。

481系は関東の50Hでは走れないという欠点がおましたけど。

483系という関東以北で走れる50HZ用の特急電車も有りましたで。

(485系 交流・直流両用 特急 雷鳥) (羽曳野市立図書館の蔵書より)

最初はボンネット型の特急電車が主でしたが後半からは

このような貫通式の電車特急が多くなったように記憶します。

(485系 交流・直流両用 特急 ひたち) (引退記念のオレンジカード)

485系の特急電車は関東の50HZ 西日本の60HZ それに直流区間

全てに対応が可能な電車として1968年(昭和43年)から導入され

当時の国鉄では在来線の花形として登場し平成の時代まで活躍しましたんや。

このオレンジカードは鉄ちゃん爺やが関東に単身赴任中は自動改札でも

利用が出来て持ち帰ったんですが、現在の自動改札では使用不可のはず。

JR東日本のきっぷ売り場では今でも使用可能なのかしら?

(国鉄時代の M型端末による指定席券)

国鉄の座席指定システムを「マルス」と呼んできましたんや。

この特別急行券は「マルス105」の時代に端末から印刷されたはず。

端末機がまだ「マルス102」の時代の昔の機種だったようでんな。

1971年(昭和46年)から平成の初期まで使用されましたかな。

昭和54年8月18日 山陽新幹線「ひかり82号」 広島駅行き

小郡駅(現在の新山口駅)から乗車したようでんな。

前途無効のスタンプを駅員さんに押してもらい持ち帰ったはず。

「パタパタ」と呼ぶバインダー式の特急や急行の表示ページに行先への

ピンを差し込んでプリンターから印刷する仕組みになってましたんや。

当時は地方の小さな駅名は印字ができないぐらいのレベルだったとか。

(国鉄時代の L型端末による指定席券)

同じ「マルス105」のコンピューターでしたが端末機が進歩して

全国の駅名や列車の名前までプリント出来る時代になったようです。

これは前回にお話した息子とホテルを予約できず松本駅から夜行で

大阪へ戻ることになった際の急行・指定券の現物なんですけど。

ちくま4号 松本駅発 22時14分 7号車

昭和56年8月14日の事だったと最近に成って判明しました。

(夜行急行 ちくま 間もなく大阪駅に)(羽曳野市立図書館の蔵書より)

(夜行寝台急行 やまと 湊町駅に到着)(羽曳野図書館の蔵書より)

東京駅から関西線経由で湊町駅までこんな夜行寝台も

昭和の時代にはおましたんでっせ。

鉄ちゃん爺やが最初に勤務したのが、この駅の近くでした。

線路を跨ぐ陸橋から撮影した画像で、後方に見える貨物列車は

鉄ちゃん爺やが、まだ独身時代に車扱いの荷受けの指導を受けた

想い出の場所で、現在はJR難波駅と名前が変ってますけど。

勿論、貨物駅は現在では廃止となりJR難波駅も地下ホームへ。

ディゼル機関車がけん引しているので昭和45年頃の写真かも?

鉄ちゃん爺やが駐在してた頃はSLのC57がけん引していたはず。

(変な乗車券) (昭和53年の手書き 茅野駅発行)

長野県の茅野駅から東京の三鷹駅を経由して東海道本線で

大阪駅まで遠回りしているようで、記憶がないんだけど。

昭和53年8月12日 旅行をしたんだろうとは想像するが

アルバムをめくってみるが、それらしき画像もなし。

社用での出張は長野県など一度もなかったはず。

「まだ青春18きっぷ」は始まってなかったように記憶。

三鷹駅から先は東京都内へ入るようになっている感じ。

「チャレンジ20000km」が始まったのも昭和55年から?

そもそも中央本線の茅野駅など息子がまだ1歳ぐらいの夏に

昭和44年でした、白樺湖から名古屋経由で帰ったことが一回。

次は10年ぐらい前に「諏訪の御柱祭り」の際にも1泊。

鉄ちゃん爺やの記憶から忘れ去られた「きっぷ」なんですよ。

(マルス301から印字された 往復乗車券)(平成15年8月)

千葉市内へ向かう際に四駅先の「誉田駅」まで往復で買えば

片道の料金が1割引きになるというケースですね。

行きたい千葉市駅では601kmに達しませんから割引の適用外。

埼玉県に単身赴任中も戸田駅では601kmに満たないので

大阪から東北本線の久喜駅まで往復で買えば割引の対象でしたかな。

(マル501から印字された 青春18きっぷ) (平成21年に使用分)

昨年に「マルス505」の新型に入れ替えられたと聞いてまぁ。

昭和35年に「マルス1」でスタートした際は本体が東京駅に置かれ

上野駅・新宿駅・渋谷駅など10駅に端末が有っただけだったとか。

指定できる列車も「こだま」「つばめ」の4往復の特急2300席

15日間の予約しか出来なかったそうですわ。

昔も現在もコンピューター本体は日立製作所の大型のようですね。

現在は東京の国立市の鉄道情報センター(JRシステム)に本体が

全国のJRの主な駅や旅行会社の端末総数は約1万台とか言われてますかな。

今日はこれで中断します。

続きは次回にしますんでご免なさい!

ほな~ さいなら~♪