2022年NHKの大河ドラマは「鎌倉殿の13人」だそうでんな。

鎌倉殿のご先祖さんの地を散策してみまひょ。

我が街の一番南の端に羽曳野市壷井という地名がおますんや。

今から約1000年前の西暦1020年(寛仁4年)京の都から

源頼信(みなもとよりのぶ)と呼ばれる武将が、ここに移り住んだとか。

世は藤原道長とその子藤原頼通・親子の全盛期の頃でおました。

源頼信は三男坊で京の都では長兄の頼光や次兄の頼親には勝てないと

摂関家のボディガード役を諦めて軍事貴族へ道を求めたようでんな。

(河内源氏発祥の地 壷井の里)

長兄・源頼光の家系を摂津源氏と呼び現在の兵庫県川西市の多田庄を

次兄・源頼親の家系を大和源氏と呼び現在の奈良県に本拠を

三男・源頼信の家系は河内源氏と呼び現在の大阪府羽曳野市に本拠を

嫡流の摂津源氏は藤原摂関家に接近しすぎたようで、院政時代と

平家の台頭で貴族社会から脱落する形となりましたんや。

傍流から源頼政が出てますがこの方も以仁王の旗揚げに参加して戦死。

次兄の大和源氏は興福寺や東大寺と争いを起こして土佐の国に配流

歴史の舞台から消えてしまったようですわ。

(河内源氏の系図)

源頼信が甲斐守として赴任中に下総(現在の千葉県)で平忠常が反乱を起こし

平家の本流で平将門を討った平貞盛の曽孫である平直方が追討に向かうことに。

3年が経っても反乱を平定できず、朝廷は源頼信を代わりに向かわせたとか。

平忠常は長い戦に疲れたのか、戦わずに源頼信に降伏し一瞬にして鎮圧に成功。

これが西暦1031年のことで源頼信の名声が関東に広まる結果になったとも。

当時は平直方も源頼信も同格の在京軍事貴族だったようですわ。

平直方は源頼信・頼義親子の素晴らしい武勇を見て身内に加わることに。

平直方は源頼信の息子である源頼義に娘を嫁がせることにしたんだって。

自分の領地である鎌倉の大蔵の土地を婿殿に持参金として差し出したとか。

鎌倉がこの後に源氏の本拠地になるのは、これが要因となりますんや。

(源頼義の墓) (羽曳野市の通法寺跡)

河内源氏の二代目に当たる源頼義は平直方の娘との婚姻により

源義家・源義綱・源義光の三人の男子に恵まれたようですわ。

石清水八幡宮で元服したのが「八幡太郎義家」

賀茂神社で元服したのが次男「賀茂の次郎義綱」

新羅明神で元服したのが三男「新羅三郎義光」

(通法寺跡の山門)

(通法寺の絵図) (江戸時代の絵図)

源頼義が河内源氏の菩提寺として建立し江戸時代までは立派な

寺院だったようですが、明治の廃仏毀釈で山門を残すのみに。

西暦1051年には源頼義と嫡男・源義家は「前九年の役」で

東北に向かい、苦戦しながらも安倍一族を討伐に成功したようでんな。

この戦いに夏場で喉の渇きで苦しむ軍勢を見た源頼義は弓を掲げて

八幡大菩薩に祈りを込めて岩を突いた処、清水が湧き出したとか。

凱旋した際に、この清水を壺に汲んで河内の里に戻った後に

井戸の底に埋めたのが現在の地名となる「壷井」の地名だとも。

それまで香炉峰の館と呼んでいたのを河内の国・壷井村と定めたとか。

(壷井八幡宮の 石段)

(壷井八幡宮の 説明板)

(壷井八幡宮の 拝殿) (羽曳野市壷井)

壷井八幡宮は南北長時代の戦火で焼失し江戸時代の元禄期に

徳川綱吉が柳沢吉保に命じて再建させた拝殿だそうです。

徳川家が河内源氏の一族だと称していたのは疑問でっけどね。

源頼義は壷井八幡宮と共に鎌倉の地にも鶴岡若宮を勧請したそうですわ。

鶴岡若宮が現在は鶴ケ岡八幡宮と名前も変わって鎮座していますかな。

先程の通法寺の辰巳の方角に源頼信と源義家の墓がおますんや。

(源頼信・源義家の墓所)

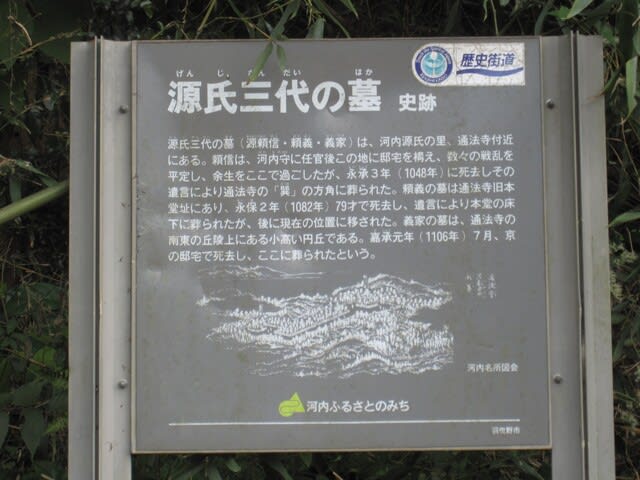

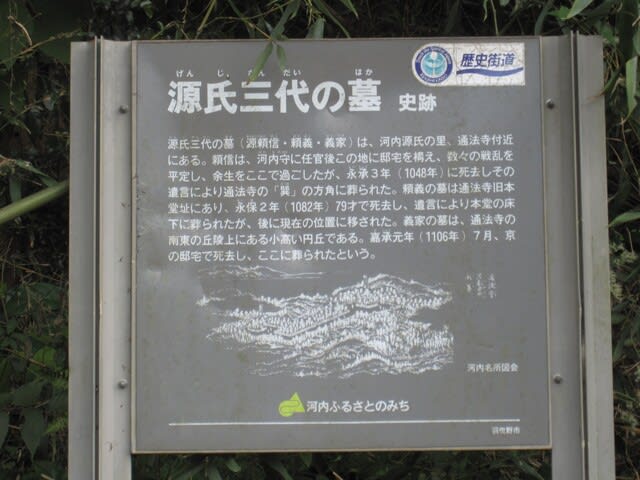

(源氏三代の墓 説明板)

周りを竹やぶで囲まれた小高い丘の上に安置されてますんや。

10年ぐらい前に写した画像なので変わっていたらご免なさいね。

(源義家の墓)

河内源氏は三代目の源義家の時代に最高の活躍を迎えたようでんな。

後に源頼朝が関東の豪族に迎られるのも八幡太郎義家の功績かも。

(源義家・陸奥守として赴任中の和歌碑) (壷井八幡宮の境内にて)

西暦1083年の「後三年の役」は清原氏の内部の争いと見なされて

源義家は参加した関東の武将に自費で賄わなければならなかったとか。

名声は日本中に広がりましたが院政を司る白河法皇や朝廷は源氏の勢力を

内部からけん制する方針になり、次弟の源義綱と戦いになることも?

源義家死後(西暦1106年以降)は嫡男の義親が謀反の疑いで斬殺となり

一族は関東へ散らばるようになり河内源氏は衰退に向かくことになりまぁ。

源義家の弟・源義光の子供たちは武田氏・小笠原氏・佐竹氏・平賀氏などの一族に。

源義家の三男義国の子供たちは足利氏・新田氏・山名氏・里見氏へと。

都に残った源為義は保元の乱(1056年)で息子の手により斬殺に。

最後に残った源義朝も平治の乱(1059年)に敗れて敗走中に

尾張の国の知多半島で家臣の裏切りにより斬殺されていますね。

源義朝の三男である源頼朝だけが平清盛の後妻の願いで死を免れ伊豆へ

ここからは、NHK大河ドラマの「鎌倉殿の13人」にお任せしまひょ。

「佐殿=すけどの」と呼ばれているのは平治の乱の際に急いで任官した

「右兵衛權佐=うひょうえごんのすけ」という官職名が由来なんでっせ。

既に伊豆に配流となり官職は没収されてますが都から訪れた貴族の御曹司

母親が熱田の大宮司藤原季範の娘なので嫡流とされお神輿に載せられた感じ。

兄二人は母親の出生が低いのでと言われているが当時はそんな説は無いかも。

武勇に優れていれば一族の棟梁になれる時代だし源頼朝は当時は12歳前後。

長兄の源義平などは「悪源太義平」と呼ばれるほどの武将だったはず。

清和源氏と称したり河内源氏と称することが以後は源氏の嫡流を誇ることに。

源頼朝は八幡太郎義家から見れば孫の孫なので玄孫となりますかな。

(壷井権現社の拝殿)

壷井八幡宮の西側に源義家の五男が河内源氏の一族を祀るため建立。

お寺か神社か写真では区別のできないような建物に見えまっけど。

この建物も徳川綱吉の命で柳沢吉保が再建したとされてますんや。

ほな~ これで今日はおしまいに さいなら~♪

鎌倉殿のご先祖さんの地を散策してみまひょ。

我が街の一番南の端に羽曳野市壷井という地名がおますんや。

今から約1000年前の西暦1020年(寛仁4年)京の都から

源頼信(みなもとよりのぶ)と呼ばれる武将が、ここに移り住んだとか。

世は藤原道長とその子藤原頼通・親子の全盛期の頃でおました。

源頼信は三男坊で京の都では長兄の頼光や次兄の頼親には勝てないと

摂関家のボディガード役を諦めて軍事貴族へ道を求めたようでんな。

(河内源氏発祥の地 壷井の里)

長兄・源頼光の家系を摂津源氏と呼び現在の兵庫県川西市の多田庄を

次兄・源頼親の家系を大和源氏と呼び現在の奈良県に本拠を

三男・源頼信の家系は河内源氏と呼び現在の大阪府羽曳野市に本拠を

嫡流の摂津源氏は藤原摂関家に接近しすぎたようで、院政時代と

平家の台頭で貴族社会から脱落する形となりましたんや。

傍流から源頼政が出てますがこの方も以仁王の旗揚げに参加して戦死。

次兄の大和源氏は興福寺や東大寺と争いを起こして土佐の国に配流

歴史の舞台から消えてしまったようですわ。

(河内源氏の系図)

源頼信が甲斐守として赴任中に下総(現在の千葉県)で平忠常が反乱を起こし

平家の本流で平将門を討った平貞盛の曽孫である平直方が追討に向かうことに。

3年が経っても反乱を平定できず、朝廷は源頼信を代わりに向かわせたとか。

平忠常は長い戦に疲れたのか、戦わずに源頼信に降伏し一瞬にして鎮圧に成功。

これが西暦1031年のことで源頼信の名声が関東に広まる結果になったとも。

当時は平直方も源頼信も同格の在京軍事貴族だったようですわ。

平直方は源頼信・頼義親子の素晴らしい武勇を見て身内に加わることに。

平直方は源頼信の息子である源頼義に娘を嫁がせることにしたんだって。

自分の領地である鎌倉の大蔵の土地を婿殿に持参金として差し出したとか。

鎌倉がこの後に源氏の本拠地になるのは、これが要因となりますんや。

(源頼義の墓) (羽曳野市の通法寺跡)

河内源氏の二代目に当たる源頼義は平直方の娘との婚姻により

源義家・源義綱・源義光の三人の男子に恵まれたようですわ。

石清水八幡宮で元服したのが「八幡太郎義家」

賀茂神社で元服したのが次男「賀茂の次郎義綱」

新羅明神で元服したのが三男「新羅三郎義光」

(通法寺跡の山門)

(通法寺の絵図) (江戸時代の絵図)

源頼義が河内源氏の菩提寺として建立し江戸時代までは立派な

寺院だったようですが、明治の廃仏毀釈で山門を残すのみに。

西暦1051年には源頼義と嫡男・源義家は「前九年の役」で

東北に向かい、苦戦しながらも安倍一族を討伐に成功したようでんな。

この戦いに夏場で喉の渇きで苦しむ軍勢を見た源頼義は弓を掲げて

八幡大菩薩に祈りを込めて岩を突いた処、清水が湧き出したとか。

凱旋した際に、この清水を壺に汲んで河内の里に戻った後に

井戸の底に埋めたのが現在の地名となる「壷井」の地名だとも。

それまで香炉峰の館と呼んでいたのを河内の国・壷井村と定めたとか。

(壷井八幡宮の 石段)

(壷井八幡宮の 説明板)

(壷井八幡宮の 拝殿) (羽曳野市壷井)

壷井八幡宮は南北長時代の戦火で焼失し江戸時代の元禄期に

徳川綱吉が柳沢吉保に命じて再建させた拝殿だそうです。

徳川家が河内源氏の一族だと称していたのは疑問でっけどね。

源頼義は壷井八幡宮と共に鎌倉の地にも鶴岡若宮を勧請したそうですわ。

鶴岡若宮が現在は鶴ケ岡八幡宮と名前も変わって鎮座していますかな。

先程の通法寺の辰巳の方角に源頼信と源義家の墓がおますんや。

(源頼信・源義家の墓所)

(源氏三代の墓 説明板)

周りを竹やぶで囲まれた小高い丘の上に安置されてますんや。

10年ぐらい前に写した画像なので変わっていたらご免なさいね。

(源義家の墓)

河内源氏は三代目の源義家の時代に最高の活躍を迎えたようでんな。

後に源頼朝が関東の豪族に迎られるのも八幡太郎義家の功績かも。

(源義家・陸奥守として赴任中の和歌碑) (壷井八幡宮の境内にて)

西暦1083年の「後三年の役」は清原氏の内部の争いと見なされて

源義家は参加した関東の武将に自費で賄わなければならなかったとか。

名声は日本中に広がりましたが院政を司る白河法皇や朝廷は源氏の勢力を

内部からけん制する方針になり、次弟の源義綱と戦いになることも?

源義家死後(西暦1106年以降)は嫡男の義親が謀反の疑いで斬殺となり

一族は関東へ散らばるようになり河内源氏は衰退に向かくことになりまぁ。

源義家の弟・源義光の子供たちは武田氏・小笠原氏・佐竹氏・平賀氏などの一族に。

源義家の三男義国の子供たちは足利氏・新田氏・山名氏・里見氏へと。

都に残った源為義は保元の乱(1056年)で息子の手により斬殺に。

最後に残った源義朝も平治の乱(1059年)に敗れて敗走中に

尾張の国の知多半島で家臣の裏切りにより斬殺されていますね。

源義朝の三男である源頼朝だけが平清盛の後妻の願いで死を免れ伊豆へ

ここからは、NHK大河ドラマの「鎌倉殿の13人」にお任せしまひょ。

「佐殿=すけどの」と呼ばれているのは平治の乱の際に急いで任官した

「右兵衛權佐=うひょうえごんのすけ」という官職名が由来なんでっせ。

既に伊豆に配流となり官職は没収されてますが都から訪れた貴族の御曹司

母親が熱田の大宮司藤原季範の娘なので嫡流とされお神輿に載せられた感じ。

兄二人は母親の出生が低いのでと言われているが当時はそんな説は無いかも。

武勇に優れていれば一族の棟梁になれる時代だし源頼朝は当時は12歳前後。

長兄の源義平などは「悪源太義平」と呼ばれるほどの武将だったはず。

清和源氏と称したり河内源氏と称することが以後は源氏の嫡流を誇ることに。

源頼朝は八幡太郎義家から見れば孫の孫なので玄孫となりますかな。

(壷井権現社の拝殿)

壷井八幡宮の西側に源義家の五男が河内源氏の一族を祀るため建立。

お寺か神社か写真では区別のできないような建物に見えまっけど。

この建物も徳川綱吉の命で柳沢吉保が再建したとされてますんや。

ほな~ これで今日はおしまいに さいなら~♪

河内源氏の祖ですか~河内から

関東地方へ行ったのですね。歴史

面白いですね。

頼義や義家はやはり前9年や後三年の役。

どうしても舞台が東北になってしまう。

義朝や弓の為朝だと京都。

それ以降だと伊豆や鎌倉。

ルーツの河内はどうしても見過ごされてしまいますね。

コメントありがとうございます。

河内源氏の里を訪れたことだと思います。

でも~ 電車の駅よりは少し遠いので

車での訪問となるんでしょうかね。

私は地元なので自転車で訪れますけど。

もっと紹介されてもと考えますけどね。

我が街もPR不足なんでしょうね。