■ 2016年4月12日

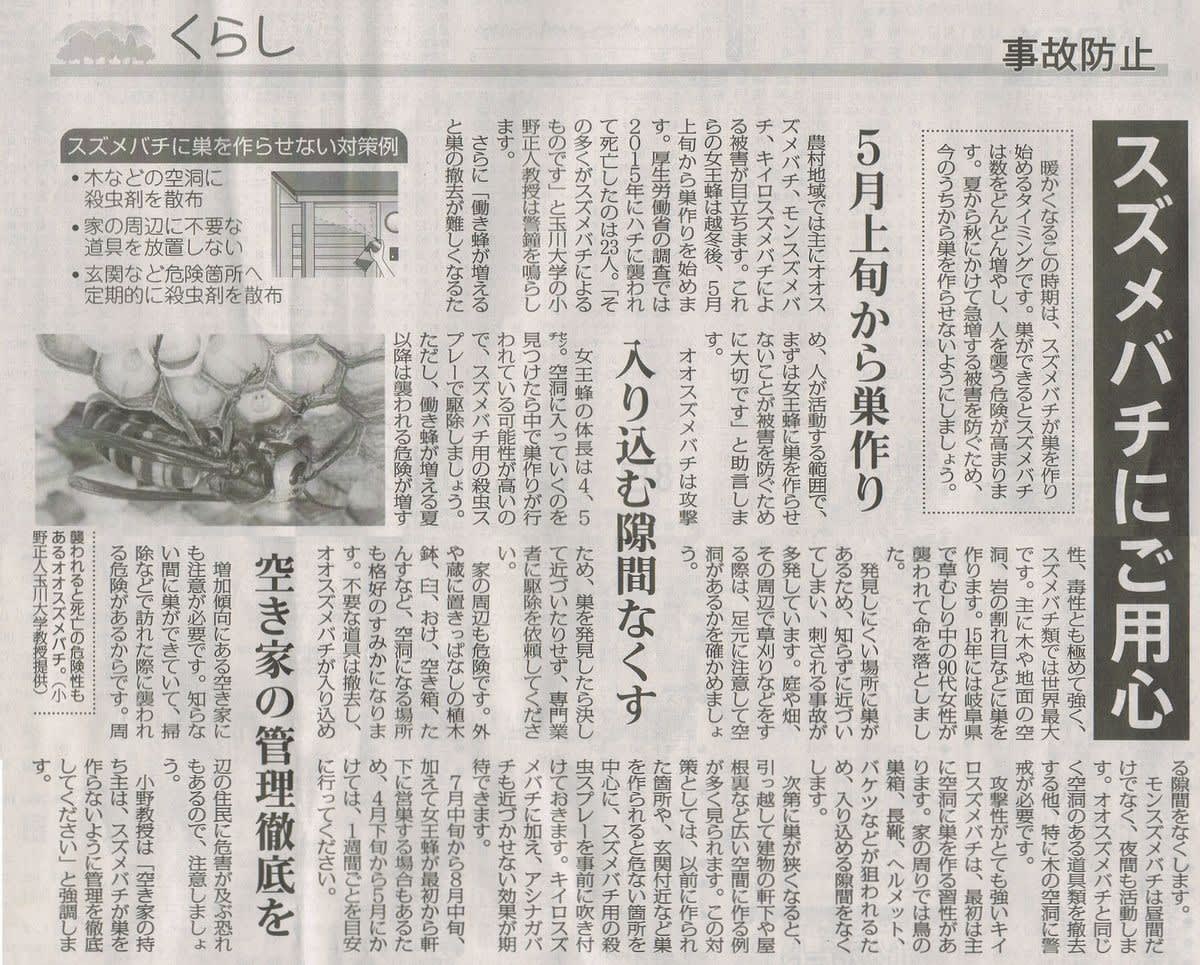

この辺りでは「あまこ」というが、「アリマキ」のこと。

灰を振ったように、びっしりと着いている。

これをガムテープで引っ付けて捕ること1時間以上。(-_-;)

↓ これは カリフローレだが、F1ジェットドームや晩抽プチヒリにも

少し着いていたのでガムテープで吸着捕獲した。

↑ この隣にあるカーボロネロの新芽に着いているあまこを、

前に見ていたのを放置したのが悪かったのかも?

隣の畝に移動したようだ。

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

イワタニ(IWATANI)CB-TC-BZ(カセットガス式 カセットガストーチバーナー)を使用し、

新芽に着いたあまこを燃やしてみた。(^^ゞ

相当な荒療治だが、菜花ももう食べたいだけ食べたし、

この株がダメにならなければそれで良しとしようか。

これからの、他の野菜には出来ない。

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

( 写真をクリックすると拡大画像になります )

「アリマキ」という虫は、草花の花や茎にびっしりと群れを成してとりついている

透き通るような薄い緑色をした小さな虫。

このアリマキは、基本的には雌しか存在せず、誰の助けも借りずに自力で子どもを作り産み、

生まれた子どもは全て雌で、雌だけで世代を紡いでいく。

その子どもは、卵ではなく哺乳類のように「できあがった形」で産まれ、

自らのクローンを自らの力によって作り出すことで世代を紡ぎ続けている。

そんなアリマキにも、一年に一度だけ繁殖の仕組みを変える時期が訪れる。

冬に向かって気温が低下し始める頃、アリマキの母は雄を産み出し、

そのオスは、秋が終わるまでにできるだけ多くの雌と交尾をし、

作り出された受精卵は、草木の隙間やコケの下などの安全な場所に産み付けられ、

厳しい冬をくぐり抜けて春を迎え、孵化する。

この秋に産み出す雄を見つけて捕獲しないと、我が家のあまこ(アマキリ)は

永遠に世代を紡いでいくことだろう。(-_-;)