いよいよ紅葉のシーズンを迎えたが、数年前に紅葉の東福寺を訪ねて感動

した。

朝早くに名古屋を出て、予約してあった駐車場に車を止め東福寺へ歩いた。

朝一番に境内に入ったので始めは空いていたが、その内、超混雑となった。

懸崖に聳える板敷きの通天橋からの眺めは絶景であった。境内のモミジ(

通天モミジ、2000本)は綺麗に紅葉しており、混雑の中ではあったが、紅葉

観賞に満足した。 (写真はH20年11月上旬の撮影)

<解説>

1.東福寺(京都市、東山区本町15丁目778番地)は・・・、

摂政・九条道家は、1236年高さ5丈(15m)の大きな釈迦像を安置する

大寺院を建てるため、奈良の東大寺、興福寺から一時ずつ取って「

東福寺」とした。建設工事は1239年から始められ、1255年に完成する。

(現在、本尊釈迦像は焼失)法堂は1273の完成である。開山は唐から

1241年に帰った円爾を迎えて行われた。

寺名は、慧日山(エニチサン)東福寺である。臨済宗東福寺派、臨済宗大本山

で京都五山の一つ(4/5)である。国宝は三門、他。重要文化財多数。

2.通天モミジとは

開山の聖一国師が1241年、中国の宋から持ち帰ったモミジで唐楓(トウカエデ)

である。葉先が3つに分かれ黄金色に染まる特徴がある(ミツバモミジ

とも言われる)。境内の紅葉はイロハモミジ、ヤマモミジ、ミツバモミジ

で構成されているようだ。

3.開山の僧、円爾とは

聖一国師・円爾弁円(エンニベンエン)は鎌倉時代の臨済宗の僧である。

1202年に駿河栃沢に生まれ、久能山で修行し、1235年に宋へ渡航して

径山万寿寺の僧・無準師範(ブジュンシハン)に学び(師匠の方を受け継ぐ)、

1241年日本へ帰国した。九条道家に迎えられ、東福寺を開山した。

晩年、駿河に戻り、宋から持ち帰った茶を植えさせ、静岡茶(本山茶)

の始祖と言われる。没後、1311年に花園天皇から聖一国師の号が贈ら

れた。

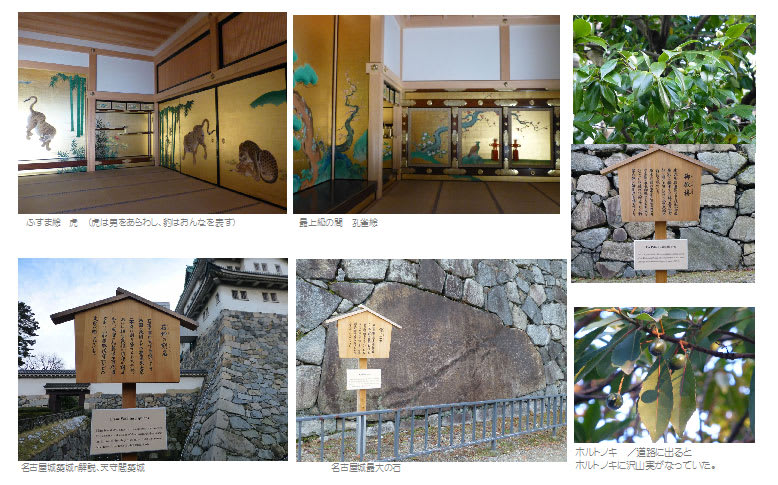

<個別写真> クリックすると拡大します。

以上です。