(前回『浮世の画家』から続く)

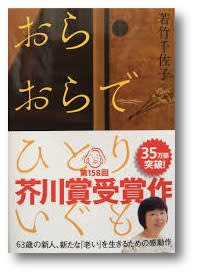

桃子さんの方は、「自分とは何か」を徹底的に追求する。老後はそのための時間と言う感じ。図書館でノートに書き写した人類誕生史だって自分史にしっかり引き込む。亡き夫とのなれそめや暮らし、子どもたちとの関係、人生指針のばっちゃん、いちいち自問自答で解説し自分を納得させる。この理屈っぽさ、素直さ、率直さ、行動力が『おらおらでひどり いぐも』を導く。『浮世の画家』の方は終始一貫理屈っぽさ漂う。読みやすいがその分、作者の巧妙な企て感じる。間接話法で、「私は私自身の責任で人生を全うする。色々あったが」なんだなあと最後の最後に思う。そこは桃子さんと一脈通じる人生の肯定。だから最後まで読み通せる。

ママヨさんは、「(おらおらで~は、)読んで元気が出る、一人になっても自分を励ます生き方や家族の血がちゃんと引き継がれていくのも嬉しい。(同年齢の友人が)バイブルにすると言っていた」と感想。ちなみにカズオ・イシグロ作品は「分かるようで分からない」と言う。波風氏は今まで、男性作家側の「老後」を読んできた。桃子さんを読み、男も女も老後の淋しさは同じでも、それまでの日々(仕事の満足感含む暮らし方)が、残りの人生を支えるのだと思った。今日の言葉:老後は急に始まらない。

公式裏ブログを「竹の子ご飯」で同時更新しました  ママヨさんはエプロン作り、波風氏は小屋と家周辺の片付け仕事。寝起き時間が2~3時間づれていても、3食一緒がリズムになる暮らし方。老後はだいたいこんなもの?

ママヨさんはエプロン作り、波風氏は小屋と家周辺の片付け仕事。寝起き時間が2~3時間づれていても、3食一緒がリズムになる暮らし方。老後はだいたいこんなもの? 大画面で見る3本の映画予定。こういうのが楽しみになる隠居生活。

大画面で見る3本の映画予定。こういうのが楽しみになる隠居生活。

ママヨさんはエプロン作り、波風氏は小屋と家周辺の片付け仕事。寝起き時間が2~3時間づれていても、3食一緒がリズムになる暮らし方。老後はだいたいこんなもの?

ママヨさんはエプロン作り、波風氏は小屋と家周辺の片付け仕事。寝起き時間が2~3時間づれていても、3食一緒がリズムになる暮らし方。老後はだいたいこんなもの? 大画面で見る3本の映画予定。こういうのが楽しみになる隠居生活。

大画面で見る3本の映画予定。こういうのが楽しみになる隠居生活。