文房四宝というのは、「筆墨紙硯」のことを言うのだそうです。もともとは中国の言葉だそうですが、皇帝が珍重したような高級品はともかくとして、昔は文房具の中心だったのでしょう。そういえば、小・中学校の書道の時間に使った筆や墨、硯、半紙などが、多くの家庭に残っていることでしょうが、さてそれを使う機会があるかというと、まず「ない」のでは。

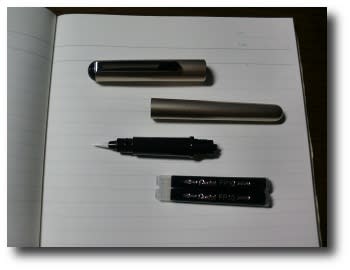

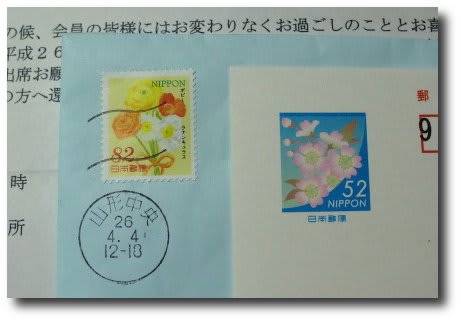

毛筆で書き物をする機会と言えば、おそらくは冠婚葬祭の際のお祝いや香典、何かの折に寸志を包むくらいだという方が多いのではないかと思います。それも、おそらくは筆ペンでささっと書くだけで、わざわざ硯を出し、墨をすって筆で書くという機会はごく少ないのではないか。趣味として書道をたしなむ方はともかく、一般人にとっては筆ペンがあれば足りるのかもしれません。明治の文明開化で鉛筆や万年筆などの筆記具とノートが導入され、普及していくにつれて、「文房四宝」の日常生活におけるウエイトは漸減していったのでしょうが、筆ペンは日常生活から「文房四宝」を駆逐する最後のダメ押しだったと言えるのかもしれません。

明るい窓の下で文机に座り、硯箱を開けて墨をすり、筆で書き物をするというイメージには多少の憧れを覚えますが、現実にはディスプレイの前でキーボードをたたき、レーザープリンタで出力するというのが実状です。もしかすると、お寺の過去帳もパソコンで管理するという時代が、そう遠くない未来なのかもしれません。でもなあ、和尚さんがスマートフォンで戒名を検索する図を想像すると、あまりありがた味はないなあ(^o^;)>poripori

毛筆で書き物をする機会と言えば、おそらくは冠婚葬祭の際のお祝いや香典、何かの折に寸志を包むくらいだという方が多いのではないかと思います。それも、おそらくは筆ペンでささっと書くだけで、わざわざ硯を出し、墨をすって筆で書くという機会はごく少ないのではないか。趣味として書道をたしなむ方はともかく、一般人にとっては筆ペンがあれば足りるのかもしれません。明治の文明開化で鉛筆や万年筆などの筆記具とノートが導入され、普及していくにつれて、「文房四宝」の日常生活におけるウエイトは漸減していったのでしょうが、筆ペンは日常生活から「文房四宝」を駆逐する最後のダメ押しだったと言えるのかもしれません。

明るい窓の下で文机に座り、硯箱を開けて墨をすり、筆で書き物をするというイメージには多少の憧れを覚えますが、現実にはディスプレイの前でキーボードをたたき、レーザープリンタで出力するというのが実状です。もしかすると、お寺の過去帳もパソコンで管理するという時代が、そう遠くない未来なのかもしれません。でもなあ、和尚さんがスマートフォンで戒名を検索する図を想像すると、あまりありがた味はないなあ(^o^;)>poripori