「泉橋酒造」

泉橋酒造株式会社(いずみばし しゅぞう)は、神奈川県海老名市にある酒造会社。「いづみ橋」など日本酒を中心に、リキュール、味噌、醤油、甘酒、そして、粕取り焼酎を製造し、酒米や酒器も販売している。

創業は江戸幕末の1857年(安政4年)。現在は酒蔵見学ツアーを受け入れており、敷地内には江戸時代からの土蔵を改装した、交流施設を兼ねる直営店「酒友館」がある。またJR海老名駅近くではレストラン「蔵元佳肴 いづみ橋」も運営している。

概要

「酒造りは米作りから」の信念のもと、酒米作りから精米・醸造まで一貫して行う栽培醸造蔵®。酒米を育てる水田は自社隣接地(海老名市内)や、同じ相模川流域の座間市、相模原市にある。栽培は自社社員(栽培醸造部)のほか、契約農家で組織する「さがみ酒米研究会」による。自社社員の栽培する圃場面積は約8ヘクタール(2018年)、研究会の栽培する面積は約38ヘクタール。。

主な栽培品種は、神奈川県の産地品種銘柄の「山田錦」「楽風舞」と他3品種。地元栽培米は使用する原料米のおおよそ9割になる。

日本酒は手造りを主にし、米と米麹のみを原料とする純米酒(純米大吟醸、純米吟醸を含む)のみを仕込む。また、製品の半分は生酛造りを行う。

近年は同じく日本の伝統的発酵食品である「米麹みそ」「醤油」や、地元産の梅やイチゴなどを使った純米酒仕込みのリキュールも製造している。

蔵のシンボルマークは、減農薬栽培の象徴であり、秋になると自社の田圃周辺を飛び交う「赤とんぼ」を使用。

2016年より「田んぼからテーブルまで」をコンセプトに海老名駅西口に直営レストラン「蔵元佳肴 いづみ橋」を展開している。

2020年より麹を使った甘酒(ノンアルコール、製品名:糀だるま)や粕取り焼酎「あまくことなく」の製造を開始した。

「栽培醸造蔵」は泉橋酒造の登録商標である。登録番号5931100。

銘柄名の由来

昭和10年代の土地改良まで泉橋酒造の裏手を流れていた「泉川」と屋号の「橋場」を組み合わせ「泉川+橋場=泉橋」となる。

沿革

1857年(江戸・安政4年) 現在も酒蔵がある相模国高座郡下今泉村で、初代・橋場友八が「橋場酒造店」を創業。

1943年(昭和18年) 戦争による企業整備令により休業。

1956年(昭和31年)12月 - 4代目・橋場友八が酒蔵を再開。社名を「泉橋酒造株式会社」とする。

1969年(昭和44年)仕込み蔵を新築する。

1996年(平成8年) 土蔵を「酒蔵SHOP・酒友館」に改装。橋場家の保有する圃場で酒米の栽培を始める。第1回田植え・稲刈りイベントを行う。

1997年(平成9年)さがみ酒米研究会を発足し、地元の米生産農家との酒米栽培を開始する。

1999年(平成11年)5代目・橋場英昭が神奈川県酒造組合長になる(2014年まで)

2000年(平成12年)酒米栽培から醸造まで一貫生産する「ドメーヌ宣言」を行う。

2003年(平成15年)「とんぼラベル」シリーズの初リリースを行う。

2005年(平成17年)「梅酒(リキュール)」の製造を始める。「夏やご」の初リリース。

2006年(平成18年)精米を委託精米から自社精米に変更し、酒米栽培から精米・醸造まで一貫生産体制となる。

2007年(平成19年)製造する日本酒をすべてを「純米酒」とする。

2008年(平成20年)6代目・橋場友一が代表取締役社長になる。「米麹みそ」の製造を始める。

2009年(平成21年)株式会社の農業参入が可能となったことを受けて、泉橋酒造として酒米栽培を開始する。

2010年(平成22年)神奈川県より優良工場表彰を受ける。

2013年(平成25年)南部杜氏・小原彦人氏の退社により、社員での酒造り体制に移行する。

2014年(平成26年)実需者として醸造用玄米「山田錦」を神奈川県の産地品種銘柄に登録してもらう。会長・橋場英昭が秋の藍綬褒章を受章する。

2015年(平成27年)経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定される。

2016年(平成28年)JR海老名駅近くで直営レストラン「蔵元佳肴いづみ橋」を始める。

2017年(平成29年)農地保有適格法人となる。

2018年(平成30年)実需者として醸造用玄米「楽風舞」を神奈川県の産地品種銘柄に登録してもらう。

2020年(令和2年)「麹甘酒」及び「粕取り焼酎」の製造を開始。

2022年(令和4年)実需者として醸造用玄米「雄町」を神奈川県の産地品種銘柄に登録してもらう。

泉橋酒造株式会社 神奈川県海老名市下今泉5-5-1

*Wikipedia より

代表銘柄

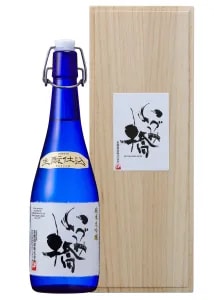

特選 純米大吟醸 生酛仕込 いづみ橋(桐箱入り)

自社栽培の山田錦を使った最高精米の純米大吟醸酒。甘みと旨みが口の中を上品に広がる味わい。

酵母には日本醸造協会の9号酵母を使用し、また、仕込みには伝統の生酛造りを採用。

爽やかな生酛仕込みならではの味わいときれいな旨味が素晴らしいバランスとなっています。ぬる燗にすると最高です。

◆ 香り ◆

メロンや青りんご、さくらのような爽やかな香り。ミネラルの香り。オリーブのような落ち着いた香りも感じられる。

◆ 味わい ◆

滑らかな口当たり、優しい甘味と酸味、心地よい苦みと旨みが口に広がる。

特定名称 純米大吟醸酒

精米歩合 40%

アルコール度数 16%

使用米 神奈川県海老名市産 山田錦100%

おすすめ温度 10~15