〈リバイバル・アーカイブス〉2021.7.5.~7.19.

原本:2015年8月7日

粟(あわ)ケ池

大阪狭山市の狭山池とともに、南北400m、東西150m、6.6haの南河内有数の人工の大きな溜池です。

水源は、7.3km上流の石川の水を荒前井堰から、また途中4.8kmの地点で深溝(ふこうど)井堰より取水し、上流の村々を潤しながら、石川流域に発達した河岸段丘の比高差をうまく利用して流れてきます。

記紀の記載内容からは、仁徳・推古天皇にその起源を当てる説があります。

「丸邇(わに)池」―『古事記』仁徳天皇13年(325)条、「和珥(わに)池」―『日本書紀』推古天皇21年(611)11条での記載で、粟ケ池の記載ではなく、わに池として記載されています。

富田林市史 第1巻によると、『富田林市の和珥池は現在、粟ケ池とよばれているが、そのすぐ西に鎮座する美具久留御魂(みぐくるみたま)神社が別名を和爾(わに)神社と称することは、この神社の神が水をつかさどる神である点からみて、水との関係の深さがあらわれており、注目される。』とあります。粟ケ池が「わに池」であるとすれば、記紀の記載ではその起源はそこまでさかのぼれることになります。

なお、現在発掘された周辺の考古学資料(中野北遺跡・宮町遺跡・谷川遺跡)からは、ほぼ奈良時代成立と特定できるようです。いずれにしても古代には成立していた溜池といえると思われます。

喜志地区の掛稲

田んぼには、カエルやザリガニなどが多く、それを捕食する鳥が集まります。

(画像をクリックしますと、拡大します。)

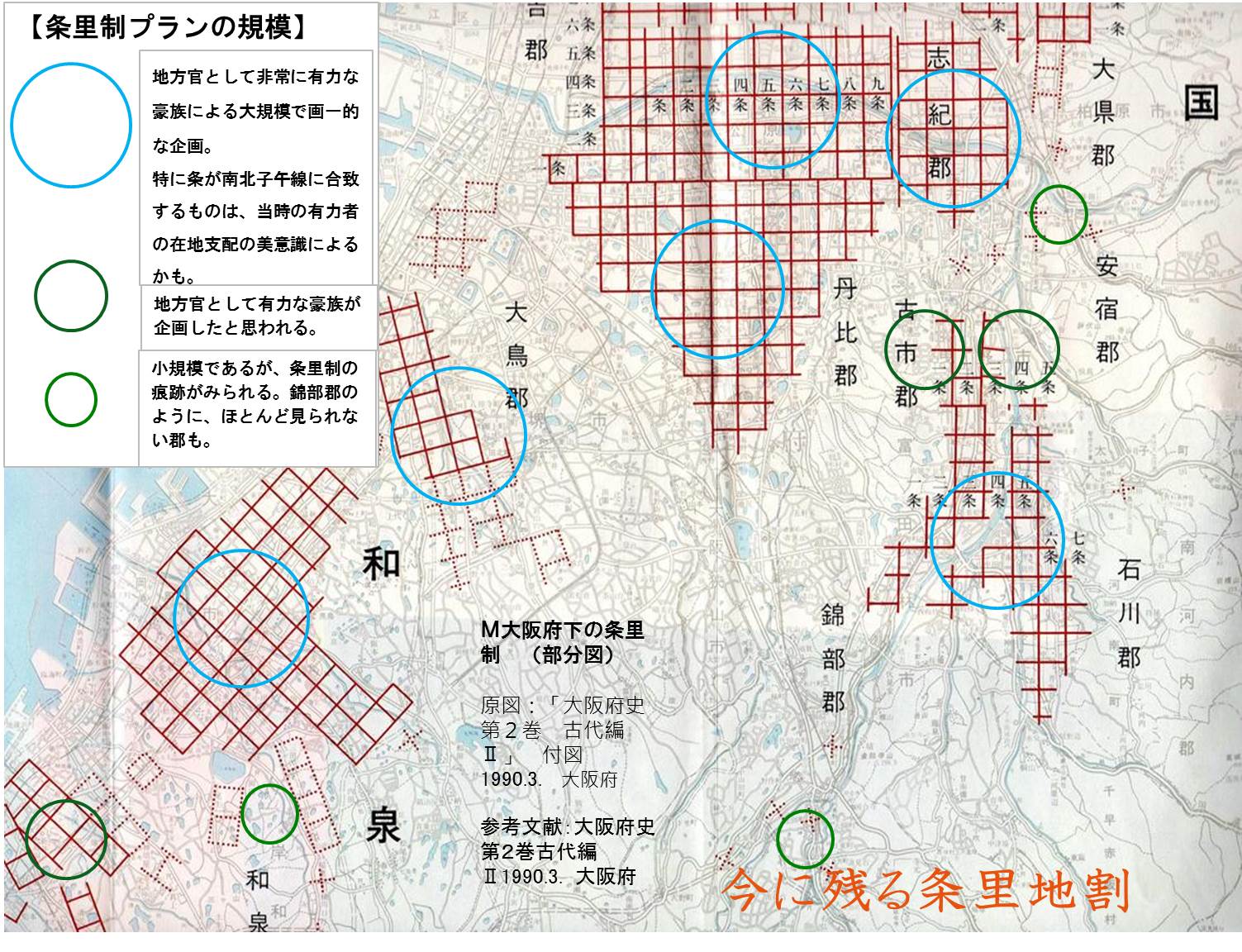

条里制が郡単位で施行されますが、郡により大きな違いが見られます。施行された面積もさることながら、地形に沿った形で条里地割が敷かれた地区と条坊制にならって「正方位条里」が敷かれたところもあります。

(画像をクリックしますと、拡大します。)

喜志地区をはじめとする、石川郡エリアでは、広い範囲に渡り、画一的な「正方位条里地割」がみられます。

条里が意図的に正方位を示すよう施行され、石川を挟んで右岸/左岸でラインがずれないよう土木工事が行われています。

自然の土地の高低を克服して、田んぼに水を張るため水準を合わせて作ることは、他地域の自然に合わせて施工するよりずっと高度な技術力と労力がかかったと思われます。

(画像をクリックしますと、拡大します。)

施行者である地方官、在地の豪族の力の見せどころであり、この石川郡エリアは相当有力な豪族がいたと考えられます。しかも、川や丘陵をはさんだ複雑な地形に規則正しい正方位条里地割を画一的に広い範囲に渡り施行していることから、同一人物が比較的短時間に造り上げたと考えられます。

(画像をクリックしますと、拡大します。)

喜志地区の条里地割(粟ケ池北部 喜志(大深)地区))

喜志地区の条里地割(粟ケ池北部 旭ヶ丘地区)

喜志地区の条里地割(粟ケ池北部 桜井地区)

粟ケ池の川鵜

喜志地区の田んぼ 稲の花が咲くころ

井路のたくさんいるシジミ

粟ケ池の水利の恩恵を享受する喜志の七つの地区(現在の喜志七郷) (画像をクリックしますと、拡大します。)

*厳密に言うと、宮地区は粟ケ池からでなく深溝井路とその延長の井路から、平地区は、辰池・喜志新池方面から、喜志新家地区は粟ケ池と辰池・喜志新池の両方の井路から水を取り込んでいます。

シオカラトンボ 粟ケ池下流部の井路にて

2013.8.28. 6:41 稲の花が咲くころ

2015.7.24. 14:32 粟ケ池のケリ

田んぼのまわりでよく見かけます。

2013.9.10.5:50 毎年2回、4月6日ころと9月6日、神社の下拝殿から鳥居越しに二上山からの日の出が見られます。

2015.7.24 粟ケ池 完成真近?の横断橋 慢性渋滞の粟ケ池の堤防道路の渋滞緩和に期待。

関連記事: 喜志の条里と粟ケ池 1 2015.7.25.

2015.7月30日 (HN:アブラコウモリH)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます