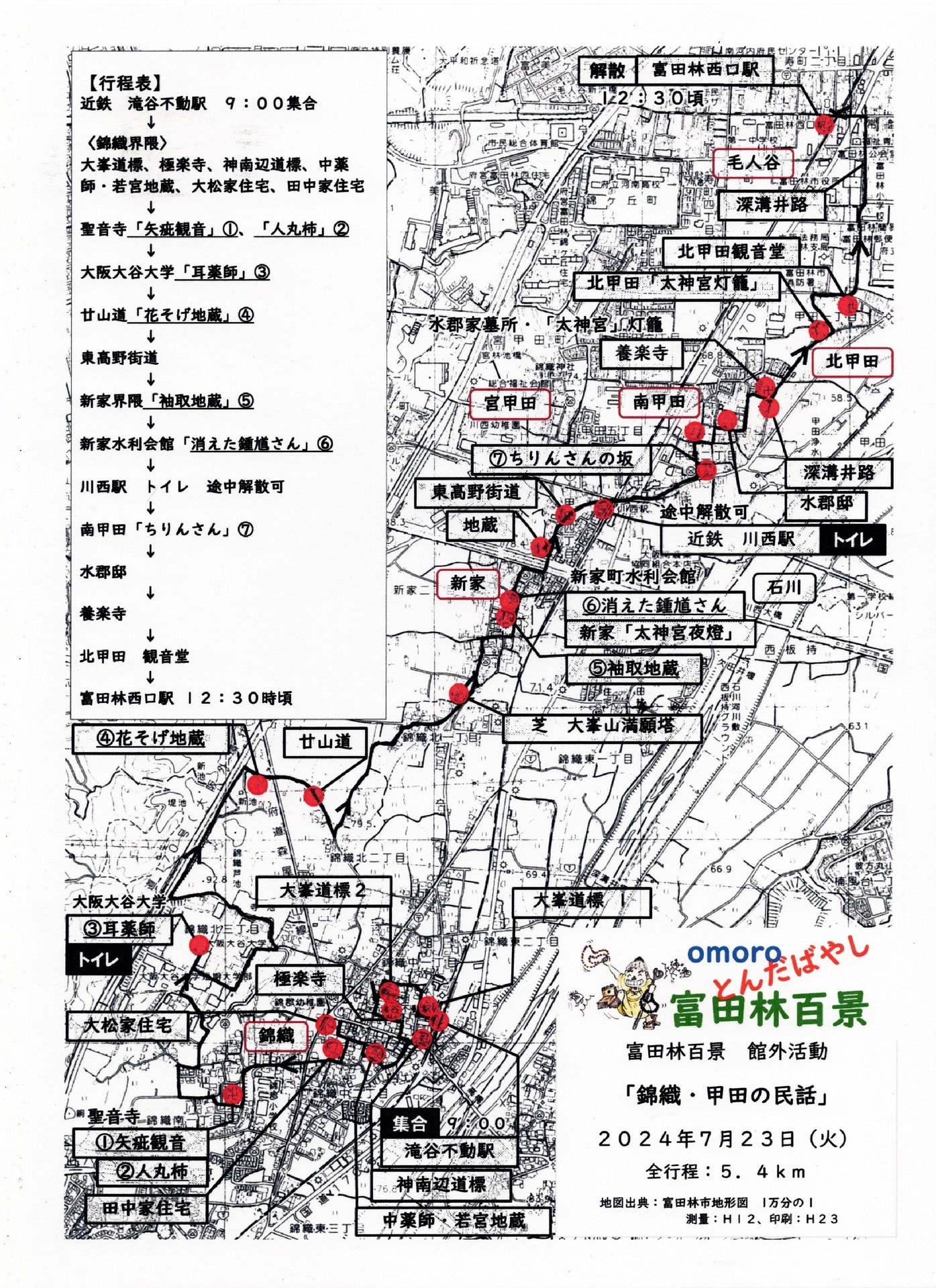

行程図など記事を追加しました。2024年8月5日

2024年7月23日 当日はひなたを歩くだけでも皮膚がヒリヒリしそうな猛暑日の中、時間をかけて充分水分補給しながら実施された。その状況の一部を紹介します。9時に、近鉄 滝谷不動駅前を出発。

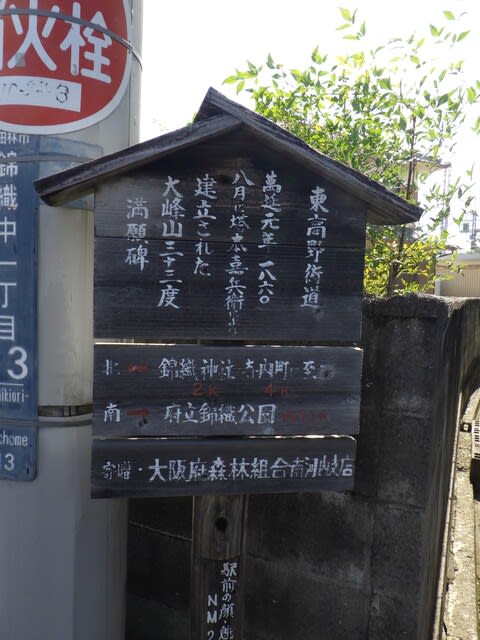

駅を出てすぐ(70m)、東高野街道(新道)

この下を暗渠で荒前井路が流れています。荒前井路は途中、甲田・毛人谷(えびたに)で深溝井路に合流し、粟ケ池に流れる農業用水です。

幕末、万延元年(1860)の大峯三十三度満願塔

「すぐ山上道」の道標を兼ねています。

基礎に「山上講」。真ん中上にいたはるのが「役行者」さん。修験道の開祖「役行者」が開いたと云われる大峯山(大峯山寺)。花崗岩製。

実はここは東高野街道だけでなく、河内長野市向野町まで富田林(じないまち)で巡礼街道と合流していて、さらに錦織の町中で廿山道(吉野道ともいう)と交わる重要な場所です。いまは大阪大谷大学の生徒さんの通学路になっていますね。

地元の方オリジナルの案内板もあってわかりやすい。

後ろの行程図の通り、少し行って左に曲がるとまた道標。

ここは東高野街道道(旧道)の交差点になっています。

先ほどの大峯道標より小さい和泉砂岩の道標です。大峯道標は錦織に4基もあります。

かなり風化していますが、正面上に「役行者」さん。下に「左 たきだに/よしの」と廿山道(吉野道)の行先を案内しています。

右側に「大峯□□□三十三度ニ世」と読めるのでおそらく大峯三十三度満願塔を兼ねているようです。「二世」の下が埋まっていてどういう意味か解りません。

文化十一年(1814)は先ほどの満願塔より46年早いですが、建之された名前の「嘉兵衛」は「塔本(とのもと)嘉兵衛」と同名です。本人か同じ名前を継いだ方のようです。

融通念仏宗 極楽寺

錦織には後で出てくる「安楽寺」など他にもお寺があったようですが、今はこの極楽寺と聖音寺が存在します。

古そうな地蔵さんが二尊。年代は不明。

寺子屋の先生をしていた先ほどの満願塔の「塔本嘉兵衛」のお墓。

先ほどの東高野街道(新道)にもどり、滝谷不動に向かう廿山道(吉野道、府道202号)の交差点に「神南辺道標」があります。

この道標は堺の「神南辺(大)道心(隆光)」の発起によって建之されたものです。彼は息子に諭されて、今までの悪い行ないを改心し、各地に道標・町石などをいくつも建之するようになったということです。

現役の道標では富田林市最大。神南辺大道心隆光による道標は河内・和泉・大和を中心に75基以上もあります。近くでは彼方(おちかた)にお百度石と「瀧谷山 七丁」里程標があります。

現在道標の差す方位が正しくなっていません。90度右に変更して、向きだけでも合わせてもらえないでしょうか?

中薬師(旧安楽寺跡)と若宮地蔵(安産地蔵)

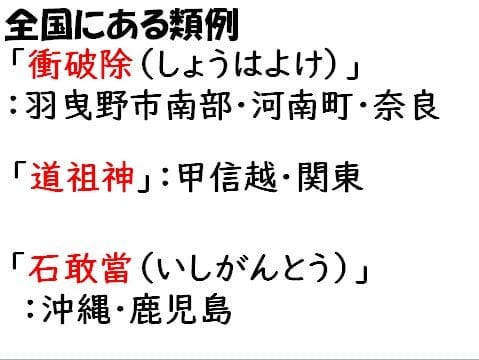

賽の神が有ります。丸石がたくさん置かれています。

村内と村外の境界や街道の辻などに祀られている神で、村内に災いが入って来ないように守っている神といわれています。

古来から直進するといわれる邪気(災い、厄、魔物。はやり病など)を町中に入れないように賽の神が置かれました。

昔はこの辺は錦織の町の出入口あたりであったようです。

賽の神の「賽」は本来「さえぎる」、「遮断する」という意味で使われています。邪霊の侵入を防ぐ神=さえぎる神=障の神(さえのかみ)→「賽の神」というわけですね。

全国に同じよう類例があります。

田中家住宅の長屋門(左)

この界隈に入ると何か時代をさかのぼった感じがします。江戸時代錦織地区は2人の殿様の支配を受けていました。富田林市域はこうした複数の領主が支配する村が多く、相給といい廿山、甲田、加太、彼方などが分割支配をうけていました。

田中家住宅の大和棟と茅葺き住宅

田中家は狭山藩北条氏359石の庄屋。隣りの大松家(おおまつ)家は旗本 甲斐庄氏1033石の庄屋。隣同士にあります。

錦郡小学校の坂道を登り、河岸段丘の上の面にある聖音寺に着きました。

聖音寺の本尊で、楠木正成ゆかりの如意輪観音坐像として通称『矢疵(やし)観音』と言われています。室町期の作品で、身代わり観音様として名高く、楠公さんが矢で射られたのを守ったという伝承があります。

民話ではこのように語られています。(富田林の民話 総集編 富田林民話研究クラブ編著)

要約『楠木正成 (1294~1336)は千早赤阪村の下赤坂城に立てこもり幕府に反旗を掲げますが、幕府軍の攻撃に持ちこたえられず落城。正成は、夜陰に乗じて金剛山へ逃亡し、途中で軍勢に弓で射かけられ、身体に当たるものの不思議に痛みは感じず無事脱出することができました。しかし、戦が終わってから夢に現れた錦郡(にしこり)村聖音寺に参りますと、矢が突き刺さり血に染まった如意輪観音の姿を目の当たりにしました。正成の身代わりとなって矢を受け、命を守ったことから、この如意輪観音を人々は矢疵観音と称するに至ります。正成は自ら般若心経を書写し尊前に納め信心に努めたそうです。』

境内には多くの祠や石灯籠、地蔵などが集められています。

なかでもこれは人丸塚。

そこには次のように彫られています。「柿本人丸 夜もすがら あかしがてらにたくものは錦織山の妻木なりけり 卯二月十日建之」

ここにも人丸伝説があるようです。

富田林の民話には「人丸柿」という民話があります。(富田林の民話 総集編より)

『和歌の上手な人丸様がひとりで住んでおられ、村の人が柿をお土産に子供たちを連れて和歌を習いに行く』といった民話です。

要約『ずっと昔人丸という人が錦織の里に移り住んで来なさった。このお方は里の美しさに魅せられて、庵を建て毎日和歌をお詠みになっておられたが、ひとりで淋しくお暮らしの様子でした。

そこで村の衆が相談して子供らに和歌の詠み方教えてもろたらどうやろかという事になりました。そして、人丸様が好きな川のほとりの大きな柿の木の実をおみやげに持って行く事になり、みなで取りに行きました。

人丸様に頼みに行くとザルいっぱいの柿に大変喜ばれて、「おー、みごとな柿じゃ。私もその柿の木を見たいものだ。みんなと見にいこう。そしてみんなに和歌の読み方を教えてあげよう。」ということになりました。』

「人丸柿」については以上ですが、別に江戸期に「錦郡柿」という品種が存在していたようです。

錦織の歴史と文化が書かれている「つむぐ 第3号」によりますと、江戸前期1645頃)に書かれた『毛吹草』という書物の中で河内の名産品のひとつ錦郡柿(にしごりがき)について紹介されています。渋柿で柿渋を取ったり、干し柿にして食べたようです。

昔は錦織のあちこちに生えていましたが、いま錦織で特定できる「錦郡柿」は確認できないようです。そこで「つむぐ」のメンバーのみなさんが現在特定されている河内長野市天見の「錦郡柿」の枝を所有者の許可を得て採取し、大阪府立環境農林水産総合研究所で接ぎ木して増やそうとしました。1回目は失敗したものの、2回目成功して、「錦郡柿」の錦織地区における復活が成功しました。2018年には錦郡小学校と同幼稚園に復活した錦郡柿の植樹を行ったことが「つむぐ第3号」に記されています。「人丸柿」と「錦郡柿」は関係があるのでしょうか?

聖音寺 「人丸之観音」(矢疵観音)

私たちの子供の頃(60年ほど前)には、近所の軒先に今の柿(富有柿など)とは違う5~6cm位の小ぶりの甘柿がありました。かじると皮が固く、ゴマ斑(ふ)が多く、種が入っている今ではあまり見なくなった柿です。たまにゴマ斑が少ないのがあって、渋みがあるのですぐポイしていました。富田林百景の館内活動で同年代の方に聞いたら、それは久保柿と言うらしいです。知らなんだ。

少し歩いて大阪大谷大学のキャンパス。校内にあるこの祠はお地蔵さんかと思いきや、薬師さん。前掛けで隠れていますが、左手に薬壷を持ったはります。しかも珍しい石造りの薬師さん。むかしは「かわらけ」を投げて耳の病気の治癒を願ったそうな。

ここの薬師さんは耳の薬師さん。「昔のこっちゃ、ええ薬もないし、まして近くにお医者はんもいたはれへん。やっぱり耳の病には耳薬師さん。」

富田林の民話によると、「ここの薬師さんは耳の薬師さん。『昔のこっちゃ、ええ薬もないし、まして近くにお医者はんもいたはれへん。やっぱり耳の病には耳薬師さん。ここの薬師さんはお願いする時にかわらけ(素焼きのちっちゃい小皿)を薬師さんめがけて投げるんや。右に曲がったり、左に曲がったりなかなか当たらへん。ええ音たててかわらけが割れたら、わしのたのみ薬師さんに届いたわ。』と、かわりのかわらけをお供えしておくそうです。

現在はかわらけはお供えしてありませんが、耳薬師講の方が維持管理をされているようです。薬師さんのお顔が欠けているように見えますが、かわらけが当たって欠けたのでしょうか?それにしてもちょっとかわいそうな耳薬師さんですね。

耳の病気に霊験あらたかということで、地元の「耳薬師講」の方々が、今も維持管理をされています。

薬師様は、病気を平癒し、身心の健康を守ってくださる現世利益の仏さまで、地蔵さん・観音さんとともに人気がありました。

キャンパス内の食堂で一休みさせていただきました。この日の最高気温は35.6度。連日猛暑が続きます。

一旦休むと冷房もかかっており、動きずらくなります。

きつねうどん300円、カレー400円と安い!

食堂の方に聞いたら一般の方も食べれるそうです。今度来よっーと。

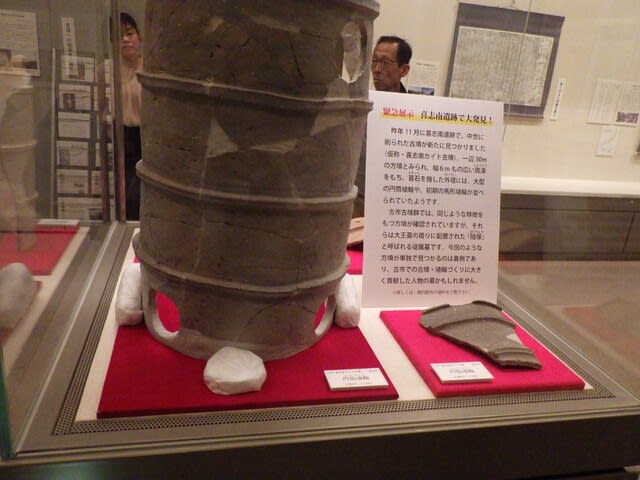

となりの大阪大谷大学博物館に何か展示しているかと寄ってみたら、本日は一般の方への展示はしていなかったのですが、ご好意で学生さんの展示を見せていただきました。

過去の地震・津波の碑の拓本が特別に展示されており、その解説もしていただきました。大阪大谷大学の方はみなさんご親切です。

この前の「大とんだばやし展」の展示が一部残っていました。

大阪大谷大学 「大とんだばやし展」のご案内 2024.4.25

大阪大谷大学 「大大大とんだばやし展」2024 2024.7.2

この展示は富田林の市民の方が多く訪れ、すごく盛況だったそうです。

富田林市と大阪大谷大学の初めての企画で、富田林の埋蔵文化財を惜しみなく紹介した見ごたえのある展示でした。

最近発掘された喜志南遺跡の出土品も展示紹介されています。(全て実物でレプリカではない。)

猛暑の中かなり疲れはてて、今度は花そげ地蔵さんへ。

錦織の本郷から廿山(つづやま)道をあがって廿山墓地へ行く途中の錦織の細井の田んぼ道に現在西国三十三度供養塔と花そげ地蔵さんと稲荷さんがあります。昔は地蔵さんには祠がなくて野ざらしのでっかいお地蔵さんがいたはりました。

稲荷さん

西国三十三度供養塔 西国三十三所の観音霊場を33回まわった行者さんの満願供養塔 財力のある檀家さん中心に満願供養してもらった供養塔

詳しくは下記に。長いです。

〈リバイバル・アーカイブス〉【長編】富田林市の日本一 2021.1.31

花そげ地蔵さん

富田林の民話では、

「ここを通る村の人はたいがいお花を持っているのに「全然お花を供えてくれへん。」周りにはいっぱいレンゲやタンポポ、すみれも咲いているのそう思うやさしい花大好きなお地蔵さんでした。

ある時村にはやり病が起こって、とうとう死人まで出る事態になりました。そんな時に旅の坊さんがはやり病にかかった権六さんのとこにやって来て「ええ薬を持ってきているよってに飲んでみぃ~。村の病人にもわけてやれ。ところで、田んぼ道のお地蔵さんが野ざらしのままではいかんで。祠を作って、花たんと供えるんや。ダンゴもやで。」と。権六さんがためしに飲んでみるとよく効いて、なかなか治らなんだ病気があくるひには治ってしまいました。

権六さんはさっそく祠を作り、花やダンゴをたくさん供えておまつりしたそうな。そこでこのお地蔵さんのことを花そげ(花供え)地蔵と言うようになったんやて。ひょっとしたらあのお坊さんはお地蔵さんが化身したのかもしれませんな。」

廿山道より東高野街道にいたる旧道には錦織 芝の西国三十三度供養塔があります。

一時的に消息が分からなくなっていましたが、今回再度元の場所に設置されました。

東高野街道(本道)に合流したところに芝の大峯山上五十五度度満願塔があります。

これで3つ目、最後の一つは錦織中二丁目17、錦郡小学校南東の角、旧70号線沿いの町中にあります。

新家地区の北の入口にあるお地蔵さま

新家地区に伝わる民話「袖取地蔵」で「若者に袖を取られた事が原因で養母にいじめられ、命を絶った娘さんに村人は地蔵様を安置して祀る。」とあります。

新家村には現在4ヶ所、3祠、5尊の地蔵がありますが、どの地蔵様かはわかりません。

新家水利会館(旧十輪寺)の地蔵さま

右の地蔵さんはかなり古そうな地蔵さんです。

富田林の民話においては、

「若者に袖を取られたことを義理の母親にきつく叱られ、それが元で若い女性が錦織神社の境内で自殺しました。成仏できずに「片袖ほしや。母恋いしや。」とすすり泣く声に、村人は恐れ、逃げて帰ると決まって着物の袖がなくなっています。

村人は若者に袖を取られたことが原因で命を絶った娘さんに地蔵様を安置してその霊を祀ると、その泣き声が聞こえなくなったそうです。そして誰と言うことなくこの地蔵様を「袖取地蔵」と呼ぶようになったそうです。」

同じ場所にある新家の「太神宮夜燈」。

〈画面をクリックすると拡大します〉

富田林市で唯一の八角柱の灯籠です。竿左面に「岩井村」と旧村名が銘記されています。ここには、岩井十輪寺という融通念仏宗のお寺がありましたが、後に真言宗に変わり、明治3~4年頃に廃寺となったとのこと。

新家の「岩井梅吉碑」

敷地内に「岩井梅吉碑」があり基礎部分に「河内音頭 元祖」とあります。

明治中頃の音頭取りの梅吉が、江州音頭を改良した節回しで河内音頭を始めました。新聞(しんもん)読みと言われた「河内十人切り」など新聞の事件を題材にして早い口調で読み、脚光を浴びたそうです。

ちりんさん

この暑さで川西駅でほとんどの参加者が自主解散してしまい、残ったのは2人だけ。

南甲田の賽の神「ちりんさん」に立ち寄りました。なんで「ちりんさん」と呼ぶかはわかりません。賽の神の性格(村に災いが入って来ないように守っている神さま)からして、元は坂の下の村の入口に、東高野街道沿いにあったものと思われます。

富田林の民話でこのように紹介されています。

「ちりんさんの坂」

「この坂はな「ちりんさんの坂」いうて昔から神さんがいてはると言われてきたもんや。この坂をのぼりつめたとこに、昔は小さな祠(ほこら)があって、まあるい石がたんとおさめてあったんや。

『ちりんさんへ参ろか。』

ばあちゃんらは、花を持って拝みに行ったもんや。何で石をまつってあったんか。何ぞいわれがあったんか、なあんも知らんけんどな。

その祠も石もしらん間にないようになってしもうてん。誰ぞどこぞへ持って行ったんやろなあ。そやけど、この「ちりんさんの坂」だけは「神さんがいてはる。」いうて、葬式は通ったらあかんねん。坂のすぐ上の家でも、葬式のときは北の道を遠まわりして廿山(つづやま)の墓へ行くんや。この坂おりたら近道やのになあ。

あんたら石けりやいうて、まあるい石けって遊ぶやろ。けど、まあるい石は「ちりんさん」の石やからけったりしたらあかんで。まあるい石見つけたら、植木の根元へでもそうっとおいとかなバチあたるで。」

〈画面をクリックすると拡大します〉

同じ南甲田にある大阪府の指定文化財「水郡邸」。文久3年(1863)8月16日 中山忠光ら天誅組一行が宿泊 明治維新の先駆けとなった屋敷。

幕末の攘夷派として後に天誅組と呼ばれた集団(皇軍御先鋒と名乗る)が、文久3年(1863)に五條代官所を襲撃する前夜、この建物の一室で当時の当主も加わり軍議を行った場所です。

中には入れませんが、母屋は大和棟で、安永二年(1773)に他所から移築したもの。

当主で天誅組南河内勢のリーダー的存在の水郡善之祐(にごりぜんのすけ)は文政九年(1826)旧向田村の代々、伊勢神戸藩の代官または庄屋を務める家に生まれ、彼も嘉永六年(1853)父の後をついで大庄屋になりました。

北甲田の観音堂

観音堂の屋根を葺き替えた時に出てきた棟札には嘉永五年(1852)と書かれていました。現在も尼講が残り、御詠歌を唱えられています。

観音堂の右脇に端正なお顔のイケメン地蔵さまがおられます。

台座の部分には「法界」と「享保十一年(1726)」の銘が。

年号のわかるお地蔵さんとしては結構古いですね。

〈画面をクリックすると拡大します〉

〈画面をクリックすると拡大します〉

〈画面をクリックすると拡大します〉

猛暑日の中、瀧谷不動駅9時出発→富田林西口駅到着 全行程5.4kmを予定時間1時間30分遅れで完走。

超長文最後まで見ていただきありがとうございました。 2024.07.23 kusu

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます